彩虹邨重建|陳記報社 見證紙媒沒落

2025-02-10

因為職業的緣故,每逢路經報攤也有幾分留神,經過彩虹邨陳記報社(陳記)也不免其俗。第一眼被陳記吸引的,是店面的招牌,嚴格來說那可能不算是甚麼招牌,只是四張各自印有「陳記報社」四隻紅字的紙張,用透明膠紙隨意地黏貼在店簷,簡單粗暴。第二眼是檯面上並無任何雜誌出售,只有各種馬報馬經,以及估摸不超過30份的新聞報章。問店主先生為何不賣雜誌,他帶點無奈又好笑的語氣道:「現在都沒有人買啦!唔攞(貨)啦!」

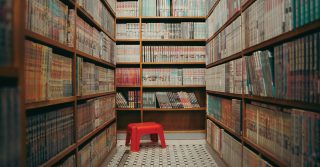

photo Oiyan Chan

店主陳先生今年68歲,是陳記的第二代傳人。父親最初在牛池灣村已經營報檔,到六十年代遷到靠近金碧酒家的樓梯底,最後搬到現在的舖位,一做便是60年。陳先生十分健談,不論談起報業、彩虹邨往事或者重建,嘴角都是帶著笑意。「現在周末都沒有人來,我在這裡多做一個小時,也是多賺40元,就賺了個最低工資。」他憶述,以前彩虹邨是一條「富貴邨」,東華三院屋邨籌款比賽連續三屆都贏冠軍;以前的彩虹邨的鄰里關係也分外緊密,他們以前自發組成了一個互助委員會,每個單位都派一個代表出來,組隊護送夜歸的女孩回家。「以前我們街坊吃完飯,戶戶都會把家門打開在冷巷聊天,我煲糖水你食我煲湯你飲啊。現在不是了,個個都把門關上了,對方姓甚麼也不知道!」

轉變的除了人情,還有紙媒生態。陳先生說,以前一天可以賣近二千份報紙、一千份馬經,定時定候邊有人排隊等買《星島晚報》。「現在馬經報紙合起來,都不知道賣不賣到150份。誰還會看報紙雜誌?都是上網看的。現在除了跑馬有人會買馬經之外,就只有不懂用手機的人會買。」他本人也不再看報紙,只用手機看小說。陳先生坦言,自己仍會開舖只因為消磨時間,心裡希望當局能夠早早開始清拆,他便可以退休。不過,他仍會開店開到最後一刻。