王樂儀 從文字凝視真我

2022-01-27

「那是言語還存在力量的最後時代。」《三島由紀夫:最後思辯》裡,這句話一直縈繞心頭。文字及語言似是人類的共同表達方式,惟基於文化基礎等差異,即使大家說著相同詞彙,亦會迸發不同衝突。活於當下的香港,我們承傳一貫東西思維,承受時局及科技等挑戰,於無間斷的觀看與被觀看之間,語文會演化出怎樣的力量?「每個字詞的呈現,都是求生意志的反映。」詞人王樂儀說。

text.Ko Cheung

Photo.Bowy Chan

Calligraphy.Hong Kong Calligraphy 鳴玥老師

以「愛」開端的初印象

樂儀的印象始自歌詞,初聽她為歌手王嘉儀(Sophy)撰寫的首份歌詞〈愁滋味〉,苦澀甘甜中帶痛,後來再合作的專輯《Sophrology》、《Quarter》及《殘》,詞鋒漸趨冷峻但不失瀟脫;替浪人劇場、風車草劇團所寫的舞台劇歌詞,則顯跳脫。樂儀現時亦為大學講師,擁有阿姆斯特丹大學文化分析學院博士候選人的學術面向,另外還不時參與各類活動分享對社會及創意的意見。藉由不同文字渠道,一層又一層地「看到」其多元的個性和思想。

「終於真人見面,我都好開心!」樂儀邊笑說,邊看著海濱公園遍地花色和晴空的風箏,流露好奇神色,令人發現她「人如其文」帥氣的外表下,還藏了份童心和親切,有點反差萌。「我向來重視人際交流。」她憶想跟文字結緣的歷程亦如是:「我非學究派,也不像某些文學人,鍾情研究文字本質,本身較關注文字背後的人性關係和經歷。以人生第一個「中文字記憶」為例,「我讀幼稚園時,爸媽忙於工作,工人姐姐出於愛護,即使不懂中文,天天都會跟著字帖、用力緊握我的小手,一筆一劃地陪我學字。雖則她不懂字義,我們沒有順筆劃去『寫』,更像『畫』圖像。潛移默化,至今我寫字也沒順筆劃(是一種習慣?)我也不肯定,或許覺得好玩吧?但想到曾經有人願意為我跨越文化之難,那份愛卻是確定的、珍貴的。」樂儀感激。

創意需要時間和經歷煉成

但走進香港的填鴨教育中,要獨立及健康地發展對文字的愛,倒不容易。樂儀也曾經歷成班同事排排企到黑板前認字、認錯就被罰抄罰企,放學後需狂做功課溫書背書,應付無盡測驗及考試的壓力循環:「所以我選了理科,想死記硬背!」她說,那時以為跟中文緣份到此,沒料到,後來幸遇多位啟蒙良師,提供不一樣的語文體驗,才誘發出其不自知的文字天賦。

「中三的詹老師經歷過文革,常分享不同見聞和歷史,又鼓勵我們用簿仔抄佳句佳詞,於是我從文學到馬經甚麼都抄,寫到大學一年級、厚厚一大本;中五的中文老師,就剛從教大畢業,年輕又靚仔,還極有教學熱誠,常預備大量課外教材,當年經他引導下,賞析張愛玲《傾城之戀》中『月亮裂開』的意象、看完葉靈鳳的豔情故事、讀畢鍾曉陽的短篇〈二段琴〉、接觸吳煦斌的詩作,深被各種新鮮的概念和故事所撼,也到前所未有的樂趣,於是開始大量閱讀、大膽寫作,甚至會嘗試向文學平台投稿。」這階段的訓練,樂儀認為文字光譜逐點拓闊,也建立了個人遣詞用字的品味和質地:「譬如現在我寫歌詞,某些詞語組合跟別人略不同。像〈無門〉會放膽使用或聯想到『滿身 / 有血 / 如駭浪』等血腥的詞彙或意象 ,或是累積而來的詞庫及想像吧。」

講到歌詞,樂儀亦感恩2010年於浸會大學人文及創作系,「超幸運地」誤打誤撞報讀到詞人周耀輝的歌詞班。「於學校電腦系統選科時,不知是否系統出問題,竟然以Year 1的身份,成功跳級報到Year 3的歌詞班。好記得第一日上堂,耀輝和成班同學呆咗『你做乜喺度』,又力勸我放個位出來。雖然我未知歌詞創作為何物,但心想這科肯定好有趣,於是賴死唔走。」她吐舌一笑慶幸當時夠堅持。「那幾年多得耀輝亦師亦友的指導,令我不只學會創作歌詞的技法,更藉由各項創意練習,體會文字讓人『表達與溝通』的美好,學會多靜心聆聽別人的感想,也敢於赤裸地直視自己的內在情緒,對做人處世啟迪良多。」

性別遭遇跟寫作的關聯

談及坦誠地探索文字跟「個人」和「集體」的情感關係,不期然又想起,撇除以哪種「體裁」展現文字以外,創作者的「性別」及其作品的「性別觀」的聯繫,亦是文化研究常見一環,譬如七十年代法國女性主義學者Hélène Cixou就曾提出「陰性書寫」(écriture féminine)理論,探討女性應發展的書寫系統與符號。回到香港音樂工業,流行歌詞創作多由男性主導,女詞人不算多,是以大眾及媒體均愛冠以「女」詞人稱謂,或籠統對女性創作存在某些既定觀念,樂儀又怎樣想?

「假如只簡化『女生就會寫某些字眼』,太表面,不敢苟同。我想不是純粹『性別』影響用字,而是不同性別或身份的處境,遭遇的壓逼或慾望引發不同反應。」樂儀娓娓道出其觀點與經驗:「初出道,我曾抗拒被稱『女』詞人,疑惑何解『男』詞人才是主流?後來認識好些同業或前輩,出於真心地認同我的付出,也客觀解釋圈中缺乏女性作詞的實況,自己逐漸放寬心及調整想法,思考怎樣善用當下的身份,給其他有志創作的女生打開更多的門。」多得學術圈的訓練,樂儀多會運用理性分析解決疑竇:「『論述』是我無法撇開的質地。當我寫一個人物訪問,相對聚焦對方說的內容,更在意拆解當中說話模式與思路,以及選詞用語跟所處地域及時代的語景關聯。皆因文字除卻符號上的意義,也承載了使用者的民族、家國歷史,還有個人城市、階級的關係。就算做創作,我亦會沿這角度思索眼前的人事物及情緒現象。」

一起直視內心的慾望

譬如女性的文字何以難免跟男性有別:「因為女性的身體時有被困的感覺。最基本的性別論述中,會提到女生跑步跟男生跑步不同,這不是指向外在的動作幅度,更關乎女性心理上怕佔有空間;或者,女廁總是一格格,多數設有警鐘,但男廁卻少有。整個社會不少配套或城市規劃,都令我們習慣藏於私密的空間,對環境的危險性、身體的敏感性也較高。」樂儀認為以這些元素創作,不是刻意而是本能。「我也喜歡書寫『皮肉』、『皮膚之下』或『慾望』等誠實地跟身心連結的題材。」

像樂儀為Sophy寫的〈翩翩〉說「行偏偏的路 / 即使世界很荒誕要我禁足 / 頑強就翩翩起舞」,就散發「無視限制,我行我素」的意味。更特別的是,這歌構思初期縱想過以「貓步」或「媚行者」作概念,但最終卻以較中性也隨性的「翩翩」與「偏偏」作詮釋,這調整令歌曲不論落入何種性別或年紀的聽眾耳中,都可牽引更遼闊的聯想。「我跟男學生開玩笑,雖然男廁沒警鐘,但不代表你沒危險。無論男或女,都要學會保護自己、解放身心。我寫的歌,亦從不只給女性聽,也想提示每個人別受限於天生的性別,將一切視作理所當然,無妨擁抱多元的性別思維、保持生命的彈性,這樣也可幫我們更好地諒解別人的境況。每個人最純粹去生活,模樣都是最漂亮的。」

沒有文字還有意志

尤其亂流中,樂儀強調人人於不同領域,都有責任檢視怎樣運用「文字的權力」,「每當出現政治打壓或工業問題,人們首先會關心創作者的處境,但容易忽略本身作為讀者的主導性及影響力。」她引用兩個事例,「在荷蘭讀書,有位導師工餘學攝影,又喜歡捉著我們問意見,我不熟影像、又要用英語評價,開初怕會否講得太廢?但留意許多同學那怕母語非英文,內容也非真知灼見,但他們都有意識和能力,感想調校成值得被聽見的意見,並賦予價值或新觀點。還有,某次去廣州給富士康員工教歌詞興趣班,雖然他們的學養不高,用字淺白、內容離不開柴米油鹽,作品表面『勁普通』,但當你知道每字每句的前因,就會明『簡單才是最沉重』。其其從古時的『樂府詩』、『風騷』等,到現時廣東歌詞,何嘗不是來自民間的聲音?」

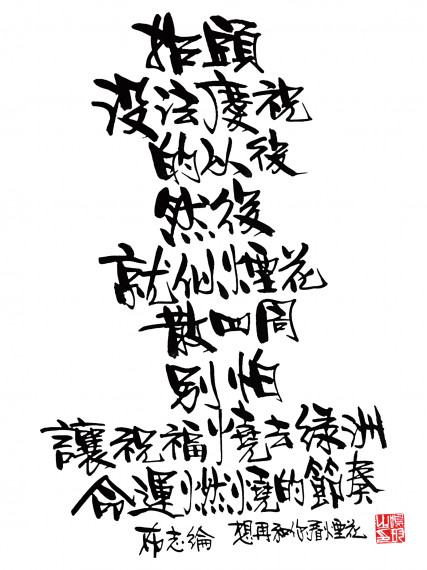

故不同紅線襲來,樂儀沒被「恐懼」綑綁,「前陣子看完《Drive My Car》,深被手語女生角色所震撼。看到無法言說的她,以手掌劃過胸前、割開心臟的動作,表達『承受』的痛楚與重量,嘩,我抖不了氣!由此想起,古人最初也沒文字,只靠洞穴中畫壁畫溝通,假如有一天我們失去語言、沒了文字,但只要保持強烈的表達慾,相信總有方法跟世界連結。這也激勵我,文本永遠是創意、市場和政治之間的角力與折衷,所謂紅線當前,我們不應畏懼,而是該把握眼前空間、方法或工具,盡力為文字開創更多新路。」最近創作了布志綸〈想再和你看煙花〉,其實腦海正幻想「香港大爆炸」的畫面,但卻不是假定這等於災難性,反而想提出並非「有希望」才去做人做事,也可多點相信自己的天性和直覺,擁有敢於反抗命運的慾望和意志,這比純粹追求希望,好像沒那麼被動和沮喪。