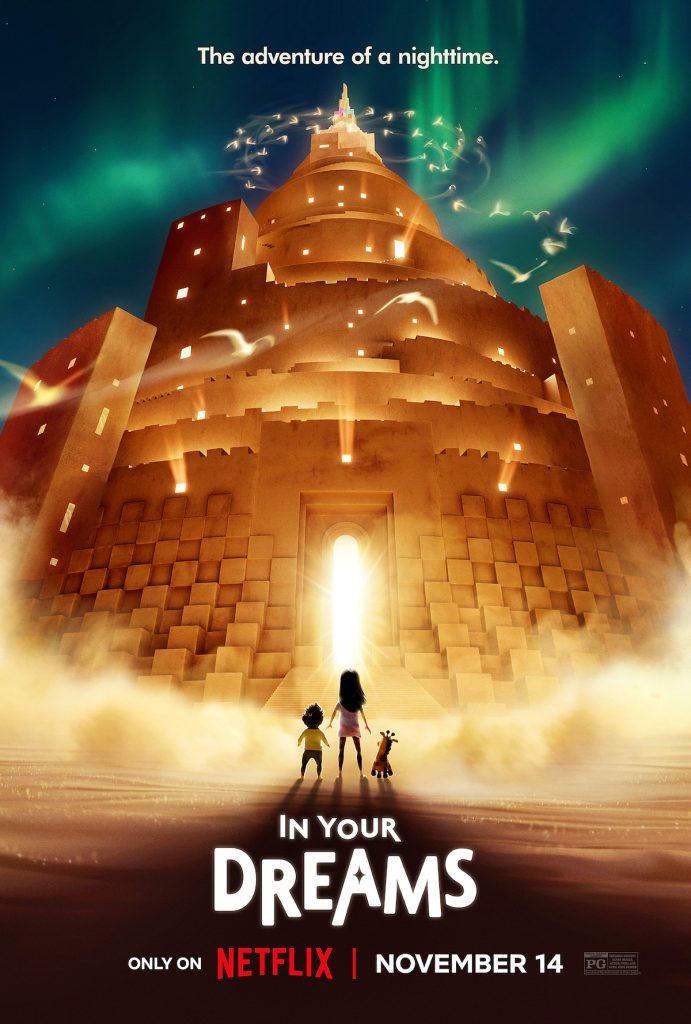

《In Your Dreams》 ︳專訪華裔動畫師&導演Alex Woo:試著在荒誕夢境中尋找家庭真相

2025-09-23

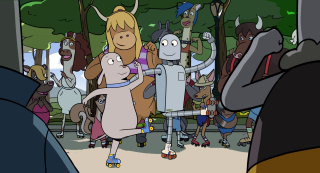

曾在彼思工作室擔任十年動畫藝術家的華裔動畫師Alex Woo,在成立自己的動畫工作室Kuku Studios後,親自指導的首部動畫長片《In Your Dreams》即將在今年11月通過Netflix與觀眾見面。事實上,這是一個關於夢境與現實的有趣故事,講述一個白人、亞裔混血家庭中,一對姐弟的有趣冒險經歷:

這對姐弟偶然下遇到可以讓他們走入「夢境」、實現「夢想」的沙神(Sandman),並開始在超現實的夢境世界中探索。二人希望沙神可以實現他們一個願望:給他們一個幸福、完美的家庭。但是事與願違,兩個孩子必須學會接受現實:有時美夢不會實現,必須接受現實。而預告片中的角色形像生動,台詞搞笑,夢境世界亦充滿想像力。

趁著都大(香港都會大學)「世界大學動畫獎」的活動巡禮及電影上映的前夕,Alex特意前來分享了其跨文化成長背景所帶來的適應與掙扎、從大廠到獨立創作的理念蛻變,拆解了《In Your Dreams》如何用「夢境」包裹「家庭執念」的靈感,也對動畫新人的成長路徑、AI 時代行業的未來走向,給出了充滿溫度與清醒的回應。

Text:Leon Lee Photo:Oiyan Chan

作為成長於香港的華裔動畫師,你的跨文化背景如何影響了對家庭情感的細膩表達?這種文化視角在《In Your Dreams》的混血家庭設定中是否有所體現?

我一直覺得自己既是美國人也是中國人。譬如童年時在美國的生活讓我接觸了很多美國價值觀,但父母始終用嚴格的中國傳統觀念來教育我和哥哥,這些理念在我很小的時候就深深扎根了,像是「家庭至上」、「勤奮踏實」、「謙遜待人」等觀念,尤其「尊敬長輩」更是最為核心強調的一環。

直到15歲回香港後,我發現香港文化本身就是東西方融合體,但其中有關華人傳統(對家庭的重視、對傳統的尊重)更進一步滲透到我的認知,甚至影響了我對「是非對錯」和看待世界的方式。不過這種背景也讓我意識到跨文化差異:譬如中華文化裡「謙遜」是重要美德,不鼓勵過度自我推銷;但在美國,自我表達和「自信」更受推祟。這種權力距離的差異,一開始讓我很難適應。

在彼思工作的10年間,動畫大廠的工業化流程對你個人創作風格的形成哪些關鍵影響?哪些經驗被你帶到獨立創作中?

我認為最大區別在於角色定位和創作環境。10年前在彼思工作時我還不是導演,核心任務是要幫導演落實他的想法,現在我是導演,則需要自己建構願景,再帶領團隊去實現它。而現在我經營自己的工作室,這種身分變化直接影響了我做決策、表達想法的底氣——以前作為員工,哪怕覺得老闆決策有問題,也會下意識地先遵循安排;現在作為主導者,我則更在意團隊的感受。

在彼思工作時也發現了一個現象:會議中導演通常先發言定方向,大家隨後很容易陷入 「跟著導演框架走」 的思維,不敢提出不同意見。所以我在自己的工作室裡改了規則 —— 每次專案評審後,我會讓團隊所有人先發言,自己最後再表態。我希望大家不被我的觀點影響,能自由表達想法,即使反駁或質疑。雖然最終我可能不會採納所有建議,但至少要讓每個人的聲音被聽到。

新作《In Your Dreams》選擇 「夢境」 作為核心題材,為什麼會關注這個領域?

選擇「夢境」,因為它在西方動畫裡幾乎是空白的 —— 至少沒有作品真正挖掘「夢境世界」 的潛力。而動畫這種媒介,最適合展現 「夢境」 的無限可能:只要能畫出來,就能創造出來,沒有現實的束縛,這對創作者來說太有吸引力了。但我很快就發現一個問題:夢境裡什麼都可能發生,反而會讓故事失去「張力」—— 譬如在夢裡死亡,醒來就沒事了,觀眾會覺得「發生的事都不重要」。

所以我必須給故事加一個「錨點」,這個錨點來自我的個人經歷。在我小時候,父母經常發生衝突,有一次媽媽甚至暫時離開家(當時我六、七歲),我和哥哥特別崩潰,覺得家庭要散了,滿腦子都是 「怎麼讓家人重新在一起」。那種 「想守護家庭」 的強烈渴望,對一個孩子來說太真實了,我覺得這能成為角色的 「核心動機」。於是我把 「夢境的奇幻」 和 「個人家庭故事的真實」 結合起來:主角在夢境裡冒險,但目的是解決現實中的家庭問題,這樣 「夢境的冒險」 就有了意義,觀眾也能共情。

另外,這部電影能獲得批准,也離不開之前的累積。我們之前曾做過《Go Go, Cory Carson》,在平台上反應很好,還拿了3個艾美獎、8項提名,和平台建立了信任基礎。但光有信任不夠,我們準備了35分鐘的詳細提案,甚至把整部電影的分鏡都畫了出來,讓對方看完就像 已經看完了整部電影……得有這種「足夠細緻」的態度,才說服Netflix成事。

你在創作時會設定特定的目標觀眾嗎?

我的目標是打動所有人。創作時,我會先把自己當成觀眾:如果我喜歡這個故事,相信其他人也會喜歡。我希望六歲的小孩能看懂其中的奇幻冒險,成年人能感受到家庭情感的共鳴,不管年齡或背景,都能在故事裡找到自己的影子。對我來說,好的動畫不應該被觀眾年齡限制,而是能跨越代際,讓不同的人看到不同的東西。

「動畫」是否成為你與家人溝通的一種方式?

其實一開始我沒告訴父母把童年放到動畫裡,因為那件事過去太久了,我覺得他們可能早就忘了。直到電影做完,需要配合宣傳講創作起源時,我才不得不跟他們說:“這部電影有點像我們家以前的事,你們當時的矛盾對我和哥哥影響很大。” 他們一開始挺緊張的,畢竟沒人想 “把家裡的事公開”,擔心別人覺得是 “家醜外揚”。我趕緊解釋,這不是 “還原真實家庭生活”,只是從那段經歷裡提取了 “想守護家庭” 的核心情緒,不是一對一的複刻,他們才稍微放心。

至於我哥哥,是我朋友看完電影後點醒我的 —— 朋友說:「這簡直是你在繞著彎跟你哥哥說『我愛你』。」 我當時才反應過來,好像確實是這樣。亞洲家庭的溝通方式很含蓄,很少直接表達感情,我以前也沒跟哥哥說過類似的話,但電影裡主角和sibling(兄弟姐妹)的互動,其實藏著我對哥哥的在意。也許這就是一種 「潛意識的溝通」 吧?用動畫這種我熟悉的方式,彌補現實中沒說出口的話。

《In Your Dreams》目前在美國的測試反應不錯,有預想過亞洲家庭觀眾看這部電影的感受嗎?

我當然想過,但現在還不確定亞洲觀眾會有怎樣的反應。畢竟電影還沒正式公開,目前只有美國的定向測試,反饋很好。我希望亞洲觀眾能共感 「家庭連結」 的部分,因為 「想守護家人」 是不分文化的;至於 「夢境冒險」 的奇幻部分,本身就沒有文化壁壘,應該能輕鬆理解。不過我也很好奇,亞洲家庭看主角和父母、兄弟姊妹的互動時,會不會有更特別的感受呢?例如對「家庭矛盾的處理方式」、「含蓄的情感表達」,可能亞洲觀眾會更有共鳴。現在只能期待,希望能得到好的迴響。

對於想進入動畫產業的新人,尤其是香港學生,你有甚麼建議?

有三個關鍵點,也是我自己一路走來的體會:

第一,打好基礎,不要走捷徑。一定要學畫畫、學繪畫,要掌握這些最基本的技能。現在科技很發達,很容易依賴軟體或工具,但 「基礎原理」 才是根本,這些原理會影響你作為創作者的每一個決策,不管是設計角色還是構建故事,沒有基礎,走得再快也會不穩。

第二,必須真正熱愛這個行業。動畫創作是一條很長的路,會遇到很多困難,只有 「熱愛」 能讓你堅持下去。如果只是覺得「動畫好玩」或「能賺錢」,很容易在挫折中放棄。

第三,找到同頻的伙伴。身邊有一群跟你一樣熱愛動畫的人,太重要了。我在電影學院、在彼思時,每天和同樣痴迷動畫的人一起工作、討論,從他們的經驗和視角裡學到了很多……絕對比獨自摸索高效率得多。和同頻的人分享熱情,不僅能互相學習,也能讓創作過程更快樂。不要孤立自己,社群是你成長的「養分」。

你認為AI會如何改變動畫產業?你建議從業人員主動使用AI嗎?

AI 肯定會影響動畫產業,甚至影響整個世界 —— 它是一個太強大的工具了,但具體會怎麼影響,現在還太早下結論,因為利弊都很明顯。就像手機,它讓溝通更方便、獲取資訊更容易,這是 「利」;但也讓我們成癮,面對面溝通的能力退化,甚至依賴搜尋工具,導致記憶力下降、懶得獨立思考,這是 「弊」。我自己就有體會,現在短期記憶變差,遇到問題第一反應是「Google搜尋」,而不是自己琢磨,這種「大腦功能的退化」,其實是依賴技術的危險之處。

至於「是否建議使用AI」,我的答案是必須使用。如果拒絕學習AI,很可能會被行業淘汰,就像現在不會用手機的人,很難融入主流生活一樣。但關鍵是怎麼用。很多人說「別讓工具利用你」,這話聽起來有點俗,但很真實。從業者要清醒地意識到,AI是輔助創作的工具,不是替代創作的 「主人」,例如用AI做前期構思,但角色的情感、故事的靈魂,還是需要人來賦予。

另外也要警惕資本的影響:科技公司推廣AI,核心動力是獲利,而不是為動畫產業好。這種獲利導向可能會讓 AI 朝著 「快速量產」、「降低成本」 的方向發展,忽略創作的品質和人的價值。所以從業者既要學會用 AI,也要保護自己的創作主動權,別讓技術和資本稀釋了動畫的「人文溫度」。