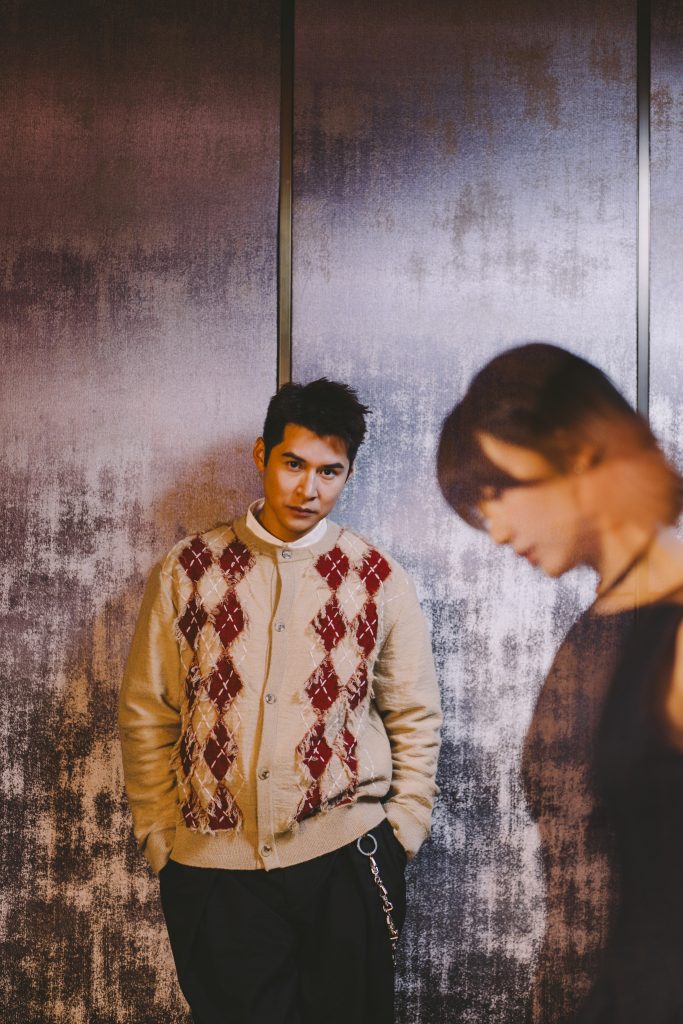

像我這樣的愛情 ︳陳家樂、廖子妤專訪:《像我這樣的愛情》撕開世俗偏見 不是所有愛都耀眼,卻有殘缺裡長出的溫柔

2025-11-18

提起愛情戲,也許先想到霸總與灰姑娘的錯位糾纏,或是校園裡青澀懵懂的雙向奔赴,這些熟悉套路,早已成了觀眾心中的 「安全區」。但一部港產片,卻偏偏離開這份安逸,把鏡頭對準了甚少觸碰的角落:殘障者的情慾需求、照顧者的隱秘傷口,以及兩個極端反差的靈魂如何在世俗眼光中靠近——它就是《像我這樣的愛情》。

當陳家樂遇上 「內心殘缺的健全人」阿健,當廖子妤(Fish)化身 「身體受限卻心靈明亮」 的阿妹,他們不僅要進入一段打破禁忌的情愛,更要走進角色生命裡,去感受腦性麻痺患者的肢體桎梏,去體會照顧者無人分擔的壓力,去碰觸那些被忽略的「普通人的渴望」。從兩人回憶拿到劇本時的驚喜與忐忑,到聊起拍攝親密鏡頭時的趣事與考量,閒談間也漸漸發現,這部戲正悄悄重塑他們對「愛」的認知。

text • Leon Lee

photo • hoyin_photography

hair • Zap Tang(fish)、kenrick Siu(Carlos)

make up •Sakura(fish)、Khaki yan(Carlos)

劇情簡介

《像我這樣的愛情》聚焦少數群體,以獨特愛情故事為載體,深刻探討社會議題。腦性麻痺患者阿妹(廖子妤 飾)性格跳脫樂觀,儘管身體受限,仍執著追求獨立生活,與朋友往來、埋首繪畫、嘗試踩板,不向命運妥協。過度保護她的母親,卻計劃安排她接受子宮切除手術,這一決定讓阿妹的身體自主與生活節奏備受衝擊。

在朋友推薦下,阿妹接觸到一個為殘疾人士提供性服務的組織,並結識了熱心義工阿健(陳家樂 飾)。相處中,兩人逐漸萌生微妙情愫,在相互陪伴中彼此療癒,共同面對道德質疑、身體限制與社會接納的多重掙扎。影片以真摯愛情為核心,大膽探索身障者的性權益,譜寫出一段跨越身體邊界與倫理爭議的動人關係。

我們這樣,是愛嗎?

最初拿到劇本,家樂與Fish的第一反應,是被故事的「獨特」擊中。 「我覺得導演很刻意寫了兩個極端的人,去看他們怎樣發展。」 家樂回憶道,他飾演四肢健全的阿健,內心卻佈滿缺陷,像一具失去靈魂的空殼;而Fish飾演的阿妹,雖因腦性麻痺身體行動不便,內心卻盛滿希望與純粹。這種反差讓他無比好奇:「在愛情片裡,這樣的兩個人要如何相遇、如何發展?這本身就足夠有吸引力。」

對Fish而言,這種吸引力更為本土電影添了一份 「難得」。「香港很少愛情片會碰到殘障者情慾這個題材,據我所知從來沒有過,但其實我一直都很感興趣,甚至想過自己寫。」她坦言,自己早年就關注台灣 「手天使」 義工團的報道,那些關於殘障者情慾需求的故事,曾被她默默存進文件夾,卻未想過有一天能透過角色具象化。雖然只有半個多月準備時間,但為了貼近阿妹的狀態,她特意約見了不同程度的腦性麻痺朋友,從生活細節聊到私密的情慾需求:「他們會告訴我,坐輪椅去餐廳有多難,自己解決需求時會遇到什麼困境,這些真實的細節,都成了我揣摩角色的基石。 」

為了讓角色更立體,兩人還與導演反覆打磨真實性。譬如Fish是右撇子,卻主動要求讓阿妹的右手「作廢」,所有動作都用非慣用手完成:「畫畫、控制輪椅、跟別人親熱,甚至吃飯,都得用左手。」她笑說,就連說話的模糊度都要精準把控,不能清晰得像正常人,卻又不能讓觀眾聽不清台詞,箇中平衡調整了很久。而家樂則沉浸在角色的「內心廢墟」中,他觀察過許多照顧者的狀態:「他們要裝作堅強,怕讓被照顧者難受,久而久之亦會憋出精神問題。尤其阿健在戲內不是徹頭徹尾的『廢人』,而是一般人遇著打擊,變成行屍走肉的軌跡,這點比單純演肢體動作要難得多。」

愛無關身體,只關真心

拍攝過程裡,有驚險也有溫暖的細碎瞬間。家樂對一場大尺度親密戲印象尤其深刻,是他入行以來的最大突破。「露股了。沒有試過在鏡頭前裸露這麼多,只用很小的布遮擋,靠雙面膠固定,貼在身上很不舒服,但相比肉體的赤裸,要披露心靈其實更加困難。」據他憶述,導演希望其徹徹底底「撕開」自己,把最真實的情緒掏出來,再注入到角色。「就像把我的靈魂拆成一塊一塊,這個過程很痛,但也很過癮。我本來認為自己跟阿健是截然不同的人,但試鏡前眼睛出了問題,眼珠佈滿血絲,也因藥物副作用變得浮腫,令我對『低潮期的人』有了更深層體會。」

而Fish最難忘的,則是一場輪椅「暴衝」戲碼 —— 攝影機在車上來回跟拍,工作人員不能靠近入鏡,因此她必須獨自操控輪椅往前衝,卻沒料到路面突然凸起,「輪椅差點翻了,前面還有路人,我已經忍到最後一刻,但真的快要倒下,只好『出戲』伸出雙腳穩住輪椅;還有一場飛鵝山滾下山的戲,需要我們躺在山上談情,那種現實裡不會有的浪漫,反而成了難忘又過癮的回憶,可惜那段被剪掉了。」

演愛情是信任遊戲

這份 「過癮」 背後,是兩人之間無條件的信任。Fish分享,演戲就像一場「信任遊戲」,如果對手不願意接住你,就會像懸空了一樣慌張。「之前遇過會『借視線』的對手,會忍不住懷疑自己是不是哪裡做得不好,但家樂不會。無論是戲裡的情感爆發,還是戲外的細節溝通,總能精準捕捉我的情緒,哪怕是很細微的變化,他都能接得住。」

家樂笑著回應:「無論如何,我都會接住她。」在他看來,阿健與阿妹的愛情本就附帶著一種脆弱感,如果私下兩人不願溝通,戲裡情感又怎麼可能真?廖子妤也補充:「戲內戲外都培養出信任的話,不用怕演得不好,不用怕情緒出界,因為知道有人會兜底。我認為對於『阿妹』放開自己,體驗一般人的甜酸苦辣也有幫助。」

我們不止是愛情

演完這部戲,兩人的愛情觀也走向了兩種不同的思考方向:家樂更加篤定 「愛情無關世俗眼光」。「阿健和阿妹的愛情被很多人視為禁忌,甚至被曲解成『強姦』。我認為世俗習慣批判不對等的關係,可真正的愛,從來都是兩個人的事,只要彼此契合,就不該被外界的聲音幹擾。我很慶幸自己結婚了,並在電影中展現了我所理解的勇敢。」

Fish卻從阿妹身上發現了一份「謹慎的責任」。「阿健作為照顧者,肩上的擔子太重了。如果沒有十足把握一直承擔責任,沒有信心應對未來變數……貿然開始,反而會給阿妹帶來更大的傷害。」她輕聲說著,也許愛情裡的「不開始」,有時也是一種溫柔的負責:「愛不只是心動,還要考慮能不能給對方長久的安穩。 」

電影最珍貴的地方,或許不在於講述了一段禁忌之戀,而在於它用最克制的筆觸,剝離了「殘障者」、「照顧者」的標籤,讓觀眾看見兩個鮮活、真實的人 —— 他們會痛苦、會渴望、會心動,也會在愛裡掙扎與成長。家樂希望,觀眾走出戲院後,能多一份對 「不同」 的包容:「戲內沒有深入探討這個議題,我覺得是好事,電影能夠引起大家討論,社會正正需要這些關注的聲音。」Fish則期待,這部戲能成為一個「窗口」:「他們不需要被過度同情,只需要被平等對待,像對待每個普通人一樣,看見他們的光芒,也接納他們的脆弱。」