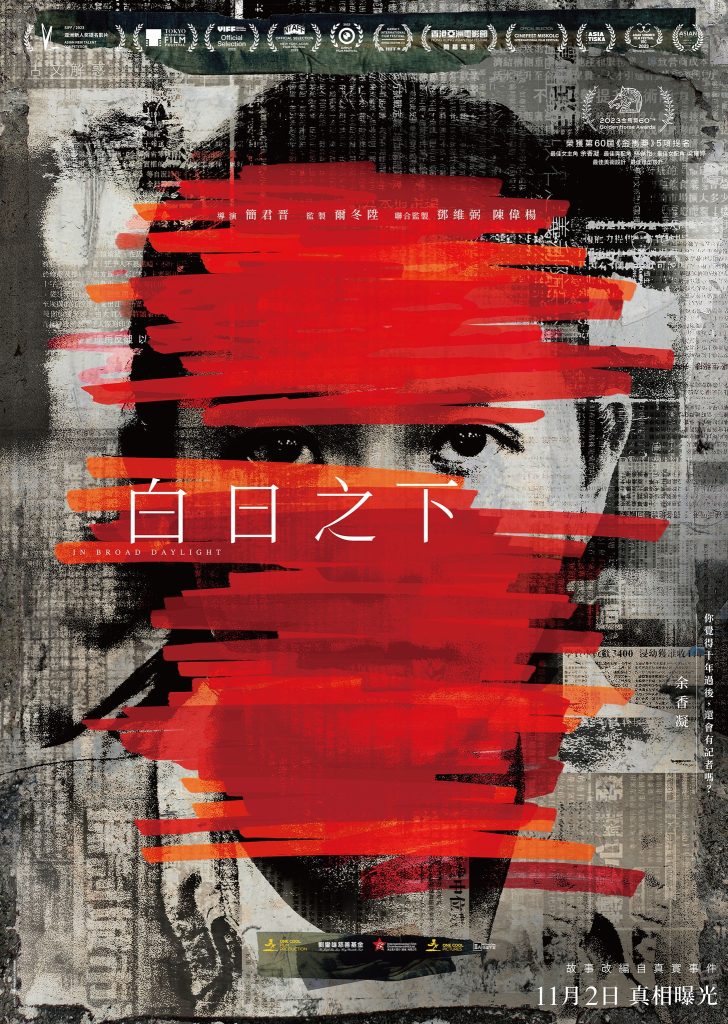

《白日之下》余香凝原型人物現身說法!導演簡君晋、前記者龍婉琪對談:就算改變不到世界,至少自己不要被世界改變

2023-11-07

《白日之下》好評如潮,可惜電影中所點出的社會問題,多年來依然未見改善。電影以真實經歷改編,片中的核心人物、余香凝飾演的女記者凌曉琪更真有其人,就是數年前深入多間殘疾院舍「放蛇」調查殘酷真相的前《香港01》新聞記者龍婉琪(龍丸)。

正如電影所言,目前本港傳媒的偵查組所剩無幾,龍丸近年亦已轉職至公關公司,但重看當年的經歷,她坦言感受仍深。今次與導演簡君晋訴說當年首次見面的經過,以及當天踏入殘疾院舍「國寶之家」的第一感受,歷歷在目,恍如昨天才發生一樣。

Text: Nic Wong|Photo: Kit Chan

簡:簡君晋,《白日之下》導演,前作有電影《當C遇上G7》及ViuTV電視劇《IT狗》

龍:龍婉琪(龍丸),《白日之下》余香凝角色原型人物。前《香港01》記者,2016-2017年跟進殘疾人士在院舍被虐議題,先後揭發「國寶之家」及「康橋之家」的院舍黑幕系列。現轉職公關。

J:《白日之下》的拍攝起點是?

簡:記得五、六年前,我踏入一段創作迷茫期,當時流行搞網大,合作得不太愉快,讓我思考自己真正想拍甚麼電影?當時我看到一些關於殘疾院舍的新聞及其他偵查報道,感受好深好觸動,又想起自己看過《焦點追擊》(Spotlight,奧斯卡最佳電影,真人真事改編,講述《波士頓環球報》記者揭發天主教會在波士頓性侵兒童的案件),就覺得自己執導拍電影的話,是否要拍一些對社會有影響的電影?也許當初沒想得太複雜,還是想先了解多點那宗新聞,當我看到偵查報道中寫著記者的名字是龍婉琪(龍丸)及勞顯亮(William),就託任職傳媒的好友邀約他們出來。

龍:那時應該是5、6年前,我們相約出來在旺角第一次見面,說說當時情況是怎樣。記得簡導一開始找我們,提過想拍類似的電影,詢問當時發生的事情。

簡:我記得,那時候William常說龍丸是「放蛇王」,好似影后那樣經常「放蛇」演技很好,扮過無數角色去「放蛇」。與片中一樣,那次她扮演一名失智症老人家的孫女,從外國回來,多年沒探爺爺。然後,我認為這是一大有趣點,她與失智症老人有假借的感情,如果發展成電影會是怎麼樣?

J:當年殘疾院舍的偵查報道又是怎樣的開始?

龍:整件事情的起點,緣於我的上司兼採訪主任在一年前報導過老人院舍的長者遭脫光露天沖涼,一年過後,我們就想回顧香港的老人院舍及殘疾院舍,到底有否任何改善或其他問題?於是我們以那件事作為契機,問過好多立法會議員及區議員,便發現院舍存在很多黑工問題,不單院舍的護理員人手不足,而且很多都是黑工,可能只懂普通話,完全雞同鴨講。如果有老人家吃熱食時不慎燙傷,尋求幫忙都沒有人回應,因為黑工們聽不明白。這個問題在不少老人院發生,我們就這樣開始這個偵查報道。接著我們又收到一些匿名報料,國寶之家的殘疾院舍出現燒賣當飯的情況,又不時發生打院友、綁手綁腳的事件,所以就開始去國寶之家做放蛇,看看情況是否屬實。

J:你還記得第一次踏入殘疾院舍的親身感覺如何?

龍:來到國寶之家,是我第一次接觸殘疾院舍。踏進去的第一感覺,就發現環境很惡劣,氣溫三十幾度,一般香港人都會開冷氣,但院舍裡完全沒有冷氣,好侷促,面積不夠200呎,卻擠滿很多不同的殘疾人士,包括手腳不方便、或者精神方面,例如患有自閉症或活躍症小孩,他們不斷在那個一百多呎的空間通處跑,然後人口密集,氣溫好高好侷沒冷氣,窗口也沒多個,所以好翳侷,稍一不慎就有中暑感覺,而且汗臭味幾濃烈。

當中某些院友的目光呆滯,估計與他們服用的藥物副作用有關,因此精神狀態欠佳。於是乎,當場有一堆人跑來跑去,另一堆人呆滯地沒焦點地看著前方,又有些人坐在那裡無病呻吟,彷彿很想有人關注他們那樣。自從國寶之家的報道出街後,陸陸續續有相關新聞報道,例如康橋之家的性侵事件等,外界便覺得傳媒有興趣報導,開始收到更多報料,一單接一單,我們便去了不同院舍揭發黑幕。

簡:我記得你說過院舍的窗口都封了磨砂玻璃,他們不想院友接觸到外界,也不想外界接觸到他們。

龍:沒錯,即使窗口被封實,但裡面的小孩都喜歡探望外面,他們對出面的世界很好奇,不想困在同一個地方。通常窗口有窗花,他們就會不斷磨來磨去,很想打開當中的隔膜阻礙,從很多肢體動作可見,說明了他們很想外出看看。

J:有否職員可以阻止你去攞料或偵查?

龍:沒有,我相信是人手不足的問題。院舍裡面可能有幾十個院友,但我只看到一名工作人員分身不暇,要負責煮飯、聽電話、派藥、照顧小朋友,全部都是他一個人,我進去後幾乎都是無王管。當然我也不能逗留太耐,但院舍裡面任何地方包括廁所、沖涼房、睡房,都可以一一踏足。

簡:記得當初我問龍丸的時候,也問她為何這麼容易進入院舍?我反覆思考,其實根本沒有人在乎,因為院舍收多少封投訴信都好,最終都不會被釘牌,一樣可以繼續營運。就算有人來放蛇,他們都不太理會,根本沒發生釘牌這件事。

龍:沒錯,的確沒發生過。現在看回去,康橋之家的性侵事件是全港開埠以來第一宗的釘牌事件,而這件事發生之前,那些被投訴的院舍最多只是收警告信,不會構成釘牌,所以收信已是家常便飯的事,完全沒有阻嚇作用。

簡:聽到他們分享時,我嘗試觀察當中的矛盾衝突,發現原來日光日白,白日之下沒人在乎這件事,所有人都冷眼旁觀,院舍以至其他人不當成一件事,我覺得可以成為電影劇本。

J:事隔五、六年,現在看回去眾多事件是怎樣的一回事?

簡:好多人問我,經歷這幾年後有否一些內容,因為社會而改變或調節?這是一定有的,我們與劇本都有成長,演員角色也有些改變,或許故事結構或對白沒變,但改變的卻是社會、世界與人們。同一場戲,五年前拍出來可能沒那麼大感受,記者所面對的威脅,可能是紙媒式微,事過境遷五年後,面對挑戰更大,也不只是香港,而是全球性,故事可能沒變,但觀眾的觀影感受改變,因為周邊的東西改變了。

龍:我現在已不是記者身分,純粹以觀眾身分看電影,事件過了好幾年,但事實上這幾年殘疾院舍一直仍出現一些問題,國寶之家的第一篇報道出街是2016、17年,我記得2019年仍然有這些事件,到底多年來有否改善過?是否已經改善,但問題繼續發生?看完這部電影再思考,我第一下感受是,當日我遇到的院友,今天他們情況如何?還是在那間院舍?過那些非人生活?繼續吃燒賣飯?被人綁手綁腳?受盡殘酷對待?

當時我的原意是想跟大眾說,跟政府部門說,希望大家關注這件事,能夠改善政策及關注事件,卻沒想過最後可能會令這班人無家可歸,這不是我們當初追查這單新聞的原意,但以結果論來說,的確導致當下一班院友無家可歸,之後他們如何?事過境遷,這五六年來的制度有否改善?香港殘疾院舍的數量又有否增加?似乎看不到有明顯的進步。

簡:記得有身為社工的觀眾看完電影後分享,他覺得有少許改變的,也覺得龍丸等人做的事情是有力量的,但原來花了這麼大的力氣去做,卻只是帶來少許改變。我認為還有改變的空間,當然我們很理想地希望,突然之間可以改善所有東西,但真的不會這樣。

J:面對白日之下的黑暗真相,你們最希望大家看完《白日之下》取得甚麼?

龍:我覺得這是環環相扣。殘疾院友的家屬,或許很想將他們安排到一些公營院舍,而非私營,可惜供不應求,可能要輪候十年,的確不是一段短時間,試問照顧者如何不工作只照顧子女家人而等足十年,真的沒可能,所以真的極之需要這些院舍。現實情況下,院舍整體數目不夠,社會亦只能夠「隻眼開、隻眼閉」,讓私營院舍繼續存在。從商家角度來看,不論他們真心想幫忙,還是生意角度,濫收院友之下,職員人手不足,一切只是環環相扣,結果還是不夠人手,照顧不善,永遠都是無限loop。結果要去改善,不只是政府、殘疾院舍、家長們等等單一方面,而是各方面都有責任,這真是需要改善的地方。

簡:無論結果如何,人都應該要追求善良,否則這個世界無法向前行,人類只會互相殘殺,互相消滅對方。電影中的最後那句話:「不要為了正確的事而內疚」,我想告訴自己、龍丸,以及大家。可能最近幾年發生的一切,令我們質疑自己所做的事是否正確,或者明知做得正確,但為何自己會內疚?自己是否有份搞成這樣的地步?經過這幾年,無論院舍事件,還是我們作為城市生活的人,如果覺得自己做了一件正確事,不要因此而感到內疚。

龍:我很想大家看完電影後,留意多點關注多點殘疾院舍人士的需要。的而且確,我們的社會可能有好多事情需要我們處理,或者這一刻殘疾院舍未必是社會最需要解決的一個問題,但我希望大家入場看《白日之下》,真的關注他們多一點。哪怕是一小步,雖然我們每個人都是微不足道,但多點力量集合起來,才可以令政府或相關團體關注更多弱勢社群。至於善與惡,我依然很老土地認為:既然我們改變不到世界,至少不要讓自己跟住世界走,維持自己覺得正確的東西行下去,起碼對得住自己。

J:最後,余香凝扮演龍丸,又覺得是否相似?導演又覺得兩者有何相似的地方?

簡:從我觀察,兩位都是很倔強的女生,但都有溫柔的一面,我認識Jennifer也有一段時間,我覺得這兩個特質很相似。聽過有龍丸的前同事反映,她說話很倔的時候真的很倔,人人都很怕她。

龍:我當然沒她這樣靚啦,她是演員嘛!我身邊有不少朋友看過這部戲,都問我覺得是否相似。由我評論不夠客觀,反而問她們覺得是否相似,她們說有些對白語氣都相似。

簡:我相信龍丸是原型參考的人物,但好多東西都是建構出來,例如家庭那條線,完全沒有問過她,只是我們認為創作曉琪這個角色,遇到這些事,應該再檢視一下自己的家庭,並加入她當中的內疚,從而豐富立體化角色,而我從未沒問過龍丸的家事。最後,到底曉琪角色是否龍婉琪本人,我覺得不是,但充滿著很多參考。