潘惠森專訪:重投劇場最前線 為香港話劇團尋求多元

2023-06-15

潘惠森這個名字,向來在香港劇場界舉足輕重。過去十年任職香港演藝學院,近五年香港最風雲變色之際,穩坐戲劇學院院長一職。去年底事先張揚候任香港話劇團藝術總監,近月正式上任,根據他的話語,今次正是重投劇場最前線,希望從實踐帶來一些變革。

近年不少舞台劇目都有一票難求的熱潮,主因是影視明星所帶來的效應,當影視明星希望在舞台上鑽研演技,透過劇場來作一趟深造演技交流;那邊廂劇場演員又極力嘗試踏出舞台一大步,尋求機會投身電影或電視讓更多觀眾認識,當兩者互聯互通,作為全港最大旗艦劇團的香港話劇團,彷彿給人感覺在穩打穩紮同時積極面對大中華的時候,如何實踐各行各業積極進行的年輕化,以及風格變得更多元化?

潘惠森新任香港話劇團藝術總監,編好了新劇季的劇目,也好像為這次訪問的劇本編好篇章,不想一切說得太白,從加法變為減法,給大家一個清晰方向思考明白便好了。他的作品不強求票房,只想做自己喜歡的事,達到自己要求的藝術高度,期望觀眾從中取得相當的娛樂性及訊息。

或許未必事事稱心,但到達他這個年齡,經已無所懼怕任何入場劇迷的批評,他決定不聽也不看太多煩擾聲音,只希望從大後方訓練舞台戰士之後,把握時間再踏足前線,為本港劇場界做些好事。

text.Nic Wong | Interview. 金成 & Nic Wong | photo.Oi Yan Chan

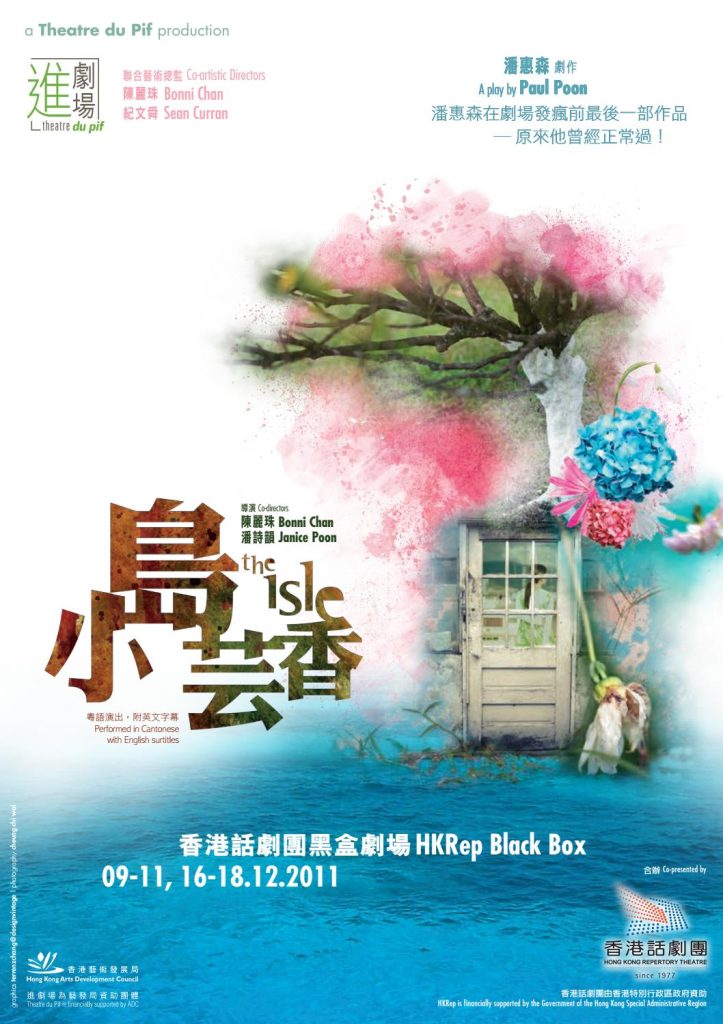

小島殘留餘香

潘惠森年齡不詳,網上維基百科沒記錄,他只曾說過自己是「五十後」,經已獲得「樂悠咭」兩蚊搭車的優惠。他上任香港話劇團藝術總監,新劇季頭炮就以三十年前所寫的《小島芸香》改編而成的新作《小島‧餘香》,重新修訂後的經典,上月經已首演。潘惠森的故事也要由《小島‧餘香》說起。

潘惠森眼中的小島,其實是一個香港意象,盛載你我在這裡的記憶與情感,三十年來經歷種種變遷,今次再次修訂,就連他本人也嚇了一驚。「作為新劇季的第一部劇,本來我想寫個新作品,可惜我還在寫 而趕不及此時演出,那就退而求其次,找一個舊劇本來改編。」他不諱言,放下這個劇本已有一段時間,過去從未翻看過。「這次我拿出來重頭再看一次,簡單執拾當中的文字及文本,我卻有點訝異,為何三十年前的我竟然會寫這種東西?」

與香港話劇團的緣份,潘惠森早已結下。時間巨輪再推前至1986年,香港話劇團已製作演出他的人生首部劇作《榕樹蔭下的森林》,來到2023年成為話劇團第六任藝術總監,首作《小島‧餘香》以一男一女在小島遇上,兩個生命的碰撞探討生命狀態,帶出生活的意義,記述男女在小島之間的去或留,既訴說人際關係中的明媚幽暗,也對這片土地有所反思和致敬。「我認為一個好的作品,最後不會直接給觀眾說出答案,卻會從作品中帶有指向性,讓他們朝著某一個方向走,從而引發思考。這是我對創作的一種執著,很多東西我不想說得那麼白。」

注定了,潘惠森在這個小島上發生的一切,不會說得很白。「我沒有維基百科的欄目?我不知道,我不碰那些東西的,甚至我從來沒有Facebook及Instagram,也不打算有,可能與性格有關,其實我是害羞的。當然害羞的人從事戲劇,已是一個很大的諷刺,或是矛盾。」他笑言當初不小心地踏上這條路,那就一邊走一邊適應吧。「老實說,要我去sell自己的話,不是很舒服。」又例如,他的形象老是cap帽。他說近年頭髮愈來愈少,所以戴cap帽好像成了潘惠森的標記。「主要是戴cap帽,其他款式都不是很適合。我曾經帶過漁夫帽,唉,那些都是年輕人的東西,不用了。」

種菜養鴿輟學維修

自小在黃竹坑種菜養鴿,潘惠森對過去毫不眷戀,坦言「過去就是過了去」,但有時候還是會懷念。「那時是一個很辛苦的年代,窮苦人家要幹活幫忙耕田等等,但現在回望,我又很慶幸自己有過這種人生的經歷。經過那些日子和生活,早已知道勞動是甚麼一回事?」他苦笑道,現在很多人包括年輕一輩或所謂成熟一點的人,大多都沒有那種生活常識。

潘惠森的生活常識,還包括維修升降機,他在中四開學不久後輟學,短暫入行一年。「記得升中四後我不想讀書,真的覺得很窒息。我從來害怕身處學校裡,不喜歡很多規矩及制度等,又可能是性格使然,深感學校生活很悶。不讀書反而好舒服好自由,於是決定不讀書了。」這方面無分年代,相信歷屆學生都有同感,但好像潘惠森毅然輟學的,為數確實不多。「老實說也不知道做甚麼好,當時有個親戚在Jardine工作,亦是現在的怡和,當中有個部門是關於升降機保養,那就入去跟師傅做維修學徒。任何人見工都會聘請,不需要甚麼學歷,反正都只是幫師傅執頭執尾,師傅做甚麼,我就在側邊幫他拿著那些機械及配件等,又或者幫忙清潔一下,入行開始時都是做這些吧。」

潘惠森承認,從未正式修理過一部升降機,因為他的維修知識保持零度,他既沒有電機工程的底子,也對機械沒多興趣,沒想過要進修坐正做師傅。「我純粹找份工做,取得一點點收入維持生活,但一年後又發覺這樣下去不行了。」碰巧有天,他在尖沙咀分區工作時遇到一名同樣是中途退學的中學舊同學,對方向來喜歡打扮,當日重遇時,對方拿著一個類似做設計的那些大袋子,估計輟學後從事設計或服裝,相比自己裝滿零件的工具袋,他有點自慚形穢。「忽發奇想,這些比較文藝一點的東西好像比較適合我,到底我怎樣才能做到這些東西呢?」

「我看到那名同學的生活還好,這邊廂我卻過得不算好,我不知道怎麼做,但是我肯定了兩方面:第一,我一定不能繼續做維修這份工;第二,我一定要回到學校,不回學校的話,我甚麼地方都去不了。我一定要離開當時這個生存狀態,所以我就回去學校讀書,再重讀中四開始。」

熟讀姦淫邪盜

重返中學後,潘惠森比以往更加珍惜,往後到台灣及美國讀書,已是另一個故事。回想起來,他的文學修為及文化素養,很大程度都是自發的。「我對文字一向有興趣。很記得某年暑假,學校老師叫我們回去看《老殘遊記》做暑期作業,我真的看了全本書,但開學後回去才發覺,我是全班唯一一個有看過那本書的人,原來沒有人看的;又記得某日放學在中環流離浪蕩,行過摩羅街附近賣舊東西的地方,看到魯迅《吶喊》的舊版書,我隨即買了,只因為上課時聽老師說過魯迅很厲害。」

還有,姦淫邪盜。「那位老師影響我不小,他的說話好風趣,總是說中國人一定要看中國的四大名著,就是姦淫邪盜,分別代表《三國志》、《金瓶梅》、《西遊記》及《水滸傳》。他介紹完我就很有印象,便自行找書看看那些趣味。後來到台灣讀書,那個年代台灣人好喜歡看小說,例如白先勇、王文興、李敖,我都會找他們的書來看。」

直到1988年從台灣返港,適逢當年是香港演藝學院第一屆學生畢業,他見證著香港劇場界的重要歷史時刻。「當年是第一屆演藝學生畢業,有陳麗珠、陳炳釗、黃秋生等人,他們畢業後的出路是怎樣的?不只那一年,而是接下來每年都有新的畢業生。老實說,畢業後能夠入團的機會是很小,主要收錄全職演員的劇團,只有香港話劇團和中英劇團,另外一些團體都有的,但人數卻沒那麼穩定。」常言道,畢業等於失業,出路如何就要靠自己。「有些人努力組織自己的劇團。尤其不是人人都想入團,始終入團後代表很被動,劇團要你做甚麼,你就要做甚麼,但很多時候創作人搞藝術,自我表達的感覺強烈,只想做一些自己真正想做的事情,那麼真的就要成立劇團,但如何營運、發展、找資源,都要慢慢學習。」

就在八十年代末開始的日子,很多雨後春筍的新團體登場,繁花正茂。「八十年代初我不在香港,後來我看過一些資料,加上聽朋友說,之前香港做翻譯劇為主,直至九十年代開始有新團體及自家創作,尤其是面對九七回歸的變化,令很多人向內看『香港人』是甚麼一回事吧?殖民時代又是甚麼的一回事呢?那種回望和想像,這時候出產了很多創作,將他們的想像及感受放進去創作裡面,所以九十年代是很蓬勃的。」同時,好多演藝學院畢業生都是讀表演出身,演員擅長以身體出發來創作,而非以文本出發。「有些新劇種出產,當然部分學生畢業後到外國遊學或進修等等,吸收到很多外面的東西後,回到香港做相關管理及創作,自此形成香港戲劇界很重要的階段。」

事至今日,不少劇場演出均由市場主導,或是比較商業運作的模式,潘惠森認為是百花齊放的表現,因應時代不同,懂得欣賞商業或藝術成分較高的觀眾,兩者同樣有增加。「問題是,個人認為戲劇要追求一種藝術的高度,當然一般觀眾不需要這種藝術高度,他們可能只需要娛樂而已,那麼我們這些傳統劇場人如何在狹縫裡做到一些既有內涵又有娛樂性的東西?你問我的話,我會從這一方面去努力。」

抗拒市場誘惑

豁出去以市場為主導,當觀眾需要甚麼娛樂,然後做一些娛樂去滿足他們,潘惠森直言這樣的挑戰不算大。「我真的可以大膽地說一句,這樣做到其實不難,場場爆滿的票房誘惑很大,那種滿足感也是很誘惑,但我更想把持得住。不要整天都在想著票房,也希望那些作品達到某一個水準,就算是一個商業作品,都要有東西說的。」

「簡單地說,有些東西無論是一個表演,或者藝術上的處理,我不想說到這麼白。記得《棋王.樹王.孩子王》作家阿成,我無意中在網上看到他的一個YouTube訪問,他說藝術開始的時候,你會用加法,想說很多東西,統統都想放進去,但這樣還未進入藝術的境界;當你真正進入到藝術的時候,你卻是利用減法,所呈現的都是最精鍊的東西,例如詩。他一說,我就明白了。」

說穿了,潘惠森就是想做到那個水平,甚至是超越那個境界。「譬如說,我通過一個故事打算告訴別人,做人一定要把持著自己的底線,直接說出來當然容易,但如果我不說出口,而觀眾又能感受到,這樣就困難得多了。能夠去到這個水平時,這就是藝術;去不了的話,只能夠說句,那不是我杯茶。在我個人的藝術觀來說,作品沒有直接說出來,但觀眾同樣拿得到,這種境界在作者和觀眾之間,我們真的交流得到,這就是剛才我說的所謂減法。」他也明白,現實中的觀眾都不享受玩這個遊戲。「我們必須要接受現實,大部分觀眾不是做我們這一行,不會有這樣的要求,但我們怎麼都要拿到一個平衡點,至少在藝術上要過到自己那一關,所以要懂得計算,還得拿捏及摸索。」

潘惠森曾經說過,他加盟香港話劇團,並不希望將它變成潘惠森話劇團。「香港話劇團在香港是一個旗艦劇團吧,它的體量最大、產量多、觀眾層面闊。如果我想做一些滿足到個人創作慾的東西,真的未必適合在這個平台拿出來。當然我們有黑盒劇場,可以做一些比較沒那麼大眾化的東西,但我們主劇場必須要考慮所謂藝術與市場之間的考量,我們既有自己所謂創作的一種integrity,同時要能夠擁抱及開放地讓大眾跑進來,而不會覺得我們太曲高和寡。」

劇場不是宣傳工具

香港話劇團新劇季主題名為「生活的摺皺」,意思是把隱藏在生活裡邊的東西拉回來,但我們身處正值不斷變遷的大時代,關注個人情緒比大事大非更重要?潘惠森坦言:「戲劇所做的作品,當然希望能夠貢獻社會,最好能夠改變一些東西,但是很坦白地說,我覺得藝術能夠改變社會的能力是很小而已,一點也不覺得它是一個很好的方法。」他不認為藝術是改變社會改革人心的好工具,甚至評定為效率不高。「始終藝術品是供人欣賞,如果要表達某些東西去改變社會,從而推動到一些新的美好生活,我不認同戲劇深深有這方面的能力,因為它不是一種宣傳工具。我始終認為,藝術就是藝術。」他舉例說,任何人到博物館欣賞一件藝術品,那個東西能夠影響社會真的很微,但是你我有緣看到那件作品,精神上與作品取得那種有契合,這個交流已經很美麗了。「所以,能夠有藝術的存在,已是好重要好滿足的事。」

現今普世價值要年輕化,創作人要拉近與年輕觀眾的距離,談何容易?「的確好難,我嘗試努力一點去做。我們選取的作品和那個演出的風格,固然希望有一種當代性,但始終今天年輕人的生活形態,以至他們那個生存狀態,甚至和我自己在他們的年紀之時也有差別,大概只能夠單憑想像。現在我真的不是他們那種生存的狀態,試問我怎樣可以拉近他們?只能夠寄望,我們作品的切入點,跟他們有點相近。」潘惠森的確矛盾,一方面自言與年輕人看世界已經很不同,但他同時想起自己過去十年教書時光,與年輕人沒出現大分歧。「我雖然年紀大,但是我和年輕人沒甚麼格格不入,尤其是在學院裡的同學都能接受我,希望我不是一廂情願啦。」

從劇團以外的行內觀眾到駐團藝術總監,他分析香港話劇團過去給人的感覺,雖有一個紮實的基礎,也有獨特的傳統,卻略嫌不夠活潑,不夠跳脫。深知這個問題,他嘗試在這方面入手,與團員們逐點擊破,慢慢互相適應。從大時代走過來,他剛在演藝學院做滿十年,這五年間香港人過得不容易,教育方面更不容易,曾經作為戲劇學院院長,潘惠森的普遍評價總算情理兼備。「剛才我說過,我的確從小就不喜歡身在一個建制裡面,我明白年輕人也不喜歡,相信這種心情大家都是共通的。我仍然希望能夠多一點自由,讓自己做一些喜歡做的東西。我也只能說,盡量啦,希望大家思考的東西能夠接近點,作品的切入點又拉近一點點,那樣的話,那就是我想追求的那種多元了。」

夠底氣不看留言

潘惠森一心希望拉近與年輕人的關係,但時代及科技確實走得好快。即使不活躍網絡,他卻對近年冒起「劇場界刂櫈區」的匿名劇評現象略有所聞,但他直言不介意𠝹櫈,也不聞不問當中的讚美與批評。「劇團同事會收集不同觀眾的資訊,但收集回來之後,其實我都不會看的,無論讚美或批評,我都不看的。老實說,今天我有這個底氣去不看,我夠老了,我還介意甚麼東西呢?其實我的人生來到這個階段,完全不搞創作,我也可以很開心很滿足了,一點都不遺憾了。作為一個喜劇人,三十幾年來沒停過,我還想怎樣?現在我再繼續做,我不會去介意了,只要我認為是自己最應該做的事情,我就去做吧。」

「至於現時網絡生態是『批評唔使本』,那我為甚麼要理會呢?譬如說,《New York Times》裡面那些劇評很權威,他一寫了出來,真的可以讓你的戲定生死,但不是人人都可以在那裡發表,首先要證明你有料到,人家才會擺放你的劇評在那裡,那就是有成本,先要努力做到一名藝評人或劇評人,才能去到那個平台發揮影響力。所以,如果是一些『唔使本』的東西,當任何人都可以隨時隨地隨意擺放出來的時候,我真的不想花時間去梳理哪些是好是壞……」

潘惠森簡歷

五十年代出生,曾在美國密芝根州立大學攻讀戲劇,畢業於美國加州大學聖塔芭芭拉分校,獲取亞洲研究碩士學位。曾任香港演藝學院戲劇學院院長(2017-2022)、駐院編劇及戲劇文本創作組組長(2012-2017),以及香港新域劇團為藝術總監(1993-2012)。他的第一部編劇作品《榕樹蔭下的森林》,由香港話劇團於八十年代中演出,隨即備受注目;其後創作不輟,在劇本內容與劇場形式上進行持續探索,形成了獨樹一幟的風格,並獲得多個獎項。

作為劇本創作人,曾與本地及海外多個藝團合作,包括進劇場演出《闖進一棵橡樹的年輪》,新加坡實踐劇場演出《貓城記》,劇場組合演出《男人之虎》,德國杜賽爾夫劇院舞台朗讀《在天台上冥想的蜘蛛》,以及香港話劇團演出《都是龍袍惹的禍》等;他自任導演的作品則有香港話劇團演出《敦煌‧流沙‧包》,新域劇團演出《人間煙火》(2009),及香港藝術節演出《示範單位》等。

2023年起出任香港話劇團藝術總監。曾獲香港藝術發展局頒發戲劇工作者年獎、藝術成就獎,並為香港民政事務局局長嘉許計劃之受獎者。現為香港演藝學院兼任教授和香港藝術發展局委員。