【小津安二郎誕生120年】 這些年來小津電影的蹤跡(人物篇)

2023-12-11

小津安二郎(1903年12月12日–1963年12月12日),自1920年代默片時期,到1930/40年代的黑白片時期,到最後1950年代以後的彩色時期,共拍了超過五十部電影。據德國名導兼超級小津迷雲溫達斯(Wim Wenders)在他的著作《溫德斯談電影情感創作&影像邏輯》中寫道,「小津的電影總是運用最簡約的資源,將一切用度減到最低,然後一次又一次講述著同樣簡單的故事,講述著同樣的人們,同一個城市–東京。」溫達斯在1980年代中親赴日本拍成記錄片《尋找小津》(Tokyo-Ga)從各種情景、物件及日常習慣深度體會現代日本的轉變和尋找小津安二郎的電影足跡。適逢今年12月是小津安二郎的誕生120年紀念兼逝世60年,當下,在所有創作群像中,小津安二郎是個甚麼形態?

text. 黃載言

【小津安二郎誕生120年】 這些年來小津電影的蹤跡(電影篇)

「他亦師,也如父。」

御用男主角笠智眾

經常聽到評論說,黑澤明有三船敏郎,杜琪峯有劉青雲,(現在)史高西斯有狄卡比奧,有小津安二郎就有笠智眾。出身於熊本縣熊本市,在1928年至1992年期間笠智眾參演超過150部電影,包括小津安二郎的代表作《東京物語》及野村芳太郎的《砂之器》。

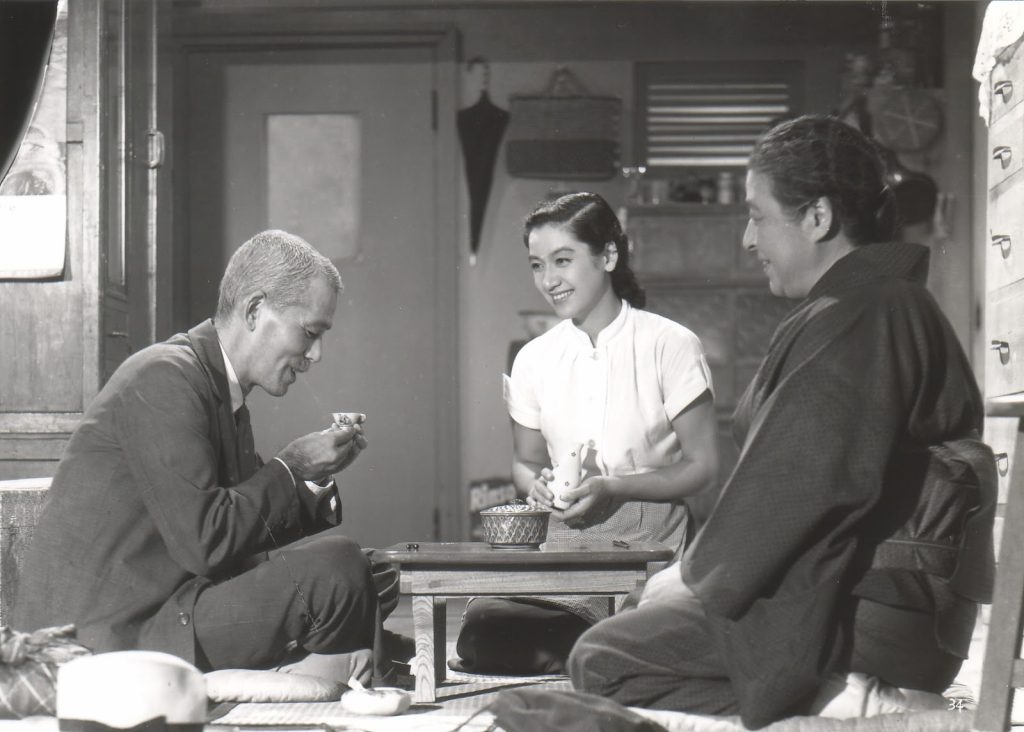

「我的演藝生涯始於大約1925年,小津導演在1927年開始正式執導筒,除了默片《無聲哀愁》和《淑女忘記了甚麼》,我差不多參演了他所有電影。」以下是1964年發表在英國電影雜誌Sight & Sound雜誌一篇笠智眾回憶他與亦師亦父的小津安二郎點滴的文章的節錄。

由最初演一些閒角到在1930年《我落第了,但……》才有機會演重要角色,笠智眾在小津安二郎五部戰前時期電影中都裡擔任要角,「戰後,我幾乎在他所有電影中都出演男主角。」笠智眾說,小津安二郎在來到片場前已經在腦海裡構思好要拍的畫面該怎運作,「演員的舉手投足,甚至眨眼,都只需要按照他的指示就可以,完全不用擔心自己的演技,有一種放鬆和自在。即使有時並不知道自己在演甚麼,但當我看到最後完成品之時,常驚訝自己的表現超出我的預期。」小津安二郎不但對演員們的表演給予細緻提示,也很注重現場的調度,笠智眾笑言,所謂「小津製作」簡直就是他「個人製作」的電影。

「溝口健二導演的工作模式剛好相反,他會先跟演員作出指示,然後,讓他們盡力演至最佳效果。」笠智眾說,小津安二郎則著重事前將他的想法與演員反覆醞釀,預早想好每位演員在每個鏡頭中的應表現出的細節。笠智眾笑言,他最初的演技差勁,有時甚至不懂怎去演,「但只要我能按照他的指示去演,他就會不停地鼓勵我。」他憶起,每輪到他要埋位之時,工作人員會先把燈關掉,然後離去,「剩下導演和我獨自留下,他不厭其煩地跟我排練,亦給我各種建議,直到我能按他心目中的方式去演。儘管如此,最後的效果不一定最好。我會沮喪,怕導演再也不用我,但他還是會繼續邀請我演出。沒有導演會因為一個演員這樣笨拙而繼續跟他合作。」

其實,笠智眾年紀只比小津安二郎小半年不到,但在《大學是個好地方》演大學生,接下來在《獨生子》裡卻要演老人,「最初,化完老妝效果並不理想,然後導演把我叫了來,只對我妝做少少修飾,一下子老人形象呼之欲出。」笠智眾表示,當時他感覺只是小津安二郎電影中的「素材」。「我們年齡相若,但當完成電影拍攝之後一起去喝清酒談心時,我感到,他才是我真正的父親。」

「我演只為了養活家人。」

紀子三部曲 原節子

David Thomson在The New Biographical Dictionary of Film寫道:「原節子像嘉寶一樣,代表著女性的氣質,高貴和有遠大的理想。亦和嘉寶一樣,她與大眾保持著一定的距離。」原節子,本名會田昌江,生於神奈川縣橫濱市,與田中絹代、高峰秀子和山田五十鈴合稱映畫「四大女優」。原節子在15歲開始演戲,於1937年一德 /日合拍電影《新樂土》中演出,飾演一名遭未婚夫拋棄而試圖自尋短見的女子。

戰後,嶄露頭角的黑澤明決定讓原節子演出他1946年的作品《我對青春無悔》。電影中,原節子叛逆的風格在當時日本電影中是前所未見的,霎時引起了轟動。然而,黑澤明在1951年拍攝《白痴》(改編陀思妥耶夫斯基的小說,卻將背景轉到北海道,還有他的愛將三船敏郎演出)時再度找原節子演出,電影無論是評論或票房上都徹底失敗,黑澤明再也沒跟原節子合作。

就在差不多同一時間,小津安二郎卻說:「大部分日本演員都能扮士兵,大部分日本女演員都可以在某種程度上扮演妓女的角色,然而,能演好鄰家女兒的女演員卻極為少見,只有原節子辦得到。」原節子在小津執導的《晚春》中飾演已過適婚年齡、只顧照顧老父親的紀子,開啟了他和小津安二郎合作、後來被稱作「紀子三部曲」的物語》,原節子飾演的三個不同故事都叫紀子的角色。

在原節子過世後面世的書《原節子的真相》(賣點大概是『大爆』原節子其實比較喜歡黑澤明的風格/取向)的作者石井妙子曾表示,「若你讀過小津安二郎的日記,他曾對黑澤明的《白痴》作嚴厲批評。身為前輩的小津,在飽歷戰爭洗禮後,卻發現眼前這位競爭對手被免除兵役!」

1962年,事業正如日中天的原節子拍畢稻垣浩執導的《忠臣藏》後淡出影壇,隱居鎌倉,恢復本名退休隱居。她在最後一次新聞發布會上表示,她拍電影只為養活她的大家庭……翌年,小津安二郎因癌症去世,原節子在出席完小津家的告別儀式後再沒有現身人前。晚年時,連鄰居都沒有見過她蹤影。年輕時,原節子曾表示過,退休後想盡可能出國旅遊,看來,她隱居生活後沒有實行這願望,聞說她年老時甚至不出外用膳。

2015年9月5日,原節子因肺炎病逝,享年95歲,但逝世後兩個多月才對外公佈死訊。晚年的一段封閉時光,原節子大概變回了會田昌江(她的原名),意志力堅如磐石,親手將「原節子」埋葬,只為保留「原節子」在世人眼中的風骨。

「我比較像堅盧治。」

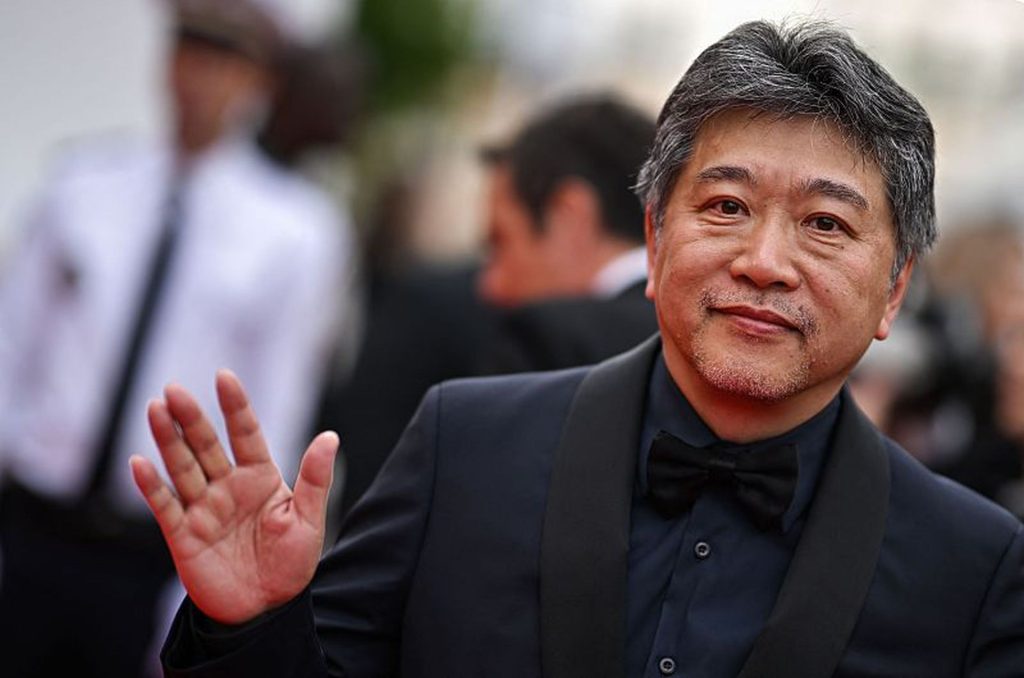

是枝裕和

經常給媒體拿來跟小津安二郎比較,是枝裕和表示,當然把它當作一種恭維。「但我認為,我的作品更像是成瀨幹雄和堅盧治。」然而,最讓人將這兩位導演拉上關係的,卻是一座在鎌倉的老舊酒店。聞說,是枝裕和在構想《橫山家之味》的時候,首次住進茅崎館(他的愛徒西川美和後來也有這個習慣,聽聞兩人的工作房相距不遠,現已是半固定),那就是小津安二郎當年經常長住工作的旅館。是枝裕和形容,茅崎館的老地板輕輕地走在上面已會吱吱作響,房間燈光昏暗,空調不太行,但奇妙在這地方突然能讓人集中精神,後來,他就有到茅崎館創作的習慣。

小津電影中的家,總是淡淡的帶著重大動盪,無論是涉及填補還是新舊思想或抉擇上的衝撞。是枝裕和在創作《海街女孩日記》時表示過,「我喜歡寫一個講述有家庭成員失蹤的家庭的故事。因為,身邊總會出現『試圖取代父母』的角色,他們試圖重建家庭起來,帶來更多牽絆。」

但他表示,這種偏向創造多於填補,當中的差距正是家庭的意義所在。小津安二郎的《東京物語》,就是家庭隨著歲月的變化,當人變成站在父母的位置時,總是帶著巨大的改變,身不由己。「過去十多年,我先後失去父母,但我有女兒、已經成為父親。所以,我意識到,人們總是試圖『介於兩者之間』。有些東西缺失了,我們總是試著彌補。」到《小偷家族》,沒血緣的家人之間的感情世界,再對比《東京物語》中血親關係的變化,更覺兩位作者之間思維上的微妙連繫。

創作上的組件略有相似,是枝裕和的鏡頭主要也是靜態的,但與小津相比還是有些分別。是枝裕和多運用自然光(小津也表示過榻榻米拍攝採光也是問題之一),這表示室內場景都在接近昏暗的情況下進行拍攝,但小津拍室內總是燈火通明。如在《幻之光》是枝裕和用靜態長鏡頭拍攝場景,對象(演員)在廣闊景觀中移動,意味著鏡頭雖然靜止但畫面內通常有一種「運動」的感覺。

又例如,《橫山家之味》被認為是枝裕和所有電影中「最小津」的一部,也被視為反轉的《東京物語》,這次由孩子們去探望父母,而世代互動是小津電影的關鍵命題。已故著名影評人Roger Ebert曾說道:「像小津一樣,是枝裕和對構圖和攝影機的位置都非常敏感,當中枕頭鏡(Pillow Shot即空鏡)和火車的使用也很有小津味道。」

順帶解釋一下大家其實看慣的Pillow Shot,常被形容為「純粹和直接表達時間的影像」。慢慢演變成小津安二郎的特色,影像真正意義無法定奪,偶有景或物與人物或敘事缺乏聯繫的感覺。但想深一層,是枝裕和運用空鏡的方式與小津略有分別,小津的空鏡從敘事中抽象化出來靜止,是枝裕和的空鏡卻通常與敘事相關。火車的運用也算不上只是空鏡Pillow Shot,算是現代電影常用的一種華麗手法吧?

「小津安二郎的電影絕對是聖物!」

雲溫達斯

德國導演雲溫達斯(Wim Wenders)表示,他心目中唯一的「大師」是日本導演小津安二郎,「如果這世界上還有所謂的聖物(Holy Grail),那麼,說到電影聖物,對我來說,肯定是小津安二郎的電影!」儘管,溫達斯差不多到1973年才真正接觸小津安二郎的電影(當時小津已經離世)並已拍了七部短片和三部長片包括:《城市之夏》、《守門員點球時的焦慮》、《紅字》,並開始編寫《愛麗絲夢遊城市》的劇本。日本電影很少在當時的西德放映,溫達斯首次看小津安二郎的電影是在紐約。然後,他向作家/導演Peter Handke介紹了這些小津安二郎的作品,後者顯然也對此感到相當熱情,因為他在自己作品《左撇子女人》中向小津安二郎致敬。

曾多次在自己的評論文章和電影中表達對小津作品的熱愛和欽佩,究竟溫達斯從小津身上學到了甚麼?溫達斯最終拍攝《尋找小津》時又怎樣理解這樣的「東京旅行」對他的意義?用電影語言來實踐又意味著甚麼?小津的電影中,借用電影人Klaus Wyborny的說法,大多數剪接都是「返回」,回到已出現過的鏡頭。小津安二郎透過極少至沒有的鏡頭移動、淡入/淡出和透入來進一步削減「移動」。

溫達斯的「Project – The Tokyo Toilet」業配電影《新活日常》(Perfect Days),真正去到日本拍攝,找來他心目中的「笠智眾」役所廣司飾演主角清潔員平山,在他那間小若「苦行僧」的公寓裡,堆滿書籍、音樂盒和裝滿他照片的盒子,顯然是聰明並有教養的人,又可能曾經享有很高的社會地位,但為了某種原因才選擇這種苦行僧般的生活,以逃避個人的束縛或痛楚或家道中落?

「表現出國家認同的衰變,但並不是驚恐地預示其他新的、西方或美國的價值,若說這些電影有多麼『日本』,那麼它們同時也就多麼普世適用。從這些電影中我能夠看見全世界所有的家庭,包括我的父母、弟弟與我自己。」溫達斯曾寫道,「對我來說,電影在此之前以及自此之後從未如此接近它的目的過:呈現出一幅二十世紀的人類影像,一幅有用、通用、眞實的影像,從中不僅可以認出自己,更重要的是可以瞭解自己。」

這也許就是《新活日常》所想表達的,也是電影最後一個鏡頭平山的表情所想要表達的溫達斯強調,小津安二郎的作品不需要由他去錦上添花,「無論如何,這樣的『電影聖物』也只是存在幻想中。因此,我的東京之旅也完全稱不上是朝聖之旅。我甚至很好奇是否還能找到關於這段時期的甚麼蹤跡,想知道這些作品是否還剩下甚麼-也許是影像或甚至人物,或也可能自小津死後二十年間東京和日本發生了太多變化,以至於灰飛煙滅。」《尋找小津》在1985年拍攝,希望溫達斯在2023年找到他想要的答案。