被漫畫救活的孩子 柳廣成

2020-08-11

本以為柳廣成在中大藝術系畢業,他卻糾正說四年級時退了學,自言唸得愉快,但不想外界因學歷而把他框死,甚至有既定印象,於是最後一年才離開校園。那不就等於因為不想拿證書而退學嗎?他笑著說:「是的,我覺得很不羈。」這個九十後漫畫家總是有著自己的節奏,甚至覺得天性悠閒的自己在香港被視為散漫的人,也深信香港並非長居之地:「我可能是四處遊走的人,但現在我住在香港就有義務理解,並讓更多人知道城市正發生的事。」

text.陳菁

photo.Bowy Chan

venue.Raider

被欺凌所以畫畫

柳廣成的確像日本人,自在而節奏偏慢的語速,偶然會含蓄地露齒笑,但這種日本氣質為他的童年時代帶來長達一年的惡夢。生於香港,雙親在年輕時由中國到港,兩歲那年,父母因工作關係而遷往日本京都。因為《星之卡比》和《寵物小精靈》,他在三歲開始執筆畫畫,上課時老師在旁觀察,已問他長大要不要當漫畫家。在日本當個愛畫畫的孩子是很快樂的,畫畫是正常不過的事,當漫畫家得到認同之餘也能糊口。他形容從少年漫畫吸取的熱誠燃燒至今,也早就勾勒出理想世界的模樣:「我們那代成長的孩子,都渴望人人互相幫忙、鋤強扶弱的社會,後來當要面對現實時,也不會立馬放棄。」加上《ONE PIECE》的加持,八歲的他已清晰長大後要當漫畫家,但同年因為父親被辭退,柳家便去中國北方住了一年。那是個仇日的年代,不諳普通話的柳廣成被老師和同學聯手欺凌,繪畫成了他的唯一出口:「白天被欺負的難過沒宣洩空間,唯一的方法就是畫畫,像是救了自己一命。」一年後他們回到香港,逃離校園惡夢,卻又跌入價值差異的漩渦。

巨型漩渦的名稱為「做藝術搵唔到食」,中學前就好放下畫筆,回頭是岸,大學就要為畢業後的錢財著想,他視入讀中大藝術系為理想,亦被中學師生圍剿。柳廣成沒忽視金錢的重要性,純粹是在買車和上樓以外,要拼湊出美滿人生,可抽取的元素還多著:「畫畫的原動力不應由錢開始,否則很容易變成為他人服務。創作最原始就是要表達自己的想法,而並非猜度別人喜歡甚麼,如同按評分標準而作答的公開試。錢這回事,生存到就好了。」

何謂生存得到?離開中大後他去了中學當視藝助教,月薪四千多塊,後來驚覺人生目標是不當打工仔,於是一年後便辭職。「為了省錢,我每天只是煮著超市買來的米線,一包有幾束,每餐平均四塊錢。後來終於可以吃二十幾塊的餐,捱了六年才能靠畫畫糊口,算是沒壓力地生活。」如斯節儉的生活,他從不視為入不敷支,只是因為窮、因為未有名氣,而必須忍受的過渡期。期間也要頻繁地在網上發布作品,累積一定作品量後,自己建立了信心,隨之而來是找上門的案子,這樣才能生活。在網上保持活躍是基本功,但要突圍而出,他還是相信運氣和契機的重要性:「我不覺得自己百分百靠實力,那六年我不會盤算廿七、廿八歲就是時候受注目了。你可說這是盲目的熱血,但唯有畫下去,直至不知哪天被關注。」

獨愛4B、5B、6B

他所說的契機,是2017年獲邀出席法國安古蘭國際漫畫節參展,看到國際百花齊放的漫畫形式,漫畫家出版時除了可自選紙質、墨水、頁數、大小,連翻頁的方向也可自決:「回來後便反思,到底我有沒有一套自己的漫畫思想呢?」過往被日式漫畫填滿著眼眶,單純地喜歡漫畫卻又認知狹窄、想像力不足,連挑選畫具的原因都說不出。單純地因為日本職業漫畫家同款而跟隨,事實上用了三、四年也摸不熟。「技術層面也和屬性有關係,用那麼久也沒好感,的確強迫不來,後來我發現鉛筆最為舒適。這純粹是一種感覺,就像每個人都有喜歡的歌。」

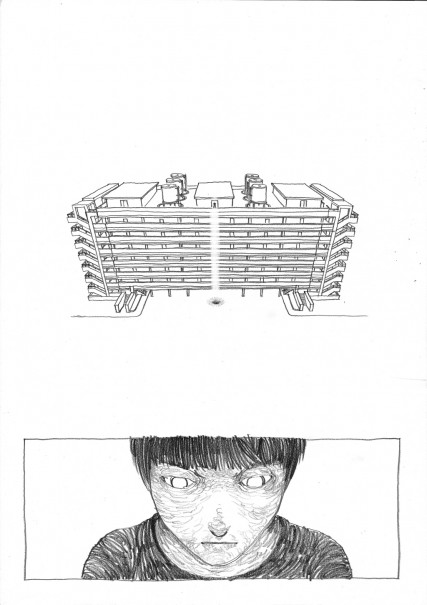

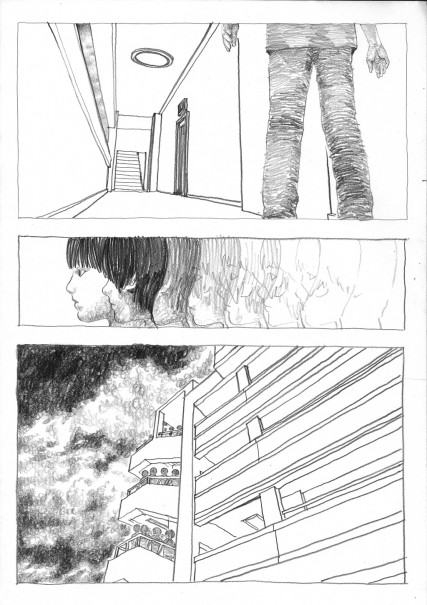

鉛筆分為H和B,H筆筆芯較硬而顏色較淺,而B筆筆芯則較軟,顏色較深,數字愈大特性愈強。他獨愛4B至6B的鉛筆手感,接觸紙面有反彈感覺。雖然B筆筆頭消耗得快,容易變得不規則,但落筆時不能估計的意外性,造就他喜愛的粗糙感。在芸芸畫具中,鉛筆是長年被忽視的小角色,要不當作畫草稿的工具,要不便作傳統素描:「重點是如何使鉛筆有完成的感覺,我的線條粗糙但清晰,配合繪畫的節奏,我的畫可以呈現鉛筆的第三種狀態,有完成感又帶有情感。」在找到得心應手的伙伴後,他的關注度日漸提升,前陣子在旺角舉辦維期三天的展覽「紙本石墨:深邃之境」,看展的人龍冒著高溫,高峰時期由八樓繞到五樓。

被期望有正有負,獲支持是樂事,但有時卻令想法不夠純粹。前陣子一幅以探熱作靈感的政治漫畫獲廣傳,也一時令他沖昏頭腦:「人一受歡迎便會有心魔,原來畫政治畫會出名,那就繼續畫吧,明天要繼續探熱嗎?但我不想變得功利。」可惜現在想畫、能畫和敢畫已要明確劃分,他感慨同行人人自危,要離開繼續隔岸作畫,或是留下緊抱僅存色彩,是無法不思考的命題:「不敢畫後來很容易忘了怎畫,甚至覺得不需要畫。政治是需要關注的,但切忌因而對其他事變得麻目。如果你追求自由是為了更好的生活,當下更不能磨蝕對生活的感受能力,別忘記生活應有的模樣。」

城市的過客

撇除政治因素,柳廣成從來都未曾視香港為永久落腳地。感受過京都的自由和寬敞,儘管適應了香港的大小事,卻無法由心地戀上。加上日本養成的悠閒節奏,他笑言自己的個性在香港總顯得不夠進取和上進。長大後,儘管仍能以日語溝通,他卻深信難以回到日本發展,香港為他培養的直率性格,恐怕和貌似客氣的日本人格格不入。在兩邊不是人的情況下,他發現了台灣。雖然未曾定居卻充斥熟悉氛圍,用的是繁體字,台東和台南的節奏像京都,加上不少出版社對他招手,成了暫時的宜居之地。

回首香港,一個他住了廿一年的城市,他沒想過會留下來那麼久:「因為見證不公,政治讓我想留下來,我住在這裡當然關心這裡的事。雖然歸屬感不及土生土長的一群,但我想把香港的事讓更多人知道。」自稱是四處遊走的旅人,他想去前陣子和遊戲公司Rusty Lake出了書的荷蘭看看,也想參加法國藝術家駐村計劃再住個一年半載,用透明膠袋盛著鉛筆到處跑。鉛筆在那裡,世界就在那裡。