專訪黑澤清 沒有所謂的國際電影

2024-04-08

近幾年日本電影再度迎來豐收期,像濱口龍介、三宅唱、深田晃司、石川慶等都踏上國際舞台,近幾年甚至席捲全球電影節,當地電影評論家蓮實重彥甚至認為「日本電影進入了第3個黃金期」的言論。

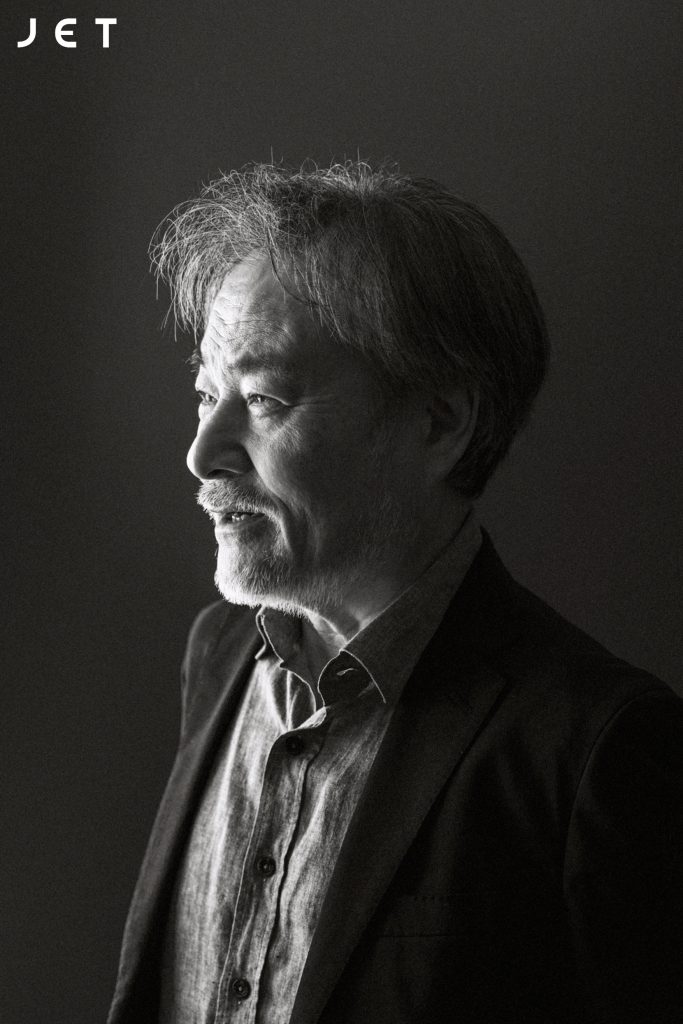

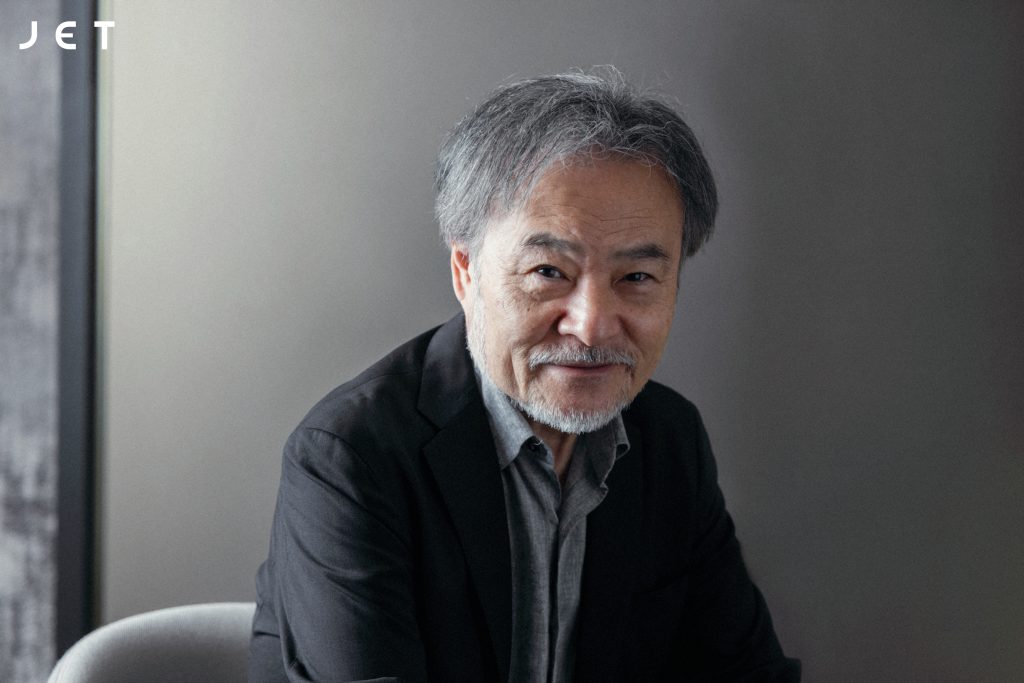

導演黑澤清可能是最早走入國際影迷視野的日本導演之一,當時恐怖懸疑片成為他的標記,到現在仍有媒體用上「恐怖片大師」去形容他。本屆的亞洲電影大獎,他挾著舊作《東京奏鳴曲》,作為今屆評審主席再度來港。奔走世界各地,在大師的心頭,電影從來無法以區域劃分。「我們拍電影不是要面向日本又或者是面向世界的去拍,我們相信的是,是一定要拍自己想拍的電影。」

至今,他仍在為拍自己想拍的電影。

text.yui |photo.Fabiana Wong |venue.PREMIERE ELEMENTS

近20年亞洲電影最大的改變是甚麼?

要是你問20年間的話其實頗難去說出一個結論,因為亞洲 電影源遠流長,不停都有變化。而且這裡不是一個國家一個地區,亞洲裡頭有無數的電影人和電影,他們都有不同的個性,也會有自己獨特的主題。但要說是變化,當中有一件事是值得一提的,不過這可能不僅是在亞洲,可能全亞洲也是這樣的——因為現在電影製作已經趨向數碼化,所以不像我以前拍 戲,要找大公司投資,才能夠成功拍戲。現在已經不需要做這 些事了。這意味著,那些沒有名氣、較為年輕的導演都可以拍戲,拍電影這件事就變得更加自由。

近年有哪些亞洲電影,是您特別喜歡或者印象深刻的?

因為最近都非常繁忙,所以關於新電影的那些資訊,其實我都不太清楚呢。但回想九十年代的日本,當時我看過許多來自不同國家的電影,包括台灣、香港、韓國等亞洲地區電影都都帶給我頗大的衝擊。我的印象中,尤其是千禧年後一些台灣電影,在當時看來是是特別有力量、 富影響力。

包括黑澤導演你,還有是枝裕和導演等,一直積極讓日本電影與世界觀眾接軌,這樣的工作是辛苦的,為何如此堅持呢?

其實比起電影作家,我覺得自己更像「工匠」那樣的角色。通常製作人或小說作家會帶著作品上門,向我表達要拍成哪樣的 風格哪樣的電影,然後我就去根據這些要求製作電影。我覺得這個工匠的工作方式很適合我。

除了是拍電影的人,我自己也是看電影的人,全世界不同國家地區的電影都看。因為我真的好喜歡好喜歡電影,是看不同電影長大的。所以我會這樣想,如果一部電影,我,又或者日本 觀眾都覺得好看,那麼全世界其他國家的觀眾都有機會接受吧。我有著這樣信念,所以才會一直堅持到現在。

那除了我之外,其實你也看到像是枝裕和導演、濱口龍介導演等,都在外國受到很高的評價,但我想大家的想法都是一樣的,我們拍電影不是要面向日本又或者是面向世界的去拍,不是這樣的。我們相信的是,是一定要拍自己想拍的電影,而如果這些電影拍出來後在全世界各地獲得認同或者評價,那只是一個結果,代表我們拍的這些日本電影可以走出日本市場,走到世界各地。所以,我們的目標其實從來不是要面向甚麼地區市場拍電影,而是要拍自己想拍的,只是那麼簡單的事情。

在電影創作的本土性與全球化之間,會如何作出平衡?

我自己也曾經在外國拍戲,有兩部電影是在法國完成的。當然語言是截然不同的,然而電影本身是另一種共通語言。所以哪裡拍戲、哪裡放映,其實對我來說沒有太大分別。當在外國拍戲的時候,有人會說覺得是要拍一部「國際」的電影,又或者覺得拍攝手法會不同——但其實沒有這回事,無論在哪裡拍都沒有甚麼不同,哪裡都一樣,只是演員說的語言不同、題材不同。其實所有電影都是一樣,包括荷里活電影也是。世界上所有電影現場都是一樣,演員、工作人員在那,大家面對這攝影機。所以我會覺得,本身電影就是國際的。

知道導演2005年開始教務工作,好奇你跟那些年輕的學生是如何相處?怎樣把你的創作理念傳承下去?

傳承這件事吧,我想日本電影界都沒有正式的考量要怎麼去做。可能因為在七十年代早期的時候,很多日本電影公司都有自己的拍攝場地,有自己的工作團隊與演員,在那些場地前輩會教後輩做事,所以外國人眼中可能就會覺得那是師徒。但其實在後期已經不再有這種制度,在日本要拍戲是要自己想辦法、找人幫。我自己也是這樣一路走來,也沒有前輩教我要怎麼樣做甚麼,所以師徒和傳承這種事幾乎是沒有的。 至於大學教書,我發現一件事蠻有趣的,通常如果我教學生電影通常這樣拍、應該那樣拍,那些遵守我的話去拍出來的作品,都是完全不好看的;反而那些完全不理會我,自己想怎麼拍就怎麼拍的學生,作品拍出來卻很有趣很好玩。但我覺得這樣才好,代表著他們將自己的identity和創作理念,用自己的方法去表達出來,我只不過是在旁邊為他們帶來一點微薄的影響。所以我現在還繼續在大學去教這些年輕人。

導演今年68歲,仍在不斷挑選新的題材新的類型新的拍法。 對於導演來說,不斷變化的理由是個人追求,抑或更傾向要體現某種電影精神?

我喜歡電影,也拍了許多電影,但我發現,我到現在位置也不 明白電影是怎麼一回事。電影是有許多可能性的,因此難以捕捉。有時以為好像能抓到它一點點,它又走開了——我和電影就一直就是這樣的關係。所以大概我會一直拍電影拍到死去吧。 我覺得導演基本上大抵是有兩種的,一種年齡到了某一個階 段,就會設好某一個主題,一路去追求自己想拍的事物;一種就算隨著年齡增長,都會對不同的題材有興趣、都會想拍。我想我是屬於後者那一種吧。

早前報道中透露導演有三部尚未曝光的新作,能否分別向影迷透露一下可公佈的消息與資料?

在法國拍攝的《Le Chemin du Serpent》剛好在去年完成了,相信不久後很快就會在法國與日本,又或者是全球各地上映。另外懸疑電影《Cloud クラウド》,其實也是在去年年尾完成了,目前也都完成了剪接工作。這次由香港回去後,我就會埋首處理電影音效的細節,電影最快4月就能夠跟大家見面。另外《A True Novel》,目前就未有更多消息。

短片《鈴異》也會在香港上映,那是怎麼樣的作品?

因為《鈴異》片長只有45分鐘,不長不短很難在影院上映,所以就放在串流平台做一個digital streaming。這是專為串流平台打造的驚慄片,所以當時製作人有一個好特別的要求,就是要把這部片拍得很怪異、很恐怖,要前所未有的,沒有人看過這樣的電影的。大家可以期待一下。