【小津安二郎誕生120年】 這些年來小津電影的蹤跡(電影篇)

2023-12-11

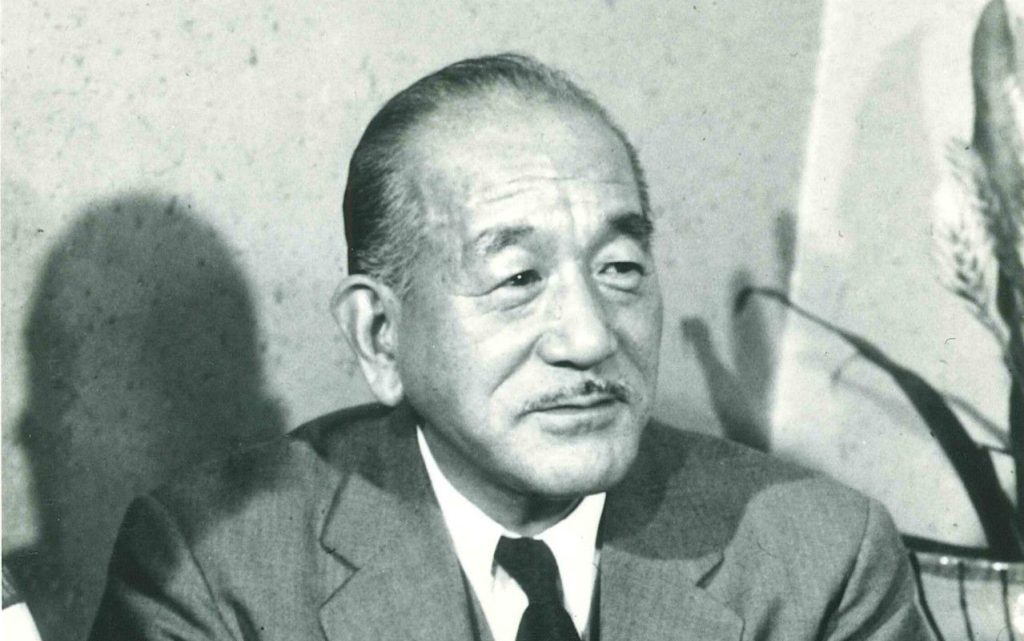

小津安二郎(1903年12月12日–1963年12月12日),自1920年代默片時期,到1930/40年代的黑白片時期,到最後1950年代以後的彩色時期,共拍了超過五十部電影。據德國名導兼超級小津迷雲溫達斯(Wim Wenders)在他的著作《溫德斯談電影情感創作&影像邏輯》中寫道,「小津的電影總是運用最簡約的資源,將一切用度減到最低,然後一次又一次講述著同樣簡單的故事,講述著同樣的人們,同一個城市–東京。」溫達斯在1980年代中親赴日本拍成記錄片《尋找小津》(Tokyo-Ga)從各種情景、物件及日常習慣深度體會現代日本的轉變和尋找小津安二郎的電影足跡。適逢今年12月是小津安二郎的誕生120年紀念兼逝世60年,當下,在所有創作群像中,小津安二郎是個甚麼形態?

text. 黃載言

【小津安二郎誕生120年】 這些年來小津電影的蹤跡(人物篇)

小津安二郎誕生120年

從酗酒到戰犯

曾經得到過老師助理工作的小津安二郎,那時期一直酗酒(《宗方姊妹》裡的酗酒姐夫是否他自身過去的一個投射?)……小津安二郎回到東京工作,他叔叔感到他對於電影的喜愛,便把他介紹給松竹株式會社的人並在1923年進入松竹映畫蒲田攝影所當攝影助理,到1927年升為導演。作為助理攝影師,他經常要搬運設備。在成為大久保忠素的導演助理後,不到一年,小津安二郎完成了他的第一部電影《懺悔之刃》,電影拍攝於1927年。他的早期作品以青春喜劇居多,但當年的日本從事電影業並不是很賺錢的工作,不少年輕電影人最終都失去了信心和熱情。

小津安二郎隨後被日本陸軍徵召。在第二次中日戰爭中,小津在中國戰場待了兩年…… 1939年退役回到日本。1943年再次入召被派往新加坡。二戰結束後,小津以戰犯身份遣返日本。戰後他的創作則主力「庶民劇 Shomin Geki」為題材,當中《晚春》和《東京物語》是他導演生涯的代表作。而小津式低視角仰視拍攝方式(榻榻米擺鏡)和長鏡頭的運用,後來為不少導演所仿效方式。

「無」的意象

美國編劇/導演/影評人Paul Schrader和美國作家Donald Richie,曾撰文有關禪對小津安二郎創作的影響,強調他的作品中所謂「無」的概念(『無』字也是小津墳墓上的墓誌銘)。從藝術角度來看,「無」是形式意義的虛空、聲音的寂靜,對傳統的日本藝術來說,虛空和寂靜是構圖/創作上的重要元素。日本插花藝術、俳句或日本傳統音樂的簡潔和規則,也是「無」的表現。Donald Richie指,小津安二郎很少直接從演員動作或對話裡作出「中斷」,總在對白後一秒鐘左右才作出停頓,這種「靜止」的調子也源自於「無」的原則。

以畫面表達舉例,在《東京物語》中,當父親(由小津愛將笠智眾 飾)的妻子在彌留之際,以一個他猛力又困難的吞嚥口水時的正面特寫鏡頭,緊隨是他們居住的尾道港的三個空鏡(Pillow Shot,下文再解釋)。父親的一下吞嚥告訴觀眾所有他們需要知道關於他內心的感受。小津安二郎並沒有讓鏡頭停在他身上,相反地,他讓情緒的重力浸淫畫面其中,通過空鏡給我們時間來做情緒上的回應,令這些畫面就成為觀眾當時情緒的容器,沒有透過切換畫面或表現其他活動來「禁止」我們情緒的反應。這些「過渡」,在敘事上或起不了任何連接或解釋的作用。

然而,小津對敘事點之間的空間極感興趣,就像日本插花師對樹枝之間的空間感一樣。「無」,是這些過渡鏡頭的指導原則。加上他一直被認為是最能傳達日本文化的電影人,不時會在電影中直接涉足禪宗佛教。他的電影讓人回想起傳統的日本藝術,如水墨畫、茶道、能劇、寺廟/園林建築等等,例如《晚春》中的場景涉及茶道、能劇及京都著名的禪宗花園龍安寺,沒有其他電影能包含如此多的傳統文化在其中。

就是那種角度才是平等

小津安二郎的鏡頭很少移動,即使動,也近乎難以察覺。例如在《晚春》,當紀子騎車去海灘時,小津安二郎讓紀子始終處於鏡頭正中心,有效地消除場景中任何運動感。在家庭環境拍攝時,攝影機會降低到地板三呎高度,以便與坐在榻榻米墊上的演員的視線水平匹配,也大致上佔畫面的一半。小津安二郎在拍攝演員的特寫鏡頭時,無論視線的邏輯位置如何,他們總是看著鏡頭說話。但這種擺鏡據小津安二郎說還有一個現實問題就是因為燈光需要,拍攝場地總是堆著大量線材,鏡頭放得低就不用顧慮地面的狀況。

長鏡頭也是小津安二郎的特色。在亞洲電影的領域裡,前有台灣名導侯孝賢(以遠距離拍攝、疏離觀察風格見稱),近有是枝裕和愛用長鏡拍攝,多少受到小津安二郎的影響。這些都直接影響新生代電影人的拍攝手法和想法,他們糅合小津、是枝裕和及侯孝賢的風格,再滲入一些變化,有力地呈現他們想要的畫面的表現,再定位長鏡頭的運用在亞洲電影的意義。

熱愛亞洲電影的研究者/影評人/Film Art一書作者David Bordwell稱這為「亞洲極簡主義」多用長鏡頭,並不全是電影美學或拍攝手法的考慮,更貼近是一種「電影生活經驗」的表現。近年也有不少外國導演被指有「小津味」,包括名田高梧、Kelly Reichardt、Debra Granik和Christopher Makoto Yogi等等。