好青年荼毒室 做好一個人,也做一個好人

2021-03-30

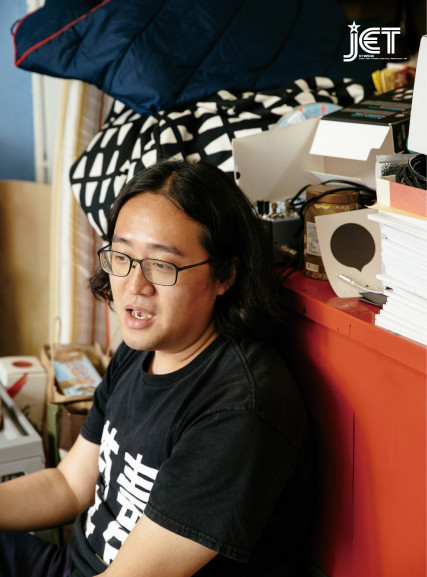

「這個說法可以再作討論,但我是這樣想的。」跟好青年荼毒室四位成員,包括鹽叔、豬文、阿泉和MK的對話裡,這是最常見的結尾句語。各人總是自動補充著先頭的發言者,添點生活例子、加點哲學論述,還有少不了大量時間不差分秒的好友式譏諷,成了這個文化團體特有的溝通模式。藍色牆身的單位是成員們的聚腳地,亦因為這兩年外頭的一片混沌,成了室友們的心安之所。

text.陳菁

photo.Bowy Chan

緊追後頭的為甚麼

「繼續工作為了甚麼?」、「我們所追求的自由,其實長甚麼模樣?」、「努力賺錢有何意義?」這兩年,無論耳邊還是心內,大部分人都充斥著十萬個為甚麼。類似的問題連繫著生活和哲學,MK認為於過往同樣存在,近年不過出現得頻密了、更針對性了:「就像是德國哲學家海德格(Martin Heidegger)的錘子論述,錘子在日常中每天都恰如其分地把工作完成,直至有天無法如常打釘,才會被認真細看為何壞掉,就是不出事、不反思。」

但他又笑著舉例,假如唸的是國際學校,也沒在意社會世情,極致的抽離而價值觀不受衝突下,確是可以做到軀體在香港,而世界不在香港。大概沒有人不渴望月月去旅行、日日食好西,鹽叔形容如同性格,每人的門檻以及耐力都不盡相同,從社會中接收的壓迫感也不同。大多人可能在近兩年才特別多思考,十年前還在享受歲月靜好,同樣地,現在仍有人對苦難視若無睹:「哲學有公共和私人面向,當下就是哲學走入生命的好時機,因為公共和私人緊扣,社會走向影響著個人的安身立命:選科、買樓、生孩子、移民,都顯示為問號。社會有問題,因而鼓勵後設的思考,這就是哲學。」當下的答問環節,由時代擔任主持,一連串步步進逼。有別於過往個人的心裡默想,這下子不到我們不仰首回應。

讓迷茫者聚首

大家都迷茫,包括一眾室友。成員把一眾支持者及觀眾稱呼為「室友」,都是憑藉無法解答的問題,而叩門而至的朋友。室主和室友這段關係沒有高低之分,也不介意形容為圍爐取暖。芸芸室友中,阿泉特別記得一位六十多歲的女士,工作了許多年,社會要她有的都有了,生活卻不但空虛,腦中還充斥一連串的人生問題。但放眼身邊的也許滿是晨早落公園耍太極,接著前往飲早茶的長者群,圈子內沒有任何一位志同道合的,能聊聊哲學、討論人生,一起解繩結。

只要成為同樣在哲學中尋求解答的室友,就能一天光哂嗎?豬文承認,這是幾乎不可能的情節:「說完就立馬發光,兼清楚一切嗎?不會的;人生有因此而安定了嗎?不肯定。荼毒室的意義是起碼讓你找到人一起聊天,一起思考,也是幫助的一種。」無法找到解答,因為困惑不一定是哲學問題,大多只是心中有目標,不過欠缺勇氣之故。自反而縮,雖千萬人吾往矣,反思過往有否被無聊事而耽誤人生,是多麼需要勇氣呢。

在少時他亦同樣充滿不解,人生的意義、死亡的面貌他都好奇,也試過突然買本尼采的中譯本。但當時苦無門路,加上哲學的門檻不低,疑問一直都存在,只是如同一般人,翌日忙著上班、上學,未有深究的閒暇。直至高中遇到好老師,大學升讀哲學系,才知道過往營繞的問題,名為哲學。面對真切地迷茫的室友,偶然亦不懂安慰,但更多的是自覺已走出霧霾,並感到實在的幸福:「我很明確知道自己想做甚麼,就是荼毒室,它慢慢成了生活重心,是我最想做的事。有次直播,有室友說喜歡我們的理由,是發現原來無無聊就可以過一天。我們如常地食煙飲酒,想必YouTube界或文化界可能沒人如此。」文化團體開直播,邊討論哲學,邊講粗口很奇怪嗎?根據「可見性」(Visibility)的論述,一件事正常與否,取決於被看見與否。多做了,就毫不奇怪。

文青的另一形態

另一個責任,豬文連說出口也因怕得罪人而支吾,成員們立馬失笑,知道他要提及荼毒室口號:「嚴打學棍,杜絕文青」。文青一詞,發展至今亦無法說準是褒是貶,但也許會一秒冒出個畫面:套上闊袍大袖、背著麻質tote bag,周末不是在深水埗,便是在中上環以至堅尼地城一帶出沒。文青不限於特定團體或個體,鹽叔指這是超出文化界的現象,是整體文化現象,甚至是社會現象:「他們都穿著阿泉會穿的衣物(當天是淺棕色麻質上衣,有點唐裝感);買書不是閱讀的,只是為了營造氣質;去展覽,內容看十五分鐘,找位置拍攝花半小時。未必不好,但可以更好。」接觸文化也可以很帥,同時認真對待和討論。保持文章、直播和節目的質素,平易近人,又不失學術嚴謹程度,就是團隊做好自己的方法,他們眼中的文青,該當如此。

在接觸荼毒室前,不少人都承認曾經厭惡哲學,也對討論哲學的人反感:拋出一堆艱澀的術語,聽不懂,對方就自命不凡地叫你多讀點書。唸哲學的人,豬文發現不時都有個共同傾向:嫌棄人家對哲學的抗拒,但自己又未必認識得夠深,間接令人錯過哲學的樂趣和快感。同一情景,阿泉則以足球去比喻:「地方的文化貧窮會限制想像,你不曾知道踢足球多麼有趣,小孩都在踢西瓜波,自從看了歐國盃跟英超才開拓新世界!我們不是歐國盃,甚至不是港隊,但起碼在西瓜波球賽旁開多個場,人人也真的落場踢。」

哲學是公共的事

假設這兩年荼毒室沒有冒起,大概仍是一班哲學系生圍威喂,單純地因學術而走在一起,可以閒話家常,也不一定要經常探討政治哲學的種種理論。可是出得嚟行,預咗要還,因為公平,豬文自覺背後有責任:「源於這個時代,多了人喜歡思考、喜歡我們,我們受益於時代,就應該要為時代貢獻。這是公平的概念,假如有天我們不想再說貼地事、不再說政治哲學,只說最離地的形上學、知識論,這樣可以嗎?我們因社會受益,所以不可以,責任源自於此。」如同傳媒,他沒點名,有的因社會事件爆紅,後來卻變成一片死寂,稍為敏感的都避而不談,確是不妥,於是他不時套用作為自省。

公共責任,意即在領域裡的、公民的、社會的共同責任,在面對社會問題,就應超出私民的身分,共同思考及承擔。那跟一個討論哲學的團體有何關係?鹽叔嘗試延伸傳媒的概念,某人出於私人理由辦報,但只要進入了公共領域,就會在時空交錯下突然背負了個責任,在社會中扮演了某個角色。如果突然賣盤,甚至賣給立場相反的對家,都似乎不是說做就做的自由。對於一言一行,MK亦會更為謹慎:「對著室友,在思考個人論點的同時,也會多走一步,搜索有機會遺漏了的想法,會否無視或壓迫了某些人。」雖則非傳媒、非辦報,卻的確透過網絡及節目等留下痕跡,擦著邊際地,也沾了點公共責任的粉末。

窮則獨善其身

言論自由、新聞自由、集會自由,還剩下多少大家都心知肚明,成員卻堅信,我們還可以享有思想自由。就像諸子百家誕生之際,往往是動盪之時,願意思考和討論的人也愈多。關於亂世中做人的學說,沙特有沙特的想法,莊子有莊子的學說,每派的都能指出一二。阿泉認為把思想自由視為內在修為,是個人範圍內能做,而且效果最大的事:「如何在亂世中安身立命,我們可以做的可能很少。只要保持思想自由,就可以在亂世中安放自己,立得住腳。」關於亂世的提點,成員們一致認為蘊含最大力量的,是出自孟子的「達則兼善天下,窮則獨善其身」。當中的獨善其身並非採用現代的詮釋,並不指境況欠佳就不問世事,做隻自私港豬,而是自強不息,整頓並改進自己的修為,做好一個人。

好,是否等於善呢?同樣的行為,有人被視為偽善,有人被當作左膠,何謂好人,多想有本定期更新改版的說明書,供人參照。魑魅魍魎狂舞的日常,怎樣做一個人、怎樣過生活,緊守心中所謂的好,鹽叔就當作是為心靈注入高劑量的穩定劑:「好和善相關,而好不止於善。在壞時代裡做一個道德價值上的好人,可能是一種寄託。可以學好一門手藝、寫好音樂、畫好畫,道德關係雖不大,但起碼沒有被時代控制,覺得一切玩完,要頹喪耍廢。」

除了孟子論說,他亦推薦著作The Power of the Powerless,誕生於捷克的政治高壓年代,出自參與天鵝絨革命的當地作家兼思想家哈維爾(Vaclav Havel)。布拉格之春的全面黑暗,要到廿一年後的天鵝絨革命才重見光明。「當中不但有哲學基礎,還提到普通人在暴政裡該如何自處。有個字詞叫Living in truth,有人譯為活在真相中,我覺得更好的翻譯版本,是做個光明磊落的人。做一件事、說一句話都要對得住自己。口號不支持,我就不掛,證明我不是任你擺佈。如果有位走,你就走盡佢。」假若只抬頭乾等,上方可能只會傳來更濃烈的黑暗,各人做好自己,讓身上發光多一點點,暗極都有個譜。■