相對論與搖擺舞 梁雍婷 周漢寧

2025-07-21

電影《聲光伴我飛》,講述了擁有鋼琴才華的主角1900在一艘船出生,到長大成人都從來沒有下過船。有一次,他決定踏上陌生的陸地,但當他站在甲板上卻感到害怕,畏懼於陸地生活的無限抉擇,世界無數的琴鍵,令人難以承受。多元宇宙理論下,我們也是1900,面對宇宙有千千萬萬個自我,有人擁抱有人懷疑有人畏懼。由梁雍婷和周漢寧重新演繹的劇作《靜止的宇宙在閃爍》(原名:Constellations),兩人在不同宇宙跳躍,一個宇宙間量度,一個太陽下跳舞,在Nick Payne的詩意中探索了愛情裡自由意志與確定論的邊界。

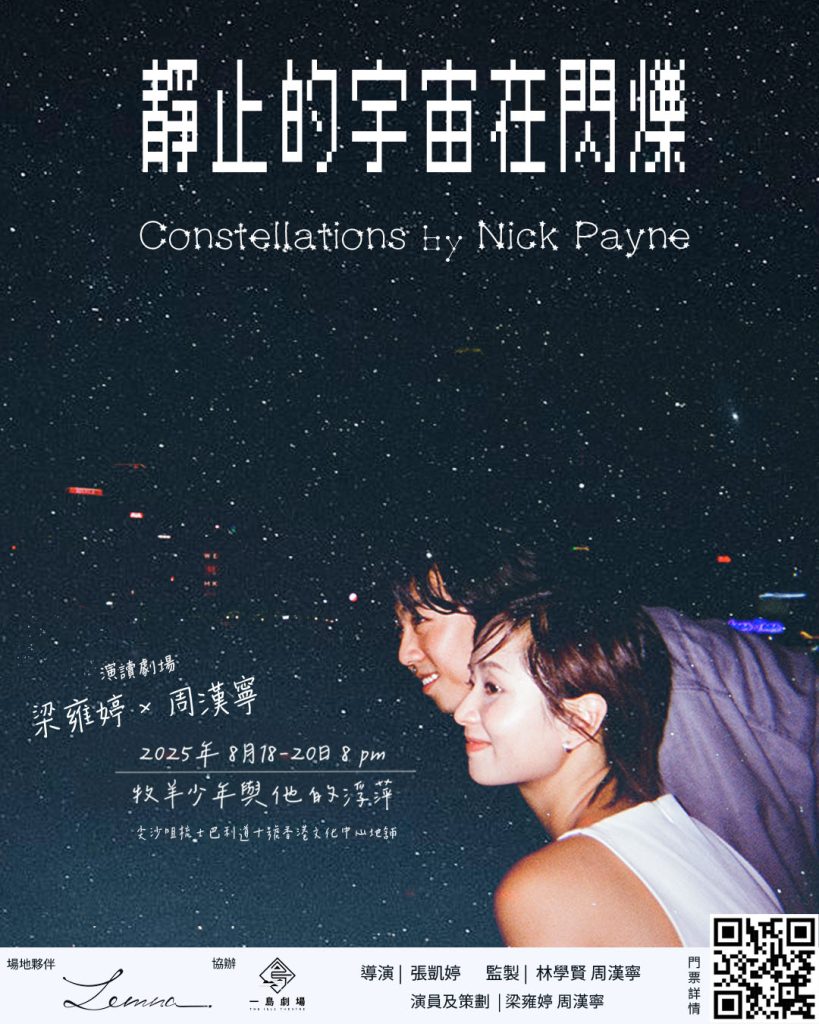

演讀劇場作品《靜止的宇宙在閃爍》

日期:2025年8月18至20日

時間:晚上8:00

地點:牧羊少年與他的浮萍(尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心地舖)

text yui

photo Oiyan Chan

hair Oscar Ngan (on Rachel)、Anthony Wong(on Henick)

makeup Kyo Lee (on Henick)

wardrobe Sandro、Charles & Keith (on Rachel)

venue Lemna of the Alchemist 牧羊少年與他的浮萍

一腳踢製作舞台作品,好玩多抑或辛苦多?

Rachel:整體而言是好玩的。這次與周漢寧透過讀劇劇場嘗試不同崗位的經歷,確實是一次有趣的冒險。其實這次的起源來自兩年前一次酒吧閒聊,那段時間剛好較少演出機會,在我們討論工作的時候,他突然提議:「既然這麼想演戲,不如我們現在就在酒吧一起讀劇本吧。」如此,便萌生了一同製作劇場演出的念頭。後來機緣巧合下認識了Becca(導演張凱婷)和Issac(監製林學賢),共同創作了這次的作品。最初我們嘗試閱讀不同劇本,Becca為我們提供了多個劇本選擇,最終我和周漢寧都對《Constellations》這個劇本產生強烈共鳴。

為何選擇Nick Payne《Constellations》,哪些東西吸引了你們?

Henick:首先這是一個適合男女雙主角的劇本,其二是我們比較喜歡這個劇本以知性角度去切入一段關係,探討人與選擇的主題。因此讀了眾多劇本後,我們最終選擇這個作品。其中關於「選擇」的探討特別具有親切感,我們作為演員也常常討論「選擇」,譬如說是如何透過不同選擇來呈現不同演出效果。

Rachel:這個劇本以多重宇宙為框架,每次主角Marianne和Roland相遇時,都會衍生出不同時空版本。基於他們每一場每一個不同的選擇,下一個宇宙會發展出不同的可能性。這也是劇本最有趣之處, 作為演員我們需要在Marianne和Roland不同的宇宙間跳躍轉換,同時保持連貫性——而觀眾可以猜測,到底是哪一個宇宙他們,導致最終結局。

你們各自如何看待主角Marianne與Roland?

Rachel:Marianne是位宇宙學家,而我本身對宇宙學和物理學是一竅不通的。為了理解角色在講某些相關的對白,如談論量子力學、物理學、廣義狹義相對論等專業內容時的狀態,我必須對深入研究這些知識,透過理解她的工作去理解這個人物,因為她研究的宇宙大爆炸理論與故事結構密切相關。

Henick:記得那次晚上10點多開會安排了要做資料搜集,梁雍婷第二天早上就已經讀完一本200多頁的書,也不知道她是不是一整晚都沒睡。

Rachel:我有睡覺的!我覺得這次合作,我確實給了許多周漢寧壓力,因為我是個急性子的人,而他更擅長處理細節的工作。

Henick:我飾演的養蜂人角色雖然也有理論基礎,但更側重實際操作,譬如說是如何管理蜂舍。其實關於角色的職業設定,劇作家在訪談中提過,他認為養蜂人和宇宙學家的共通點在於他們都是獨立工作者,但從事的事業都與更宏大的格局相關。Marianne通過研究數據來理解世界的誕生,而Roland則透過管理整個蜂巢來體現這種連結。

Rachel:我原本對科學毫無興趣。但在研究物理學時,發現一個有趣觀點:物理學中的對稱性並非古希臘美學追求的完全對稱,而是近乎完美的對稱。這讓我想起劇本主題,我們總在尋找完美伴侶,但世界上真的存在完美嗎?物理學告訴我們,所謂對稱其實都是近乎對稱。

Henick:蜜蜂有一套很厲害的系統,科學家發現牠們通過一種「搖擺舞」來標示食物方位。牠們會向著一個方向一直搖擺搖擺兜個圈、再搖擺搖擺兜個圈,不斷去畫一個「8」字,然後那個方向就會跟太陽的角度形成一個對角,定位食物的位置。在這個過程中,蜜蜂甚至會計算風速和太陽位置來調整舞蹈。當蜜蜂能夠用舞蹈或者物理行為去準確的溝通,相對於劇本中那些不斷被誤解的對白,讓我聯想到有時身體語言比口頭表達更能準確傳達信息。

劇名為何譯成「靜止的宇宙在閃爍」?

Henick:這個譯名呼應了我們仰望夜空時的體驗,雖然是一片黑,但其實有無數的星星在閃爍中。我覺得作家透過這個劇,正邀請觀眾去看我們平常看不見的事物,就像多重宇宙中那些我們無法親身經歷的可能性。透過劇場演出,我們能將所有可能性同步呈現,激發觀眾思考:「如果係咁呢?」或者「如果唔係咁呢?」

故事的「選擇」命題也呼應著你們在演員常討論的「選擇」?

Rachel:以我參與影視拍攝的經驗為例,每個演員對角色都有獨特理解。角色從劇本到銀幕的呈現過程,其實是演員基於自身特質做出選擇的結果。就像我在《白日之下》飾演的小鈴,必須理解她看待院舍的特殊視角,這些選擇決定了角色後續發展的獨特性。

Henick:這不僅關乎角色行為設定,更涉及演員之間、演員與導演之間的共同決定,是一個集體創作的過程。

相信愛情有「命中注定」?

Henick::一半一半。緣分讓你們相遇,這是命中注定的部分;但如何經營關係則是可控的選擇。面對困難時選擇分開或繼續,這些都是我們能掌控的。

Rachel:我完全不相信。我認為喜歡就要爭取,即使不是所謂的「命中注定」也要嘗試。我就是一個喜歡打破宿命的人。

無限的選擇、無限的可能性,你對這種多重宇宙概念有哪些感受?

Henick:我不太喜歡「世界上有無數個版本的我」這個概念,感覺像是要與他人共享身份認同。

Rachel:我反而很喜歡。這提醒我無論其他宇宙的自己如何,當下的我才是最重要的。無限可能性不會讓我感到負擔,反而帶來積極意義。 正因為知道人生有無數可能,面對逆境時更不該放棄,永遠會有更好的可能性。