畫筆決戰推土機 PEN SO

2020-08-11

前陣子一枚黑白照在網上成為熱話,建築風格是英國文藝復興式的手法,整體氣圍無疑是倫敦街頭,行人路上卻是一張張的華人面孔。建築其實是座落於畢打街與德輔道交界的舊郵政總局,於一九七六年拆卸,而插畫家Pen So便把這美好的昔日地標以黑白繪畫:「每次看舊照都感到難過,這些建築其實可以保留,但因商業價值高而迫著發展,我卻是想由內至外保育的人。」

text.陳菁

photo.Bowy Chan

和新發展角力

Pen So成長於葵芳,那時的葵芳是新市鎮,他的戀舊細胞也許萌芽於祖父母的家。二人住在佐敦的舊唐樓,小時探望難免因拾級而上而抱怨,以為理所當然的登山級體驗,某天發現原來會消失。長大後他的畫筆下幾乎都是充滿建築的景物,尤其熱衷到油尖旺、大角咀、土瓜灣取材。有一次在新填地街遇上一棟舊建築,是粉紅色外牆的弧形唐樓,美得很,於是決定作畫。數月後卻換上一片墨綠,他事前對清拆毫不知情:「那刻才知道要鬥快,畫畫不會趕上發展速度,後來我得到一個指標,只要窗邊沒人在曬衣服,就知道準備要收樓。」香港大部分的舊建築物都集中在中心地帶,拆卸和興建的影象,每天以走馬燈的速度頻繁地上映著。

自從有了意識,他都慣性拍攝合眼緣的建築。所選的景物雖然隨心,但往往偏好非地標、非熱門的類型,他總愛捕捉小人物、小事。「世界那麼多人,不是人人都當主角,不是主角便不用留意嗎?我看電視劇會留意茄呢啡,一棟大樓我會注視那幼細的裂縫,它背後擁有一個故事。」建築物中他尤其愛舊式鐵框窗,每個的形態總有點差異,他畫起來心情份外舒爽,而新式的鋁窗和玻璃沉悶非常,一式一樣得他隨手畫個方形便算。

完整地戀舊

戀舊情懷不是這幾年在他體內冒起的事,小時會跟父親一起看許氏兄弟的作品,迷上《半斤八兩》,可惜在同班同學裡找不著知音。螢幕上的小人物性格,還有那洋溢親切感的港式市儈和斤斤計較,可以叫他樂上半天。電視撈飯的日子,還少不了於早上卡通片時段後,以及《都市閒情》後播放的粵語長片,他一律不放過:「很早就意識到舊物比較適合自己,黑白予人的第一印象便是舊,港漫也是黑白色的,於是便朝這色系畫起來。」

因為常畫舊建築,他總是在黑白照中尋寶,也思考保育和發展間的平衡點。他曾看過一個探討各地保育文化的節目,以東京及倫敦為對比。東京原宿區是潮流重地,但中心點卻有座明治神宮,體現了日本人對保育的執著。倫敦同樣重視舊建築,但偏向保留外觀並改變建築用途。近年,香港不少保育項目均採用倫敦式手法,上環元創方、大館、茂蘿街7號(前稱動漫基地)皆可作例,但Pen So還是偏向內外一致的保育態度:「我喜歡原汁原味,我曾幻想香港有個以老香港為題的主題樂園,表演人員都穿上懷舊衣衫,扮演著以往的職業。住的酒店是七層大廈的模樣,要使用公共廁所,樓下有人拋飛機欖。既然這社會往發展前進,我便是追求百份百保育的人。」

唸包裝設計出身的他,早已理解設計的意義在於為人解決問題,現在作品獲得關注,他更在意自己的社會責任,每一筆都要考慮觀眾會得到何物。他記得Supreme在2007年推出紙袋,大家再次展示fashion嘢識條鐵的姿態。事實上,紙袋是因應紐約街頭禁酒而設計的,底部更有對警員不滿的字眼。而無印良品常強調推廣簡約的優質生活,甚至以沒有標籤作為隱性標籤,他笑言這是消費主義的手段,但又的確展示到鮮明想法:「很多設計貌似很商業,但堅持背後理念是我做設計的命題,我深信想法大於技法。」而繪畫出昔日的香港會大廈和三角碼頭等昔日舊建築,也是被他確立了的社會責任之一,灌輸保育,可以有很多種形態。

閱讀體驗之執著

《香港災難》和《禁靈書》是Pen So以個人名義推出的作品,前者以第一身視覺紀錄香港發生災難的場景,包裝是一本記事簿,裡面附有小紙條等,而後者則是被詛咒的書,內有亡靈,內附的信件、符,或是網上資料都有助解謎。《香港災難》是比賽中的獲獎作品,自然獲得出版社的注目,但因為紙質和加插紙條的指引較為複雜,始於報價至後來的製作都困難重重。於是到了《禁靈書》,他在放下畫筆後也成為工廠工人,把紙條放在理想位置、負責包裝入袋,也跟進印刷事宜,「我對紙本很執著,每次都跟印刷成本打仗。現在為資訊而看書的人減少了,更多是為了享受閱讀,人家期待著精品書,我不想用普通粉紙交貨。」

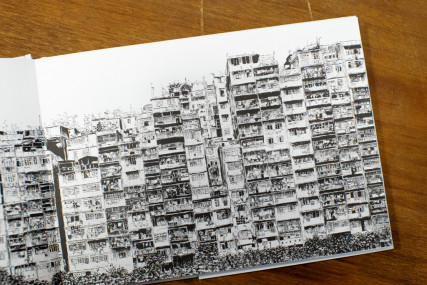

他自認在紙本上是麻煩友,和余兒一起推出《九龍城寨:場景故事畫集》,曾經存在外界難以察覺的瑕疵,也決定重新印刷。為《阮大勇的影畫藝術》當策劃,普遍的印刷成本約佔整體成本的三至四成,為求力臻完美,他不介意提高至五至七成。《香港災難》是他的首本作品,原本預計售價約為一百元,後來因成本而定價為一百八十元,但最後沒讀者說太貴。售價這回事,似乎讀者們都沒想像中苛刻,只要你物有所值。以往一本漫畫不過二十多塊,門小雷的畫冊賣二百多元還是秒速售罄。Pen So認為,市面的軟件為對漫畫有興趣的人提供初體驗,體驗後便輕易認同售價合理:「畫家畫一格花幾小時,讀者不過看幾秒。以前他們覺得漫畫是次文化,賣十元八塊很合理,現在大家都重視了,甚至有人視為藝術品,就不再討論有多厚、有多少頁。」

近年漸被看見,除了獲邀出席法國安古蘭國際漫畫節,他早前曾跟法國出版社洽談合作機會。對方把紙上的香港景物看了一遍,建議他多畫點有國際視野的內容,於是他開始思考把畫筆跳出這城市的需要性。直至去年他和其他香港畫家獲邀到比利時畫廊參展,香港二字意料之外地成為焦點。「香港不再純粹地因歷史背景而被認知,他們覺得香港人很堅強,也不因為我畫的是香港景物、是城寨而沒興趣。香港的價值不同了,身處香港的我,這刻更加要以第一身紀錄香港。」