-

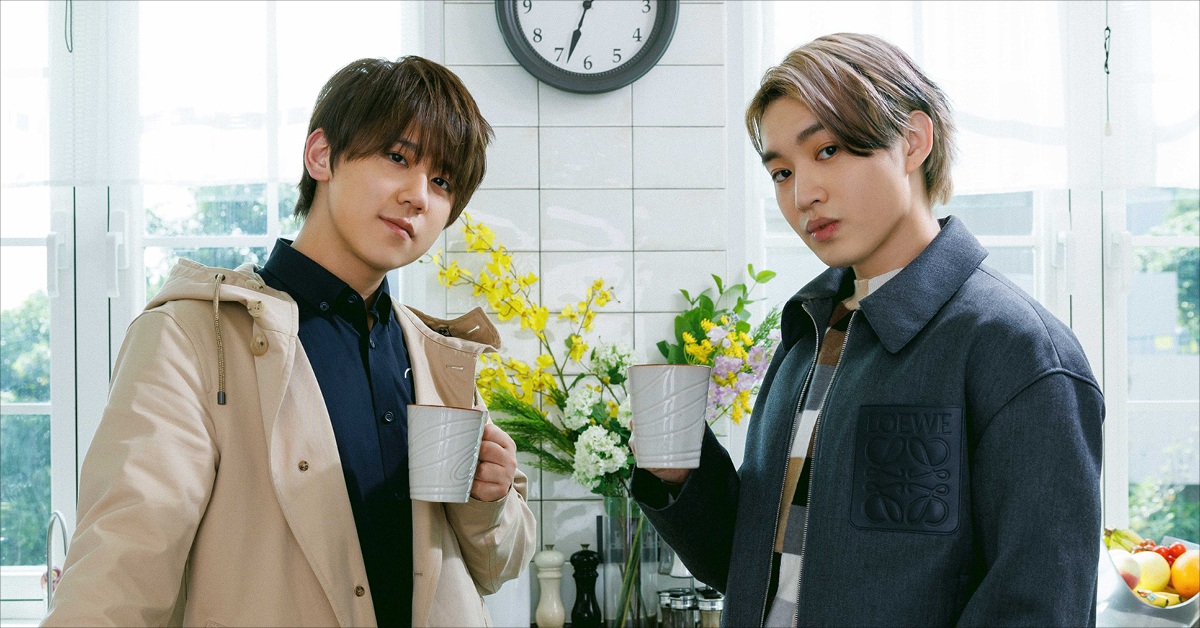

有些相遇,始於音樂,陷於默契,終於恰逢其時的舞台。由叱咤903主辦的《拉闊音樂會 <3 少於三 MC 張天賦 x CONSTANCE x Gareth.T》,將於5月16日在亞博啟幕,以「Gen Z情歌」為線,串聯起三個陌生又相似的音樂靈魂——Constance 康堤欣賞Gareth.T,卻坦言彼此不算熟悉,MC亦笑稱和其他藝人往來不多。但正是這份 「初見般」 的距離感,讓三人合作更添新鮮感:一個渴望藉舞台拉近距離,一個期待解鎖前輩的專業技巧,一個惦記著一場簡單的伙伴聚餐。 他們對愛情亦各有體悟 —— 或看淡形式的自由,或珍視未知的美好,或銘記成長中的遺憾⋯⋯如此風格迥異的三人,將一同詮釋暗戀、曖昧、相守與告別等情感瞬間,分享各自通透、浪漫又真實的愛情觀,唱響年輕人愛情裡的各式 situationship。這場「少於三」的新鮮合作,究竟藏著多少驚喜?不妨循著專訪,提前感受這場情歌盛宴的細膩與溫熱。 Interview.Nic WongText.Leon Lee Photo.hoyinHair:Keith Wo @Keithwo(CONSTANCE)、Cliff Chan @ myös @myos_cliffchan @myos.hair (MC)、 Ian Tsoi @i.ian_hair(Gareth.T)Makeup:Heisan Hung @heisanhung(CONSTANCE)、Circle Chong @circlexoo (MC)、Kidd Sun @kiddsph(Gareth.T)Styling:Hilary Tsui(CONSTANCE)、Cheri Lee @cheriii.l(Gareth.T)Wardrobe:@loewe @sacai(MC) 三位對拉闊音樂會的整體感受是怎樣的? MC:我覺得拉闊最特別的點在於,通常是幾個不同風格的單位合作演出,和自己獨立表演完全不一樣,多了「一起玩」的概念,還能有機會唱不是自己的歌,傳遞不一樣的訊息,是很難得的體驗。 Constance:我之前看過很多歌手在拉闊合作,覺得這是個很特別的騷 —— 不同風格的歌手湊在一起,總能碰撞出意想不到的火花,很有看點。 Gareth.T:我上次看拉闊還是林家謙、姜濤、Tyson和Jer那一場,印象裡它就是不同風格歌手聯手的舞台,能看到多元音樂的融合,很新鮮。 最深刻的一個拉闊音樂會畫面是甚麼? MC:我記得有次拉闊要和女團Lolly Talk一起跳舞,那個體驗還蠻特別的,和平時自己的表演節奏完全不同。 Constance:我腦海裡的畫面更偏向前輩歌手的合作 —— 大概是90年代或2000年左右,家裡的前輩歌手和他們同輩的歌手一起表演,那種老派的音樂氛圍讓我印象很深。 Gareth.T:暫時沒有特別具象的拉闊畫面,反而更期待這次和兩位合作的現場體驗。 這次拉闊音樂會和個人表演相比,有甚麼不同的感受或期望? MC:最大的不同是不用一個人撐完整個舞台,沒那麼累,能適當休息。而且和其他單位合作,「玩音樂」的感覺更強烈,不是單純的「完成表演」,很享受這種互動。 Gareth.T:我最期待的是能多和朋友一起在舞台上互動,之前個人表演都是自己應對所有環節,這次和 MC、Constance 合作,應該會有更多新穎的呈現,很期待這種群體合作的氛圍。 Constance這次要負責三分之一的表演內容,相比之前在《華納Family》的短暫亮相,有甚麼特別準備嗎? Constance:MC和Gareth的歌我都有聽,他們的風格和我自己的很不一樣。這次準備嘗試用自己的演繹方式去詮釋他們的作品,站在自己的角度去理解這些歌,相信會帶來不一樣的感覺。 《華納Family》演唱會之後,平日私下有否jam歌或聊音樂相關的話題嗎? MC:其實我們平時很少聊天,但因為這次拉闊的促成,多了很多認識彼此的機會。之前學校巡演的時候,我們甚至在廁所裡討論過怎麼上音、怎麼唱高音,還蠻有趣的。 Gareth.T:我私下和女生比較熟,和另外兩位之前不算太熟,上一次見面也沒怎麼聊音樂相關的內容。不過我覺得到了現場,大家應該會慢慢熟悉起來。 Constance:我很欣賞Gareth,但我們確實不太熟,之前見面也沒深入聊過音樂,希望這次演出能讓我們有更多音樂上的交流。 今次拉闊會唱出屬於Gen Z的大量情歌,也會涵蓋不同面向的愛情觀,你們覺得哪首歌最貼合自己的愛情觀? MC:我很喜歡蘇永康的〈婚誡〉,這首歌的核心是「結婚戒指其實沒甚麼用,真的喜歡對方,有沒有承諾都不重要」,這和我的愛情觀很契合,不用被形式束縛。 Constance:我最近常聽Chappell Roan的〈Kaleidoscope〉,這首歌把愛情比喻作萬花筒 —— 你永遠不知道它會呈現出甚麼樣子,但無論從哪個角度看都很美,這就是我對愛情的看法,充滿未知卻依舊美好。 Gareth.T:暫時沒有特別想補充的,可能還沒遇到完全契合的那首歌吧。 在暗戀、曖昧、相戀、甜蜜、失戀這些感情時刻裡,哪一個是你們最難忘的? MC:最難忘的是追求一個女生的時候。當時在加拿大讀書,想買芒果班戟送給她,來回坐車要一個多小時,結果到了之後發現沒帶夠回程車錢,最後徒步走了一個多小時回學校,天氣還特別冷,這段經歷印象太深刻了。 Gareth.T:不算特別驚心動魄,但我一直沒忘記。有年暑假,我和一個女生度過了整整一個假期,還見了她媽媽,結果暑假結束後我問她我們的關係,她說「只是朋友」。現在想起來,覺得當時自己很幼稚,明明有很多機會卻沒把握,但也算是一段成長吧,後來寫過一首歌紀念,不過已經刪掉了,大家聽不到啦。 Constance:最難忘的是一次和平分手的經歷。當時我們雙方都覺得應該分開,就約在一間餐廳聊天,那天我們又笑又哭,像好朋友一樣坦誠溝通,氛圍很美好。結束後男生想送我回家,我拒絕了,一個人半夜在街上走了很久,邊走邊哭,那種複雜的情緒一直記到現在。 最希望透過今次拉闊舞台實現的事? MC:我想和另外兩位熟一點!我私底下和其他歌手不算經常來往,希望通過這次演出拉近彼此的距離,以後能有更多音樂上的互動和交流。 Constance:我希望能從他們身上學到東西,無論是歌唱技巧、寫歌思路,還是舞台走位這類專業細節,他們都比我有經驗,很期待能在合作中收穫成長。 Gareth.T:我的願望很簡單,就是想和他們一起吃頓飯,最好是麥當勞!當然火鍋也可以,但還是更想吃麥當勞,希望演出結束後能實現。

有些相遇,始於音樂,陷於默契,終於恰逢其時的舞台。由叱咤903主辦的《拉闊音樂會 <3 少於三 MC 張天賦 x CONSTANCE x Gareth.T》,將於5月16日在亞博啟幕,以「Gen Z情歌」為線,串聯起三個陌生又相似的音樂靈魂——Constance 康堤欣賞Gareth.T,卻坦言彼此不算熟悉,MC亦笑稱和其他藝人往來不多。但正是這份 「初見般」 的距離感,讓三人合作更添新鮮感:一個渴望藉舞台拉近距離,一個期待解鎖前輩的專業技巧,一個惦記著一場簡單的伙伴聚餐。 他們對愛情亦各有體悟 —— 或看淡形式的自由,或珍視未知的美好,或銘記成長中的遺憾⋯⋯如此風格迥異的三人,將一同詮釋暗戀、曖昧、相守與告別等情感瞬間,分享各自通透、浪漫又真實的愛情觀,唱響年輕人愛情裡的各式 situationship。這場「少於三」的新鮮合作,究竟藏著多少驚喜?不妨循著專訪,提前感受這場情歌盛宴的細膩與溫熱。 Interview.Nic WongText.Leon Lee Photo.hoyinHair:Keith Wo @Keithwo(CONSTANCE)、Cliff Chan @ myös @myos_cliffchan @myos.hair (MC)、 Ian Tsoi @i.ian_hair(Gareth.T)Makeup:Heisan Hung @heisanhung(CONSTANCE)、Circle Chong @circlexoo (MC)、Kidd Sun @kiddsph(Gareth.T)Styling:Hilary Tsui(CONSTANCE)、Cheri Lee @cheriii.l(Gareth.T)Wardrobe:@loewe @sacai(MC) 三位對拉闊音樂會的整體感受是怎樣的? MC:我覺得拉闊最特別的點在於,通常是幾個不同風格的單位合作演出,和自己獨立表演完全不一樣,多了「一起玩」的概念,還能有機會唱不是自己的歌,傳遞不一樣的訊息,是很難得的體驗。 Constance:我之前看過很多歌手在拉闊合作,覺得這是個很特別的騷 —— 不同風格的歌手湊在一起,總能碰撞出意想不到的火花,很有看點。 Gareth.T:我上次看拉闊還是林家謙、姜濤、Tyson和Jer那一場,印象裡它就是不同風格歌手聯手的舞台,能看到多元音樂的融合,很新鮮。 最深刻的一個拉闊音樂會畫面是甚麼? MC:我記得有次拉闊要和女團Lolly Talk一起跳舞,那個體驗還蠻特別的,和平時自己的表演節奏完全不同。 Constance:我腦海裡的畫面更偏向前輩歌手的合作 —— 大概是90年代或2000年左右,家裡的前輩歌手和他們同輩的歌手一起表演,那種老派的音樂氛圍讓我印象很深。 Gareth.T:暫時沒有特別具象的拉闊畫面,反而更期待這次和兩位合作的現場體驗。 這次拉闊音樂會和個人表演相比,有甚麼不同的感受或期望? MC:最大的不同是不用一個人撐完整個舞台,沒那麼累,能適當休息。而且和其他單位合作,「玩音樂」的感覺更強烈,不是單純的「完成表演」,很享受這種互動。 Gareth.T:我最期待的是能多和朋友一起在舞台上互動,之前個人表演都是自己應對所有環節,這次和 MC、Constance 合作,應該會有更多新穎的呈現,很期待這種群體合作的氛圍。 Constance這次要負責三分之一的表演內容,相比之前在《華納Family》的短暫亮相,有甚麼特別準備嗎? Constance:MC和Gareth的歌我都有聽,他們的風格和我自己的很不一樣。這次準備嘗試用自己的演繹方式去詮釋他們的作品,站在自己的角度去理解這些歌,相信會帶來不一樣的感覺。 《華納Family》演唱會之後,平日私下有否jam歌或聊音樂相關的話題嗎? MC:其實我們平時很少聊天,但因為這次拉闊的促成,多了很多認識彼此的機會。之前學校巡演的時候,我們甚至在廁所裡討論過怎麼上音、怎麼唱高音,還蠻有趣的。 Gareth.T:我私下和女生比較熟,和另外兩位之前不算太熟,上一次見面也沒怎麼聊音樂相關的內容。不過我覺得到了現場,大家應該會慢慢熟悉起來。 Constance:我很欣賞Gareth,但我們確實不太熟,之前見面也沒深入聊過音樂,希望這次演出能讓我們有更多音樂上的交流。 今次拉闊會唱出屬於Gen Z的大量情歌,也會涵蓋不同面向的愛情觀,你們覺得哪首歌最貼合自己的愛情觀? MC:我很喜歡蘇永康的〈婚誡〉,這首歌的核心是「結婚戒指其實沒甚麼用,真的喜歡對方,有沒有承諾都不重要」,這和我的愛情觀很契合,不用被形式束縛。 Constance:我最近常聽Chappell Roan的〈Kaleidoscope〉,這首歌把愛情比喻作萬花筒 —— 你永遠不知道它會呈現出甚麼樣子,但無論從哪個角度看都很美,這就是我對愛情的看法,充滿未知卻依舊美好。 Gareth.T:暫時沒有特別想補充的,可能還沒遇到完全契合的那首歌吧。 在暗戀、曖昧、相戀、甜蜜、失戀這些感情時刻裡,哪一個是你們最難忘的? MC:最難忘的是追求一個女生的時候。當時在加拿大讀書,想買芒果班戟送給她,來回坐車要一個多小時,結果到了之後發現沒帶夠回程車錢,最後徒步走了一個多小時回學校,天氣還特別冷,這段經歷印象太深刻了。 Gareth.T:不算特別驚心動魄,但我一直沒忘記。有年暑假,我和一個女生度過了整整一個假期,還見了她媽媽,結果暑假結束後我問她我們的關係,她說「只是朋友」。現在想起來,覺得當時自己很幼稚,明明有很多機會卻沒把握,但也算是一段成長吧,後來寫過一首歌紀念,不過已經刪掉了,大家聽不到啦。 Constance:最難忘的是一次和平分手的經歷。當時我們雙方都覺得應該分開,就約在一間餐廳聊天,那天我們又笑又哭,像好朋友一樣坦誠溝通,氛圍很美好。結束後男生想送我回家,我拒絕了,一個人半夜在街上走了很久,邊走邊哭,那種複雜的情緒一直記到現在。 最希望透過今次拉闊舞台實現的事? MC:我想和另外兩位熟一點!我私底下和其他歌手不算經常來往,希望通過這次演出拉近彼此的距離,以後能有更多音樂上的互動和交流。 Constance:我希望能從他們身上學到東西,無論是歌唱技巧、寫歌思路,還是舞台走位這類專業細節,他們都比我有經驗,很期待能在合作中收穫成長。 Gareth.T:我的願望很簡單,就是想和他們一起吃頓飯,最好是麥當勞!當然火鍋也可以,但還是更想吃麥當勞,希望演出結束後能實現。 -

***訪問刊於2010年6月號,《JET》雜誌第94期*** 郭子健找梁小龍和陳觀泰來拍功夫戲,適合到不得了。 因為他們到今天依然熱愛功夫。見微知著,陳觀泰卡片上的名銜雖是「監製/導演」,但隸屬的卻是「大聖劈掛門電影工作室」;梁小龍的更厲害,卡片上除了有自己簽名,還簽了當年演得紅極一時的「陳真」名字,他的名銜不是甚麼演員或武師,而是「你的朋友——梁小龍」。 當攝影師和梁小龍拍照時,泰哥會跟我們談玄門武術,說要打就堂掌正正守規矩上擂台打。 當攝影師和陳觀泰拍照時,小龍哥突然伸出食指跟中指,然後不停猛力的直插下木櫈(真的很猛力!那懾人的「砰砰」聲浪應該是用拳頭敲擊才有的!),他笑說:「我們仍有練功的,你想象一下,如這兩根手指插進的是你的眼睛⋯⋯」 不敢想象不敢想象,我寧可看你在《打擂台》裏耍真功夫⋯⋯ Text: Ringo | Photo: Lok Cheng | Styling: Winnie | Makeup & Hair: Stephanie Lee | Wardrobe: Agnes.b & Boss Black J:《JET》/陳:陳觀泰 /梁:梁小龍 J:你們身上還有很多舊患嗎?有沒有經常練功夫? 陳:你看劉翔只練跨欄都會弄傷,我們練功夫是全身運動,比任何運動都要激烈,不能避免受傷。基本上我全身手腳關節都受過傷,最嚴重的是腰椎,後生受傷後沒完全康復又再受傷,便變成了勞損。現時只keep住游水,那是全身的肌肉運動,算是練功一種,不過不是用來打人。 梁:我一直是練腳的,力量要由腰發起,以前每天會練一千下以上,年紀大了腰部便有勞損,加上右腳的韌帶經常傷,如熱身不夠一發力又會拉傷。手部就因經常練拳而引致肩周炎。我現在仍有練功,工作上經常要和後生仔對招,體能不能不夠。我一練就是地獄式的,先連續練八個鐘、再跑步半個鐘、即刻游水半個鐘、又再跑半個鐘、跟住再練功夫裏的動作…我是不正常的。 J:你們喜愛看打擂台嗎? 梁:記得八十年代第一次去看,那時報章個個都說自己的門套很勁很神秘,比賽前見到各門派都似模似樣,這是詠春這是甚麼甚麼,但一上到台就不是那事。未打就很有型,一打便比無學的更糟!當時在我身旁的洋人不停搖頭,我覺得非常慚愧。 陳:我現時住在北京,所有比賽都會去睇。我可以講,現時的選手都不明白打交和打擂台的分別,缺乏運動員的基本條件,體力也不繼。他們常說中國散打要打贏泰拳甚麼甚麼的,將一個民族作為鬥爭就不該了。真正要打的話,誰人可以抵抗泰國仔的硬度?他們七歲踢香蕉樹、十歲踢竹樹、十四歲便打職業擂台… J:現時很流行MMA比賽,你們認同這種擂台比武方式嗎? 陳:這比賽很講求體力,火車撞火車,基本上兩招就完蛋。最叻是撳人落地,然後騎着來打,毫無變化可言,真正武術不應是這樣。它將巴西柔術結合box-ing,是沒規則的比賽罷了。 梁:我覺得很可悲,是把武術帶進了畸型;有些還會用籠困着選手,沒把你當是人,你驚我走了嗎?Shit!將武術由建立信心變為殘傷對手的運動,甚至要置對方於死地,根本是一種侮辱。武術的最高境界,是在不傷你分毫之下能制服你! 」:之前社會發生很多懂功夫的男人打女人事件,你們如何看? 陳:李小龍也說過,最緊要是武德。我自小學武的訓條是,我們比一般人多了四件武器,兩拳兩腳,所以更要懂得克制。 梁:我在街頭打過很多交,大膽講句未輸過!但能夠打贏我的,只有女人,講完。女人不是用來打的,粗俗點講句,是用來錫的。 J:你們怎樣教徒弟? 梁:我是街頭派,道理都是從街頭領悟出來。徒弟問我:「師傅,點樣可以唔輸?」我答:「唔打就唔輸如。」如果一定要打?不想輸唯有「要打便一定要贏!」。背後有很多道理,我教武之外也他們精神、智慧、信心、思想,例如:「點解你要去打?」。有了正確觀念,才天下無敵。我收過千多名徒弟,我收徒有兩個條件,一是要孝順父母,二是你要先打赢我!(?)如果你真的和我打,證明你修養未夠,你想拜一個師傳為何要懷疑他?你不完全信任我又怎能學到功夫?」 J:習武多年,最終你們覺得「武術」是甚麼? 陳:健身和修心,鍛練人的意志、耐力和恒心。 梁:武術最初是人類為了求生而去捕捉野獸,後來變成民間文化藝術。武術最重要是讓自己身體靈活,知道身體有很多部分是不能撞擊的;相反,也會知道對方的弱點所在,怎樣去追擊他。任何門派都只是一個名字而已,最終目的都是要盡快將對手擊倒! 人的身體有多少個弱點?全世界甚麼人種也一樣的。我敢講,你和我打,就算我輸了,你亦絕不可能瀟灑地離開。你當我甚麼也不懂,只要你的手打到我,我一樣可以打到你。我站定不動,你一動我便一鎚往前打,再一腳踢向你下陰,你看你是否一動全身便會有虛位?還有,我會衝去咬你的大動脈。武術最困難是找人的虛位,你不動就沒有虛位,一想打人就會有。 J:你們在《打擂台》的角色是怎樣的? 梁:戲內我們是師兄弟,對上一代來說師傅便半個老竇,但戲中的師傅泰迪羅實昏迷成植物人,我們一直在旁守候,思想和身體都開始過時,後來他醒了,發生了一段新世代的擂台比賽。時代不斷變遷,以前講武德,要尊師重道、過程中師傳會看你的人品,怕教出一個殺人武器來。現在只求速成,如果你想學一鎚打死人就交一個鐘三千蚊學費、五千蚊就可以一腳踢死人⋯⋯ 電影啟示出,雖然以前的人讀書少,但傳統觀念重,相反現代人看似文化高,但都被虛榮凌駕。我們兩個在戲中是「大碌木」,默默等候師傅康復:動作不是電影的第一位,精神才是第一,只是給現代敲起一個警號。現時的年輕人愛情不如意就跳樓、事業不順又要跳……以前?你要推我們落樓都幾難!我們只會想盡法不要死。 陳:說超來,不計亞視合作的話,我們上次合作拍電影是約卅年前邵氏的《幫主》了。今次的電影不是要我們真的上擂台打,而是反映日日生活都在打擂台。不只用手腳,還要用腦筋,分分鐘要面對人生。 俾面梁小龍 訪問完畢,梁小龍叫我試試他的氣硬功,任意在他身上揮拳。好,我出盡九牛二虎之力,「砰!」。 「你如果不出盡全力,就是不俾面我!」梁小龍若無其事說。我無賴抗議:「你知道我出手,當然谷盡肌肉啦。」他神態自若放鬆身體,我奸險地趁他說話時突嬰⋯⋯「砰!砰!」,仍像在打鐵板一樣⋯⋯好,唯有最陰毒的看準他的橫隔膜和氣門再全力痛擊⋯⋯「砰!砰!砰!」 結果是,我勸大家如果梁小龍有天叫你「俾面他」,你要預了不怕打到手痛才好出⋯⋯

***訪問刊於2010年6月號,《JET》雜誌第94期*** 郭子健找梁小龍和陳觀泰來拍功夫戲,適合到不得了。 因為他們到今天依然熱愛功夫。見微知著,陳觀泰卡片上的名銜雖是「監製/導演」,但隸屬的卻是「大聖劈掛門電影工作室」;梁小龍的更厲害,卡片上除了有自己簽名,還簽了當年演得紅極一時的「陳真」名字,他的名銜不是甚麼演員或武師,而是「你的朋友——梁小龍」。 當攝影師和梁小龍拍照時,泰哥會跟我們談玄門武術,說要打就堂掌正正守規矩上擂台打。 當攝影師和陳觀泰拍照時,小龍哥突然伸出食指跟中指,然後不停猛力的直插下木櫈(真的很猛力!那懾人的「砰砰」聲浪應該是用拳頭敲擊才有的!),他笑說:「我們仍有練功的,你想象一下,如這兩根手指插進的是你的眼睛⋯⋯」 不敢想象不敢想象,我寧可看你在《打擂台》裏耍真功夫⋯⋯ Text: Ringo | Photo: Lok Cheng | Styling: Winnie | Makeup & Hair: Stephanie Lee | Wardrobe: Agnes.b & Boss Black J:《JET》/陳:陳觀泰 /梁:梁小龍 J:你們身上還有很多舊患嗎?有沒有經常練功夫? 陳:你看劉翔只練跨欄都會弄傷,我們練功夫是全身運動,比任何運動都要激烈,不能避免受傷。基本上我全身手腳關節都受過傷,最嚴重的是腰椎,後生受傷後沒完全康復又再受傷,便變成了勞損。現時只keep住游水,那是全身的肌肉運動,算是練功一種,不過不是用來打人。 梁:我一直是練腳的,力量要由腰發起,以前每天會練一千下以上,年紀大了腰部便有勞損,加上右腳的韌帶經常傷,如熱身不夠一發力又會拉傷。手部就因經常練拳而引致肩周炎。我現在仍有練功,工作上經常要和後生仔對招,體能不能不夠。我一練就是地獄式的,先連續練八個鐘、再跑步半個鐘、即刻游水半個鐘、又再跑半個鐘、跟住再練功夫裏的動作…我是不正常的。 J:你們喜愛看打擂台嗎? 梁:記得八十年代第一次去看,那時報章個個都說自己的門套很勁很神秘,比賽前見到各門派都似模似樣,這是詠春這是甚麼甚麼,但一上到台就不是那事。未打就很有型,一打便比無學的更糟!當時在我身旁的洋人不停搖頭,我覺得非常慚愧。 陳:我現時住在北京,所有比賽都會去睇。我可以講,現時的選手都不明白打交和打擂台的分別,缺乏運動員的基本條件,體力也不繼。他們常說中國散打要打贏泰拳甚麼甚麼的,將一個民族作為鬥爭就不該了。真正要打的話,誰人可以抵抗泰國仔的硬度?他們七歲踢香蕉樹、十歲踢竹樹、十四歲便打職業擂台… J:現時很流行MMA比賽,你們認同這種擂台比武方式嗎? 陳:這比賽很講求體力,火車撞火車,基本上兩招就完蛋。最叻是撳人落地,然後騎着來打,毫無變化可言,真正武術不應是這樣。它將巴西柔術結合box-ing,是沒規則的比賽罷了。 梁:我覺得很可悲,是把武術帶進了畸型;有些還會用籠困着選手,沒把你當是人,你驚我走了嗎?Shit!將武術由建立信心變為殘傷對手的運動,甚至要置對方於死地,根本是一種侮辱。武術的最高境界,是在不傷你分毫之下能制服你! 」:之前社會發生很多懂功夫的男人打女人事件,你們如何看? 陳:李小龍也說過,最緊要是武德。我自小學武的訓條是,我們比一般人多了四件武器,兩拳兩腳,所以更要懂得克制。 梁:我在街頭打過很多交,大膽講句未輸過!但能夠打贏我的,只有女人,講完。女人不是用來打的,粗俗點講句,是用來錫的。 J:你們怎樣教徒弟? 梁:我是街頭派,道理都是從街頭領悟出來。徒弟問我:「師傅,點樣可以唔輸?」我答:「唔打就唔輸如。」如果一定要打?不想輸唯有「要打便一定要贏!」。背後有很多道理,我教武之外也他們精神、智慧、信心、思想,例如:「點解你要去打?」。有了正確觀念,才天下無敵。我收過千多名徒弟,我收徒有兩個條件,一是要孝順父母,二是你要先打赢我!(?)如果你真的和我打,證明你修養未夠,你想拜一個師傳為何要懷疑他?你不完全信任我又怎能學到功夫?」 J:習武多年,最終你們覺得「武術」是甚麼? 陳:健身和修心,鍛練人的意志、耐力和恒心。 梁:武術最初是人類為了求生而去捕捉野獸,後來變成民間文化藝術。武術最重要是讓自己身體靈活,知道身體有很多部分是不能撞擊的;相反,也會知道對方的弱點所在,怎樣去追擊他。任何門派都只是一個名字而已,最終目的都是要盡快將對手擊倒! 人的身體有多少個弱點?全世界甚麼人種也一樣的。我敢講,你和我打,就算我輸了,你亦絕不可能瀟灑地離開。你當我甚麼也不懂,只要你的手打到我,我一樣可以打到你。我站定不動,你一動我便一鎚往前打,再一腳踢向你下陰,你看你是否一動全身便會有虛位?還有,我會衝去咬你的大動脈。武術最困難是找人的虛位,你不動就沒有虛位,一想打人就會有。 J:你們在《打擂台》的角色是怎樣的? 梁:戲內我們是師兄弟,對上一代來說師傅便半個老竇,但戲中的師傅泰迪羅實昏迷成植物人,我們一直在旁守候,思想和身體都開始過時,後來他醒了,發生了一段新世代的擂台比賽。時代不斷變遷,以前講武德,要尊師重道、過程中師傳會看你的人品,怕教出一個殺人武器來。現在只求速成,如果你想學一鎚打死人就交一個鐘三千蚊學費、五千蚊就可以一腳踢死人⋯⋯ 電影啟示出,雖然以前的人讀書少,但傳統觀念重,相反現代人看似文化高,但都被虛榮凌駕。我們兩個在戲中是「大碌木」,默默等候師傅康復:動作不是電影的第一位,精神才是第一,只是給現代敲起一個警號。現時的年輕人愛情不如意就跳樓、事業不順又要跳……以前?你要推我們落樓都幾難!我們只會想盡法不要死。 陳:說超來,不計亞視合作的話,我們上次合作拍電影是約卅年前邵氏的《幫主》了。今次的電影不是要我們真的上擂台打,而是反映日日生活都在打擂台。不只用手腳,還要用腦筋,分分鐘要面對人生。 俾面梁小龍 訪問完畢,梁小龍叫我試試他的氣硬功,任意在他身上揮拳。好,我出盡九牛二虎之力,「砰!」。 「你如果不出盡全力,就是不俾面我!」梁小龍若無其事說。我無賴抗議:「你知道我出手,當然谷盡肌肉啦。」他神態自若放鬆身體,我奸險地趁他說話時突嬰⋯⋯「砰!砰!」,仍像在打鐵板一樣⋯⋯好,唯有最陰毒的看準他的橫隔膜和氣門再全力痛擊⋯⋯「砰!砰!砰!」 結果是,我勸大家如果梁小龍有天叫你「俾面他」,你要預了不怕打到手痛才好出⋯⋯ -

女團VIVA隊長Carina、創作歌手Madboii及生力軍歌手Hayson Kwok,今年多了一個身分,就是渣打香港馬拉松10公里賽事跑手,有著不同時間目標,但信念一致。他們加入“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team後更脫胎換骨,以前有人跑到暈,今日跑步不嫌悶;以前有人跑到嘔,今日懂得控制留放;以前有人純粹跑步,今日懂得放空腦袋有助創作。明明跑步好辛苦,但他們依然choose the harder road,為甚麼? Text & Interview by Nic Wong | Photo by Clicksimage@Lampson Carina@VIVA:「只要敢諗,就有機會做到。」 Carina自從參與《全民造星VI》後加入女團VIVA,踏入2026年可說是接二連三有突破。本月初先獲Calvin Klein 挑選成為香港代表拍攝亞洲區新年內衣廣告,廣告覆蓋全亞洲,接著又大熱當讚VIVA隊長。今個星期再來巨大挑戰,就是首次參與跑步比賽——渣打香港馬拉松10公里賽事,就像她那樣說:「只要你敢去諗一樣嘢,你就有機會做到!」 跑步係我嘅一個叉電位。 Carina@VIVA 上網搜尋「Carina + 跑步」,就會發現之前拍MV跑沙灘跑到暈,為何轉眼變成認真參加跑步比賽? Carina:我本身沒有跑步習慣,2025年卻是我很想挑戰自己的一年,我就特別選了一項自己較不喜歡的運動,就是跑步。從小到大,如果我不喜歡的東西,例如數學,我是克服不到的,但長大過後,其實人生有好多東西沒法子選擇,所以我就想戰勝這一部分軟弱的自己。 正常參加“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team訓練的經過是? Carina:好開心大半年前Nike邀請我跑渣馬,那時候就下定決心。現在我在VIVA中與隊友一起生活及工作,當上隊長後,更感到全副精神非常集中於團隊身上,但我慢慢覺得,長期下去未必好健康,我應該要發展一些屬於自己的事情,正好跑步是一項可以鍛鍊意志力及訓練「堅持」的運動。看到這麼多跑手,每個星期甚至每日如此訓練,對我來說其實好難,但我在他們身上看到那份決心,是我以前沒有的,現在正正要在這裡學習及發展。 跑了幾個月後,感覺自己有何改變? Carina:我覺得這半年找到一個幾好的平衡,可以同時間專注照顧隊友,亦有屬於自己的時間。我發現原來我一直好需要這個時間,只不過以前我將團體擺得太前而忽略了自己。當然,現在是團體的上升期,需要努力搏殺,我會先做好VIVA,跑步對我來說,就像一個充電位。 參加跑步之後,體能上有沒有明顯進步? Carina:以前覺得跑步一定要聽歌,更可能是快歌,後來發現不聽歌反而更好,跑步時努力尋求自己呼吸節奏的過程,好專注地感受吸氣和呼氣,讓我以為沉悶的事情,原來有另一種感覺,好新鮮。跑步以外,唱歌明顯比以前更加夠氣,唱跳來說,其實唱歌比跳舞更辛苦,所以跑步練氣一定有幫助。 訓練期間最難忘的一次是? 之前第一次試過跑15公里,在屯門黃金海岸的附近山路,我完全沒想過自己可以完成,加上那次有班人在終點等我,衝線一刻真的有點想喊。完成過後,我就有一種感覺是:「原來冇乜嘢係我做唔到嘅。」 跑步係為咗挑戰自己嘅弱項。 Carina@VIVA 今次首次參加渣馬有何目標? Carina:之前我未試過跑渣馬,未試過可以跑公路,未試過在一個掛滿banner的城市環境下跑步,所以比賽當日氣氛應該會令我更加上電。我平時10公里跑,時間大概1小時3分鐘左右,公司就為我訂下目標係55分鐘內完成,希望可以達成。 除了自己之外,最想帶給粉絲甚麼訊息? Carina:最重要有一份信念。只要你敢於想一件事,你就有機會做到。以前我想得太多:「會唔會好攰?做唔做到?」但其實想得這麼多,已經好消耗能量,所以想做的事就去做,直接一點,行動才是最重要。 Madboii:「將個腦reset一次,跑完之後作歌更有靈感。」 Madboii上年參加10公里挑戰組賽事,清早5點半開賽,完成比賽後,很多人仍然在家中床上睡覺。他享受這種感覺,今年再接再厲,希望將個人最快時間推前4分鐘,因此參與系統性訓練,更感到愈跑愈能幫助創作音樂。 堅持跑步,不只是訓練身體,更是練習意志及心態。 Madboii 跑步習慣是如何培養? Madboii:中學時,我們校內有個Cross Country嘅比賽,中一至中六都要參賽,可能有這方面的習慣,都算有參加跑步比賽,但當時覺得沉悶不太好玩。直至2022年第一次參加渣打馬拉松,當時Nike邀請我嘗試一下,我有興趣親身落場,但當時訓練不夠,可能一星期才練一課,比賽前先臨急抱佛腳,結果完成10公里大約五十幾分鐘,之後再跑過半馬,又試過足弓有受傷,去年再跑10公里,第一次跑挑戰組,跑出49分幾。 目前每星期跑多少? Madboii:最近一年才有系統地跑,一星期跑4次,但加入“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team後,教練好有心,每星期逢星期二訓練,平日又會問大家工作忙不忙,再安排easy run,慢慢地跑步變成了生活日常。 跑步對你有何幫助? Madboii:堅持跑步,我覺得不只是訓練身體,更是練習意志及心態。我們做音樂的,經常日夜顛倒,好易放棄,但跑步教會我堅持,捱過頭兩公里的辛苦,就能進入狀態。這種態度套入創作及工作之中,為我帶來正面影響。年紀愈大,反而覺得自己更年輕。 跑步有否為你帶來創作? Madboii:老實說,跑步時沒有突然爆發靈感,但跑步過程好放鬆,將身體交給跑步,將腦袋reset一次,不用思考,休息過後,夜晚回家作歌或者睡覺更好用。 贏自己,而唔係同人比快慢。 Madboii 今年渣馬目標,希望由上屆的49分鐘,推前4分幾鐘至45分鐘內? Madboii:這個目標是三個月前訂下來的,經過這一年來系統訓練,真的很想戰勝自己。從來跑步並非跟別人比快慢,而是與自己比較。暫時速度做到每公里4分半鐘,相信比賽日氣氛好、天氣好,可能能夠跑得更快。 參加“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team對你有何影響? Madboii:雖然跑步是個人運動,但加入這個團隊,好像變成了團體運動。大家會一起做不同的訓練,有時會帶頭,跟不上就落後,溝通好純粹,好像中學玩校隊那種拼搏感。經歷渣馬及其他賽事如城門河10公里跑、大潭5公里跑等,大家看著對方衝線,非常開心,差不多人人入隊半年後都有進步,真的有互相影響的作用。 Hayson郭澧羲:「跑步最大趣味係同自己鬥,比過往快一步就係進步。」 Hayson郭澧羲參加《全民造星V》後殺入樂壇,日前才奪得叱咤樂壇生力軍男歌手銅獎。歌手身分以外,他更是運動健將,曾是香港壁球、劍擊運動員及籃球教練。今年卻是他首次挑戰渣打香港馬拉松10公里賽事,努力挑戰突破自己,目標是40分鐘內完成賽事! 跑步唔係一味堅持、一味向前,而係要識控制。 Hayson郭澧羲 你在大學運動科學系畢業,亦是劍擊、籃球、壁球運動員,跑步對你來說是怎樣的一件事? Hayson:跑步對我來說,其實是從小到大的一個鍛鍊。小時候做完功課,父母不讓我打機,就叫我落街到運動場跑圈,跑完8個圈才可回家。之後中學,我成為了籃球隊代表,直到大學都一直有跑步鍛鍊。直至參加《全民造星VI》之後,少了時間做其他運動訓練,變相更多時間跑步,就是從那段時間開始跟教練認真練跑。最近一兩年,每星期都跑到3至4次。 向來都有跑步,後來加入“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team跟教練學習,最大分別是? Hayson:分別在於認識了控制自己。以前沒有教練,我總是會捱到最後一口氣,迫自己爆盡,最後1公里爆到臨界點突破。但我跟教練學習之後,發現長跑其中一個技術是控制自己,要令體能負荷到整個比賽完結。以前花了很多力氣,幾乎每一次跑完後都會衝去嘔,後來才明白跑步不是一味堅持、一味向前,而是要識控制。 跑步跟其他運動相比,為你帶來甚麼不同的滿足感? Hayson:真的不一樣。其他運動如籃球、劍擊、壁球,我對面都會有個對手。但跑步的最大趣味,是跟自己鬥。只要今次比過往自己快一步、快一分鐘,就是進步。每一次跑步,我要求自己透過訓練進步,或者今日狀態不好,沒有逼到盡,其實這是不對的,一切都是與自己溝通、激勵自己繼續走好每一段。 身為運動健將,今次是首次參與10公里賽事? Hayson:沒錯,之前我參加過半馬,今次跑10公里真的沒有概念。訓練過後,慢慢知道自己的臨界點可以去到哪裡。今次希望做到個人最快成績,目標在40分鐘內用最快速度完成,衝線後不用嘔,又能滿意。 我好平凡,但唔想成為負擔,所以努力變得不平凡。 Hayson郭澧羲 訂下呢個目標,有否想帶出甚麼訊息? Hayson:跑半馬時,我經常跟自己說:只要向前跨多一步,就能比人進步多一步。我本身有哮喘,過去不斷思考如何令自己愈來愈強。老實說,我自覺好平凡,又不想成為別人的負擔,所以不停努力令自己變得不平凡。我今次比賽,最想帶出「我都做到,你們都做到」的訊息。就算未找到優點,都可以在跑步找到。只要一路向前跑,就有機會見到終點。 不一樣的設計,不一樣的跑會 “FOURPOINTZERO 4.0” Nike Running Team 3位歌手提到的“FOURPOINTZERO 4.0” Nike Running Team,到底是甚麼?這個團體由本地藝術家、插畫師、設計師和歌手等人組成,並由身兼藝術家及Pacer的Kristopher Ho牽頭,早於2017年便開始。團體主要目標是鼓勵一眾創作人參與跑步,由於工作時間不穩定而忽略運動的重要性,所以FOURPOINTZERO 4.0積極鼓勵創作人走出舒適區探索跑步,提供系統化的跑步訓練,宣揚「NO FUN IF IT WAS EASY」的口號。 FOURPOINTZERO 4.0成立近十年,教練Edward表示現時一星期恆常訓練至少兩次(星期二夜晚及星期日早上),因應渣打馬拉松比賽,近月來更增加星期五晚的訓練,每次約有20位跑手參與。Kristopher則提到最初名為「1.0」,但礙於種種原因未能維持一班人持續參與,如今已發展成4.0的階段,意指第四次籌備終於成功,大概是前年(2024年)渣馬舉行前後的時間。 Kristopher又指出,他與另一藝術品Katol早已將FOURPOINTZERO 4.0視為design project,「我們一向想做一些自己心水的設計,可惜在商業社會很難做到,永遠要討好某人或某些客戶,但這裡我們由graphic、storytelling、art direction等等,都是由我們的想法出發。最重要是,我們整班人在這裡並非為了金錢,只想做一些大家享受的事,所以你看到我們有不同的設計,包括衣服、紋身貼紙等等,與其他跑會大有分別。」他特別提到,誰人真正喜愛跑步,通常在比賽過後休季階段就會知道,且看FOURPOINTZERO 4.0在之後繼續有何搞作。 Kristopher(上排最左)、Edward(上排右二)、Katol(下排最右)

女團VIVA隊長Carina、創作歌手Madboii及生力軍歌手Hayson Kwok,今年多了一個身分,就是渣打香港馬拉松10公里賽事跑手,有著不同時間目標,但信念一致。他們加入“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team後更脫胎換骨,以前有人跑到暈,今日跑步不嫌悶;以前有人跑到嘔,今日懂得控制留放;以前有人純粹跑步,今日懂得放空腦袋有助創作。明明跑步好辛苦,但他們依然choose the harder road,為甚麼? Text & Interview by Nic Wong | Photo by Clicksimage@Lampson Carina@VIVA:「只要敢諗,就有機會做到。」 Carina自從參與《全民造星VI》後加入女團VIVA,踏入2026年可說是接二連三有突破。本月初先獲Calvin Klein 挑選成為香港代表拍攝亞洲區新年內衣廣告,廣告覆蓋全亞洲,接著又大熱當讚VIVA隊長。今個星期再來巨大挑戰,就是首次參與跑步比賽——渣打香港馬拉松10公里賽事,就像她那樣說:「只要你敢去諗一樣嘢,你就有機會做到!」 跑步係我嘅一個叉電位。 Carina@VIVA 上網搜尋「Carina + 跑步」,就會發現之前拍MV跑沙灘跑到暈,為何轉眼變成認真參加跑步比賽? Carina:我本身沒有跑步習慣,2025年卻是我很想挑戰自己的一年,我就特別選了一項自己較不喜歡的運動,就是跑步。從小到大,如果我不喜歡的東西,例如數學,我是克服不到的,但長大過後,其實人生有好多東西沒法子選擇,所以我就想戰勝這一部分軟弱的自己。 正常參加“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team訓練的經過是? Carina:好開心大半年前Nike邀請我跑渣馬,那時候就下定決心。現在我在VIVA中與隊友一起生活及工作,當上隊長後,更感到全副精神非常集中於團隊身上,但我慢慢覺得,長期下去未必好健康,我應該要發展一些屬於自己的事情,正好跑步是一項可以鍛鍊意志力及訓練「堅持」的運動。看到這麼多跑手,每個星期甚至每日如此訓練,對我來說其實好難,但我在他們身上看到那份決心,是我以前沒有的,現在正正要在這裡學習及發展。 跑了幾個月後,感覺自己有何改變? Carina:我覺得這半年找到一個幾好的平衡,可以同時間專注照顧隊友,亦有屬於自己的時間。我發現原來我一直好需要這個時間,只不過以前我將團體擺得太前而忽略了自己。當然,現在是團體的上升期,需要努力搏殺,我會先做好VIVA,跑步對我來說,就像一個充電位。 參加跑步之後,體能上有沒有明顯進步? Carina:以前覺得跑步一定要聽歌,更可能是快歌,後來發現不聽歌反而更好,跑步時努力尋求自己呼吸節奏的過程,好專注地感受吸氣和呼氣,讓我以為沉悶的事情,原來有另一種感覺,好新鮮。跑步以外,唱歌明顯比以前更加夠氣,唱跳來說,其實唱歌比跳舞更辛苦,所以跑步練氣一定有幫助。 訓練期間最難忘的一次是? 之前第一次試過跑15公里,在屯門黃金海岸的附近山路,我完全沒想過自己可以完成,加上那次有班人在終點等我,衝線一刻真的有點想喊。完成過後,我就有一種感覺是:「原來冇乜嘢係我做唔到嘅。」 跑步係為咗挑戰自己嘅弱項。 Carina@VIVA 今次首次參加渣馬有何目標? Carina:之前我未試過跑渣馬,未試過可以跑公路,未試過在一個掛滿banner的城市環境下跑步,所以比賽當日氣氛應該會令我更加上電。我平時10公里跑,時間大概1小時3分鐘左右,公司就為我訂下目標係55分鐘內完成,希望可以達成。 除了自己之外,最想帶給粉絲甚麼訊息? Carina:最重要有一份信念。只要你敢於想一件事,你就有機會做到。以前我想得太多:「會唔會好攰?做唔做到?」但其實想得這麼多,已經好消耗能量,所以想做的事就去做,直接一點,行動才是最重要。 Madboii:「將個腦reset一次,跑完之後作歌更有靈感。」 Madboii上年參加10公里挑戰組賽事,清早5點半開賽,完成比賽後,很多人仍然在家中床上睡覺。他享受這種感覺,今年再接再厲,希望將個人最快時間推前4分鐘,因此參與系統性訓練,更感到愈跑愈能幫助創作音樂。 堅持跑步,不只是訓練身體,更是練習意志及心態。 Madboii 跑步習慣是如何培養? Madboii:中學時,我們校內有個Cross Country嘅比賽,中一至中六都要參賽,可能有這方面的習慣,都算有參加跑步比賽,但當時覺得沉悶不太好玩。直至2022年第一次參加渣打馬拉松,當時Nike邀請我嘗試一下,我有興趣親身落場,但當時訓練不夠,可能一星期才練一課,比賽前先臨急抱佛腳,結果完成10公里大約五十幾分鐘,之後再跑過半馬,又試過足弓有受傷,去年再跑10公里,第一次跑挑戰組,跑出49分幾。 目前每星期跑多少? Madboii:最近一年才有系統地跑,一星期跑4次,但加入“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team後,教練好有心,每星期逢星期二訓練,平日又會問大家工作忙不忙,再安排easy run,慢慢地跑步變成了生活日常。 跑步對你有何幫助? Madboii:堅持跑步,我覺得不只是訓練身體,更是練習意志及心態。我們做音樂的,經常日夜顛倒,好易放棄,但跑步教會我堅持,捱過頭兩公里的辛苦,就能進入狀態。這種態度套入創作及工作之中,為我帶來正面影響。年紀愈大,反而覺得自己更年輕。 跑步有否為你帶來創作? Madboii:老實說,跑步時沒有突然爆發靈感,但跑步過程好放鬆,將身體交給跑步,將腦袋reset一次,不用思考,休息過後,夜晚回家作歌或者睡覺更好用。 贏自己,而唔係同人比快慢。 Madboii 今年渣馬目標,希望由上屆的49分鐘,推前4分幾鐘至45分鐘內? Madboii:這個目標是三個月前訂下來的,經過這一年來系統訓練,真的很想戰勝自己。從來跑步並非跟別人比快慢,而是與自己比較。暫時速度做到每公里4分半鐘,相信比賽日氣氛好、天氣好,可能能夠跑得更快。 參加“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team對你有何影響? Madboii:雖然跑步是個人運動,但加入這個團隊,好像變成了團體運動。大家會一起做不同的訓練,有時會帶頭,跟不上就落後,溝通好純粹,好像中學玩校隊那種拼搏感。經歷渣馬及其他賽事如城門河10公里跑、大潭5公里跑等,大家看著對方衝線,非常開心,差不多人人入隊半年後都有進步,真的有互相影響的作用。 Hayson郭澧羲:「跑步最大趣味係同自己鬥,比過往快一步就係進步。」 Hayson郭澧羲參加《全民造星V》後殺入樂壇,日前才奪得叱咤樂壇生力軍男歌手銅獎。歌手身分以外,他更是運動健將,曾是香港壁球、劍擊運動員及籃球教練。今年卻是他首次挑戰渣打香港馬拉松10公里賽事,努力挑戰突破自己,目標是40分鐘內完成賽事! 跑步唔係一味堅持、一味向前,而係要識控制。 Hayson郭澧羲 你在大學運動科學系畢業,亦是劍擊、籃球、壁球運動員,跑步對你來說是怎樣的一件事? Hayson:跑步對我來說,其實是從小到大的一個鍛鍊。小時候做完功課,父母不讓我打機,就叫我落街到運動場跑圈,跑完8個圈才可回家。之後中學,我成為了籃球隊代表,直到大學都一直有跑步鍛鍊。直至參加《全民造星VI》之後,少了時間做其他運動訓練,變相更多時間跑步,就是從那段時間開始跟教練認真練跑。最近一兩年,每星期都跑到3至4次。 向來都有跑步,後來加入“FOURPOINTZERO 4.0“ Nike Running Team跟教練學習,最大分別是? Hayson:分別在於認識了控制自己。以前沒有教練,我總是會捱到最後一口氣,迫自己爆盡,最後1公里爆到臨界點突破。但我跟教練學習之後,發現長跑其中一個技術是控制自己,要令體能負荷到整個比賽完結。以前花了很多力氣,幾乎每一次跑完後都會衝去嘔,後來才明白跑步不是一味堅持、一味向前,而是要識控制。 跑步跟其他運動相比,為你帶來甚麼不同的滿足感? Hayson:真的不一樣。其他運動如籃球、劍擊、壁球,我對面都會有個對手。但跑步的最大趣味,是跟自己鬥。只要今次比過往自己快一步、快一分鐘,就是進步。每一次跑步,我要求自己透過訓練進步,或者今日狀態不好,沒有逼到盡,其實這是不對的,一切都是與自己溝通、激勵自己繼續走好每一段。 身為運動健將,今次是首次參與10公里賽事? Hayson:沒錯,之前我參加過半馬,今次跑10公里真的沒有概念。訓練過後,慢慢知道自己的臨界點可以去到哪裡。今次希望做到個人最快成績,目標在40分鐘內用最快速度完成,衝線後不用嘔,又能滿意。 我好平凡,但唔想成為負擔,所以努力變得不平凡。 Hayson郭澧羲 訂下呢個目標,有否想帶出甚麼訊息? Hayson:跑半馬時,我經常跟自己說:只要向前跨多一步,就能比人進步多一步。我本身有哮喘,過去不斷思考如何令自己愈來愈強。老實說,我自覺好平凡,又不想成為別人的負擔,所以不停努力令自己變得不平凡。我今次比賽,最想帶出「我都做到,你們都做到」的訊息。就算未找到優點,都可以在跑步找到。只要一路向前跑,就有機會見到終點。 不一樣的設計,不一樣的跑會 “FOURPOINTZERO 4.0” Nike Running Team 3位歌手提到的“FOURPOINTZERO 4.0” Nike Running Team,到底是甚麼?這個團體由本地藝術家、插畫師、設計師和歌手等人組成,並由身兼藝術家及Pacer的Kristopher Ho牽頭,早於2017年便開始。團體主要目標是鼓勵一眾創作人參與跑步,由於工作時間不穩定而忽略運動的重要性,所以FOURPOINTZERO 4.0積極鼓勵創作人走出舒適區探索跑步,提供系統化的跑步訓練,宣揚「NO FUN IF IT WAS EASY」的口號。 FOURPOINTZERO 4.0成立近十年,教練Edward表示現時一星期恆常訓練至少兩次(星期二夜晚及星期日早上),因應渣打馬拉松比賽,近月來更增加星期五晚的訓練,每次約有20位跑手參與。Kristopher則提到最初名為「1.0」,但礙於種種原因未能維持一班人持續參與,如今已發展成4.0的階段,意指第四次籌備終於成功,大概是前年(2024年)渣馬舉行前後的時間。 Kristopher又指出,他與另一藝術品Katol早已將FOURPOINTZERO 4.0視為design project,「我們一向想做一些自己心水的設計,可惜在商業社會很難做到,永遠要討好某人或某些客戶,但這裡我們由graphic、storytelling、art direction等等,都是由我們的想法出發。最重要是,我們整班人在這裡並非為了金錢,只想做一些大家享受的事,所以你看到我們有不同的設計,包括衣服、紋身貼紙等等,與其他跑會大有分別。」他特別提到,誰人真正喜愛跑步,通常在比賽過後休季階段就會知道,且看FOURPOINTZERO 4.0在之後繼續有何搞作。 Kristopher(上排最左)、Edward(上排右二)、Katol(下排最右)

-

《阿媽有咗第二個》上映至今超過3個月,票房依然節節上升,成功衝破4000萬後,姜濤、Jer接受新一波專訪,二人互笠高帽,坦承因為電影而熟絡。訪問中,姜濤大讚Jer的歌曲是MIRROR當中的深度Top 1,又坦言羨慕對方在片中的子軒一角,大讚角色完美;Jer直指姜濤好像是推不倒的巨塔,又想演姜濤所演的外賣車手方晴一角。不過,姜濤因為一件事而不想演子軒,到底是甚麼原因呢? Text: NWHair: Lydia Yung@Chic private I salon(姜濤); Man Chan@Chic private I salon(Jer)Makeup: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre(姜濤); Tifa Tai @Annie G. Chan Makeup Centre(Jer)Wardrobe: Burberry, Loewe(姜濤); Fendi, Burberry, Loewe(Jer)Stylist: PIPA Creative(姜濤、Jer) JET:對於第一次拍戲,自我評價如何?發現到自己哪方面特別有天分?哪方面有不足,需要好好琢磨? 姜濤:第一次拍戲覺得自己每方面都不夠,真正演戲就知不簡單,即使今次是一個很接近自己的角色,也不是容易演到出來,所以我想像不到完全不似自己的角色。都真的要再上更多演戲堂 Jer:天份來說,我覺得你打交方面幾有天分,你是一個推不倒的巨塔,心想「嘩,咁大隻嘅你!」,之後可以試試相撲。 姜濤:不用夾硬回答及讚我的! JET:片中有不少與父母的對手戲,有否觸及過去與家人之間的感情及經歷? Jer:我自己與家人關係不算特別差,不會像片中子軒與母親大吵,以至離家出走或吵到痛哭,今次子軒角色完全是另一個世界及體會,這部戲令我自己關注更多家人,回想投放在他們身上時間不夠多,之後都想與他們相處更多、聊天更多。 JET:姜濤最羨慕Jer所演子軒角色的甚麼東西? 姜濤:如果以方晴角度,當然是家庭;以姜濤角度的話,就是成績好,因為我從小到大都沒試過成績好,而且沒試過在學校受歡迎。Jer飾演的子軒,更加是會長。我的青春最遺憾的事情,就是沒有完整的學生時期,所以子軒是我很羨慕,簡直是完美。不過,當時同學都是追我的…… JET:可以選擇的話,Jer想做學生角色還是送外賣的歌手? Jer:我想試做送外賣的歌手,因為都玩過子軒的角色啦。如果調轉一下,其實之前圍讀都試過調轉…… 姜濤:我不想做Jer的角色,不想平蔭,不想戴假髮… Jer:哈哈,可以轉髮型的… JET:片中你們要完成那場扭打的戲,事前需要準備了甚麼? 姜濤:事前真的要好好睡一覺,因為好花精神。尤其是補拍的那一日,在海邊真的好累,對我來說都幾激烈,臨天光還要踏單車,真的好累,如果給我再演多次,我由前一日開始睡覺,而且那時候很冷。 JET:拍攝這一部電影,加深了解對方的哪一方面? Jer:其實我和姜濤真的近了。 姜濤:我在你心中排第幾? Jer:Of course No.1啦! 姜濤:你唔好扮嘢啦! Jer:在你面前當然是No.1啦,其他人背後再問我啦。哈哈!的確是近了,因為MIRROR時候自己都覺得遠,很少聊天,又不太了解對方,我們都比較慢熱。真的由這部戲開始聊天更多,會談談如何造歌。 姜濤:本身我不知道Jer原來對出歌有這麼多想法,以前未出歌時不會了解,到他出歌時才發覺他真的不簡單,那些歌不是簡單的流行歌,他卻有好多自己想法。到他出歌時,他的作品是MIRROR入面,深度來說是TOP 1。 Jer:對嗎?100年後拿回來,才發現原來Jer是歷史! 姜濤:你已是歷史啦,100年後當然是歷史吧! Jer:的確開心,多謝這部電影令我們了解對方更多。

《阿媽有咗第二個》上映至今超過3個月,票房依然節節上升,成功衝破4000萬後,姜濤、Jer接受新一波專訪,二人互笠高帽,坦承因為電影而熟絡。訪問中,姜濤大讚Jer的歌曲是MIRROR當中的深度Top 1,又坦言羨慕對方在片中的子軒一角,大讚角色完美;Jer直指姜濤好像是推不倒的巨塔,又想演姜濤所演的外賣車手方晴一角。不過,姜濤因為一件事而不想演子軒,到底是甚麼原因呢? Text: NWHair: Lydia Yung@Chic private I salon(姜濤); Man Chan@Chic private I salon(Jer)Makeup: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre(姜濤); Tifa Tai @Annie G. Chan Makeup Centre(Jer)Wardrobe: Burberry, Loewe(姜濤); Fendi, Burberry, Loewe(Jer)Stylist: PIPA Creative(姜濤、Jer) JET:對於第一次拍戲,自我評價如何?發現到自己哪方面特別有天分?哪方面有不足,需要好好琢磨? 姜濤:第一次拍戲覺得自己每方面都不夠,真正演戲就知不簡單,即使今次是一個很接近自己的角色,也不是容易演到出來,所以我想像不到完全不似自己的角色。都真的要再上更多演戲堂 Jer:天份來說,我覺得你打交方面幾有天分,你是一個推不倒的巨塔,心想「嘩,咁大隻嘅你!」,之後可以試試相撲。 姜濤:不用夾硬回答及讚我的! JET:片中有不少與父母的對手戲,有否觸及過去與家人之間的感情及經歷? Jer:我自己與家人關係不算特別差,不會像片中子軒與母親大吵,以至離家出走或吵到痛哭,今次子軒角色完全是另一個世界及體會,這部戲令我自己關注更多家人,回想投放在他們身上時間不夠多,之後都想與他們相處更多、聊天更多。 JET:姜濤最羨慕Jer所演子軒角色的甚麼東西? 姜濤:如果以方晴角度,當然是家庭;以姜濤角度的話,就是成績好,因為我從小到大都沒試過成績好,而且沒試過在學校受歡迎。Jer飾演的子軒,更加是會長。我的青春最遺憾的事情,就是沒有完整的學生時期,所以子軒是我很羨慕,簡直是完美。不過,當時同學都是追我的…… JET:可以選擇的話,Jer想做學生角色還是送外賣的歌手? Jer:我想試做送外賣的歌手,因為都玩過子軒的角色啦。如果調轉一下,其實之前圍讀都試過調轉…… 姜濤:我不想做Jer的角色,不想平蔭,不想戴假髮… Jer:哈哈,可以轉髮型的… JET:片中你們要完成那場扭打的戲,事前需要準備了甚麼? 姜濤:事前真的要好好睡一覺,因為好花精神。尤其是補拍的那一日,在海邊真的好累,對我來說都幾激烈,臨天光還要踏單車,真的好累,如果給我再演多次,我由前一日開始睡覺,而且那時候很冷。 JET:拍攝這一部電影,加深了解對方的哪一方面? Jer:其實我和姜濤真的近了。 姜濤:我在你心中排第幾? Jer:Of course No.1啦! 姜濤:你唔好扮嘢啦! Jer:在你面前當然是No.1啦,其他人背後再問我啦。哈哈!的確是近了,因為MIRROR時候自己都覺得遠,很少聊天,又不太了解對方,我們都比較慢熱。真的由這部戲開始聊天更多,會談談如何造歌。 姜濤:本身我不知道Jer原來對出歌有這麼多想法,以前未出歌時不會了解,到他出歌時才發覺他真的不簡單,那些歌不是簡單的流行歌,他卻有好多自己想法。到他出歌時,他的作品是MIRROR入面,深度來說是TOP 1。 Jer:對嗎?100年後拿回來,才發現原來Jer是歷史! 姜濤:你已是歷史啦,100年後當然是歷史吧! Jer:的確開心,多謝這部電影令我們了解對方更多。 -

潘迪華人稱姐姐,年輕時候以香港歌手身分四出登台揚威海外,半世紀前已斥巨資在港舉行《白孃孃》音樂劇,李小龍指她太前衛至少走前了十五年。或許年輕一輩未必知道潘姐姐的光輝往事,年前黃翠華以導演身分拍下《白孃孃:一朶遲桂花》,將潘迪華在七十年代前衛實驗之經歷再現眼前,向世人展示姐姐的創新意念。今年紀錄片再現舞台,延伸出電影放映伴隨現場音樂表演形式示人。 黃翠華表示,紀錄片不只為了潘迪華而拍,也為了香港與自己而拍,讓香港人了解我們曾經站在文化藝術的前瞻高峰,值得大家思考和珍惜一切的擁有。 text. Nic Wong | photo.Oiyan Chan、部分圖片由 Artcanteen / Kit Chan Imagery 提供 從編劇到音樂 就在香港娛樂圈的浩瀚星河之中,有人如流星般閃爍不久,有些人就像桂花,最遲開的一朶卻香氣久遠。《白孃孃:一朶遲桂花》讓我們更了解潘迪華,背後的推手同時值得認識。黃翠華一直在香港人的流行娛樂文化中出力,她起步於八十年代的電視圈,從亞視開始專門寫劇集,一路從編劇升到編審,即是劇本審閱。 「那時候有電視挖角潮,我被挖到TVB,繼續做戲劇科,同期有韋家輝及司徒錦源等人。而我加入TVB後的第一部作品,便是六十集長篇劇《生命之旅》,由鄭裕玲和萬梓良主演。「挑戰性很大,一過去就做這麼長的劇,還要寫給當時的神級Dodo姐(鄭裕玲)。」她在TVB戲劇科深耕十年,創作了二十多部作品,從家庭倫理到愛情故事涵蓋各種題材。然而,創作的熱情也需要喘息。黃翠華回憶道:「後來我想生小朋友,不想自己太大壓力,於是想停一停,呼吸一下新鮮空氣,轉換一下創作思維。」 在偶然的機會下,黃翠華開啟了全新篇章,轉到綜藝科,更被分派到主理音樂節目創作,從此與音樂結下不解之緣。「那時候接觸很多歌手朋友,為他們度身訂造音樂特輯,例如鄭秀文的《1997男歡女愛》到後來陳奕迅的個人特輯《與臣同行》,從《勁歌金曲》到《十大勁歌金曲頒獎禮》及《四台聯頒頒獎禮》等等,合作過的歌手,有些仍偶爾聯絡,像克勤、千嬅,軒公……明明是一個戲劇組寫劇本的創作人,卻無緣無故與音樂結緣,有一年我更邀請潘迪華姐姐出山參與《翡翠歌星賀台慶》的演出,但上司們都指我膽生毛!姐姐不好惹,是位真正的性格巨星,但我又偏向虎山行,自此跟潘姐姐合作無間 。」 那年代,電視台很流行「秘撈」,許多歌手的紅館演唱會她來擔任創作,由Twins到林一峰,關淑怡、杜麗莎、李克勤、譚詠麟、許冠傑等等……橫跨幾代,在音樂路上愈戰愈勇,2021年更轉崗位,擔任TVB Music Group的內容總監,負責過數張唱片。同期,她創立個人工作室「藝術糧倉」開始私人項目,包括廣告製作、錄像製作等等,這段過渡期讓她從大台的節奏中抽身,開始思考更深層的創作使命。「那時候,香港很多東西都踏入五十年了,像TVB誕生自1967年,很多地方都在說半世紀。我突然覺得,在流行文化娛樂工作這麼久,不知道為甚麼有了一個使命感,應該將工作範圍裡認識的東西,多投放一些出來。」 2011年 攝於《阿飛正傳》20周年活動 2023年 攝於《潘迪華.花弄影.珍藏相片展》 拍攝紀錄片的使命萌芽 黃翠華回想自己與日俱增的那份使命感,多少受潘迪華姐姐影響。未認識潘姐姐前,她跟很多年輕一代一樣,對潘迪華印象僅限於「老牌歌手」,深深記得家傳戶曉的歌曲〈愛你變成害你〉。「黃霑先生的歌詞很簡單,但只要這幾個字,就能感受到那個戲劇性的故事。」2003年,潘迪華經已年過七十,很少在香港大型演出,當年選擇在大會堂等政府場地舉辦小型巡迴。 「當年我有幸欣賞到姐姐在舞台上的演出,原來這位老牌歌星,不是我想像的那種,不只唱國語時代曲,還會唱很多不同語言,而她在舞台上的表演感染力很強。」演出後,黃翠華在後台探班,與潘迪華打招呼,從此相識成為朋友。「不少年輕人透過王家衛電影認識潘迪華,偏偏她與任何新朋友,都只會說音樂,而不會提《阿飛正傳》或《花樣年華》。」 黃翠華除了為潘迪華當年音樂劇《白孃孃》拍攝紀錄片外,近年亦協助前輩出版自傳、舉辦相展等。 潘姐姐當年攜帶的陀表,現已贈給黃翠華,後輩亦記掛著前輩的一句話:「來也匆匆,去也匆匆,珍惜當下。」提醒她對時間、人生、價值的審視。 潘迪華比黃翠華年長許多,但這段跨代友情沒被年齡阻礙,多年來互相合作,互相碰撞也互相理解。2008年邀請過at17同台,舉行「潘迪華Rebecca Pan & at17 Jazz Up for the Party」。「三個單位簡直跨年代,她們最小,我在中間,姐姐最老,但我們很開心地做了Jazz night,很享受。」後來又邀請不同歌手包括陳奕迅、Ketchup、The Pancakes等,翻唱潘迪華的舊歌,並推出《My Indie Music》專輯。除了音樂合作,2017年,潘迪華出版自傳《夢.路.潘迪華》,黃翠華聯絡出版社,又包辦設計封面,近年,還兩度舉行「潘迪華花弄影 珍藏相片展」,可見為求大眾更了解潘迪華的作品,黃翠華出了不少力。 為何潘迪華的藝術生涯,如此吸引黃翠華?後輩表示,最佩服前輩的求知慾與前衛。「姐姐某程度上是我人生導師,到了她那個歲數,常說還有那麼多東西學習,深深影響了我。我比她年輕,為何不能認識多一點?」潘迪華七十多歲開始萌生拍紀錄片的念頭,87歲出自傳後決定開拍,朋友幫她物色導演,最終對方認為黃翠華是最佳人選,反而黃翠華起初猶豫:「我從來沒想過做導演。我一向寫東西,不是拍東西,多年來有做過製作人、Live Show導演,但我不是拿攝影機剪接的人。」其中一位紀錄片朋友鼓勵她:「很多資料都在你那裡,你最明白她。」於是,黃翠華坦言:「所有東西由零開始,就像潘姐姐所言,任何年齡都應該學習。」 白孃孃與遲桂花 《白孃孃:一朶遲桂花》(片名概念源自郁達夫的同名短篇小說)最終登場,記錄潘迪華1972年自資百萬製作、改編自《白蛇傳》的香港首部華語音樂劇《白孃孃》,當年演出六十場,但正如李小龍所說「作品走得超前了十五年」,最終潘迪華賠了不少。 「之前只有幾張照片及一些歌曲,無法印證姐姐的前衛。」直至一天,黃翠華接到蔡和平的電話,表示奇蹟找到一盒《白孃孃》1972年的影帶,之後專誠帶到澳洲,成功修復,此舉成為製作《白孃孃:一朶遲桂花》的關鍵。「看到姐姐那段用英文介紹音樂劇的開場白,我真真正正感受到她的遠見,她很想帶華人創作,介紹給全世界。」 黃翠華強調,這部紀錄片不只為潘迪華。「它記錄了六十至七十年代,一眾留學歸港創作者的初心,包括姐姐口中的『煇仔』顧嘉煇及『James』黃霑,是剛出道的新人,創作沒包袱又有火。」潘迪華的前衛,還嘗試將搖滾音樂融入傳統中國故事,從泰迪羅賓演繹的一曲〈控訴〉就不難感受到她的開創性。「姐姐以往在外國看了音樂劇《Hair》及《Cats》等,早已融入她的血液之中,所以《白孃孃》真是一部實驗之作,走得實實在在的前,又豈止十五年呢?現在聽此曲也不覺得out ! 」 拍紀錄片難,發行或許更難。黃翠華直言,不少發行商嫌題材冷門,唯有自資拍攝及發行,但感恩很多有心人幫忙,例如鮑比達幫忙做配樂、古天樂支持在藝術中心電影院放映、李焯桃推動M+首映、高先電影院每月播映一場。「七十年代,姐姐花了一百萬搞音樂劇,有人估計正等於現時的三千萬。我今時今日用了接近百萬的製作,相比來說只是冰山一角,有人喜歡買跑車,有人喜歡買手袋,但拍片卻是我最開心的事,只要有一個觀眾流淚,我都覺得值回票價了。」 黃翠華與音樂人好友合照,左起為鮑比達、黃翠華、高世章及王雙駿。 杜自持將擔任今次電影音樂會之藝術顧問及演出嘉賓。 Musical in Concert 《白孃孃:一朶遲桂花》的播映一直持續,來到2026年1月,將會在西九戲曲中心以「影像放映 X 現場演奏」的嶄新形式,重啟這部香港首部華語音樂劇的傳奇篇章。黃翠華表示,外國一直流行這種Musical in Concert的音樂會。「很多人問何時聽到音樂、何時能夠復活音樂劇,我自問沒能力,但這個形式外國流行,潘姐姐也一直喜歡。」今次邀得胡鴻鈞、糖妹、Ashley林愷鈴,以及中文大學合唱團,跨代以聲音導航,加上杜自持編曲,高世章同時擔任顧問,多位幕前幕後高手落力參與。 胡鴻鈞 林愷鈴 糖妹 對黃翠華來說,潘迪華最令她印象深刻的一句話是:「來也匆匆,去也匆匆,珍惜當下。」潘迪華曾形容自己的第二個春天是,六十歲後拍到王家衛電影,黃翠華自覺相似,視潘迪華為Torch Singer,如火炬導航,帶領著熱愛音樂及藝術的人前行。「我們性格硬頸,碰撞不少,我敢說我是她近年最多火花的一個,但最後總找到共識,而與她擦出火花,也一同創造自己的夢與路。」 創作路遇上不同後晉,也勇於嘗試新挑戰,黃翠華近年策展了大館舉行的「曲詞印記:顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲」延伸展覽「聲歷其境」,亦現正製作記錄香港菲裔音樂人對亞洲流行音樂貢獻的紀錄電影《Music Heroes》(暫名)及記錄香港著名舞蹈家梅卓燕小姐的舞蹈人生 —《舞蹈家—梅卓燕》(暫名)。「香港創作力需追回領導地位,大眾文化要開放,不要做羊群。」在這個匆匆時代,黃翠華運用她歷年的力量,努力讓遲開的桂花,香透整個華人世界。 香港音樂劇節──《白孃孃:一朶遲桂花》電影音樂會日期:2026年1月20日(星期二)時間:晚上7時45分場地:戲曲中心大劇院購票: art-mate 及 Trip.com票價:$880、$680、$480—————————————藝術總監及導演:黃翠華樂團總監及指揮:何嘉盈博士行政總監及監製:紀緋珣藝術顧問──電影:鮑比達藝術顧問及演出嘉賓:杜自持演出歌手:胡鴻鈞、糖妹、林愷鈴演出:MYO Plus管弦樂團、香港中文大學合唱團、客席大提琴家黃家立特別鳴謝: 潘迪華女士

潘迪華人稱姐姐,年輕時候以香港歌手身分四出登台揚威海外,半世紀前已斥巨資在港舉行《白孃孃》音樂劇,李小龍指她太前衛至少走前了十五年。或許年輕一輩未必知道潘姐姐的光輝往事,年前黃翠華以導演身分拍下《白孃孃:一朶遲桂花》,將潘迪華在七十年代前衛實驗之經歷再現眼前,向世人展示姐姐的創新意念。今年紀錄片再現舞台,延伸出電影放映伴隨現場音樂表演形式示人。 黃翠華表示,紀錄片不只為了潘迪華而拍,也為了香港與自己而拍,讓香港人了解我們曾經站在文化藝術的前瞻高峰,值得大家思考和珍惜一切的擁有。 text. Nic Wong | photo.Oiyan Chan、部分圖片由 Artcanteen / Kit Chan Imagery 提供 從編劇到音樂 就在香港娛樂圈的浩瀚星河之中,有人如流星般閃爍不久,有些人就像桂花,最遲開的一朶卻香氣久遠。《白孃孃:一朶遲桂花》讓我們更了解潘迪華,背後的推手同時值得認識。黃翠華一直在香港人的流行娛樂文化中出力,她起步於八十年代的電視圈,從亞視開始專門寫劇集,一路從編劇升到編審,即是劇本審閱。 「那時候有電視挖角潮,我被挖到TVB,繼續做戲劇科,同期有韋家輝及司徒錦源等人。而我加入TVB後的第一部作品,便是六十集長篇劇《生命之旅》,由鄭裕玲和萬梓良主演。「挑戰性很大,一過去就做這麼長的劇,還要寫給當時的神級Dodo姐(鄭裕玲)。」她在TVB戲劇科深耕十年,創作了二十多部作品,從家庭倫理到愛情故事涵蓋各種題材。然而,創作的熱情也需要喘息。黃翠華回憶道:「後來我想生小朋友,不想自己太大壓力,於是想停一停,呼吸一下新鮮空氣,轉換一下創作思維。」 在偶然的機會下,黃翠華開啟了全新篇章,轉到綜藝科,更被分派到主理音樂節目創作,從此與音樂結下不解之緣。「那時候接觸很多歌手朋友,為他們度身訂造音樂特輯,例如鄭秀文的《1997男歡女愛》到後來陳奕迅的個人特輯《與臣同行》,從《勁歌金曲》到《十大勁歌金曲頒獎禮》及《四台聯頒頒獎禮》等等,合作過的歌手,有些仍偶爾聯絡,像克勤、千嬅,軒公……明明是一個戲劇組寫劇本的創作人,卻無緣無故與音樂結緣,有一年我更邀請潘迪華姐姐出山參與《翡翠歌星賀台慶》的演出,但上司們都指我膽生毛!姐姐不好惹,是位真正的性格巨星,但我又偏向虎山行,自此跟潘姐姐合作無間 。」 那年代,電視台很流行「秘撈」,許多歌手的紅館演唱會她來擔任創作,由Twins到林一峰,關淑怡、杜麗莎、李克勤、譚詠麟、許冠傑等等……橫跨幾代,在音樂路上愈戰愈勇,2021年更轉崗位,擔任TVB Music Group的內容總監,負責過數張唱片。同期,她創立個人工作室「藝術糧倉」開始私人項目,包括廣告製作、錄像製作等等,這段過渡期讓她從大台的節奏中抽身,開始思考更深層的創作使命。「那時候,香港很多東西都踏入五十年了,像TVB誕生自1967年,很多地方都在說半世紀。我突然覺得,在流行文化娛樂工作這麼久,不知道為甚麼有了一個使命感,應該將工作範圍裡認識的東西,多投放一些出來。」 2011年 攝於《阿飛正傳》20周年活動 2023年 攝於《潘迪華.花弄影.珍藏相片展》 拍攝紀錄片的使命萌芽 黃翠華回想自己與日俱增的那份使命感,多少受潘迪華姐姐影響。未認識潘姐姐前,她跟很多年輕一代一樣,對潘迪華印象僅限於「老牌歌手」,深深記得家傳戶曉的歌曲〈愛你變成害你〉。「黃霑先生的歌詞很簡單,但只要這幾個字,就能感受到那個戲劇性的故事。」2003年,潘迪華經已年過七十,很少在香港大型演出,當年選擇在大會堂等政府場地舉辦小型巡迴。 「當年我有幸欣賞到姐姐在舞台上的演出,原來這位老牌歌星,不是我想像的那種,不只唱國語時代曲,還會唱很多不同語言,而她在舞台上的表演感染力很強。」演出後,黃翠華在後台探班,與潘迪華打招呼,從此相識成為朋友。「不少年輕人透過王家衛電影認識潘迪華,偏偏她與任何新朋友,都只會說音樂,而不會提《阿飛正傳》或《花樣年華》。」 黃翠華除了為潘迪華當年音樂劇《白孃孃》拍攝紀錄片外,近年亦協助前輩出版自傳、舉辦相展等。 潘姐姐當年攜帶的陀表,現已贈給黃翠華,後輩亦記掛著前輩的一句話:「來也匆匆,去也匆匆,珍惜當下。」提醒她對時間、人生、價值的審視。 潘迪華比黃翠華年長許多,但這段跨代友情沒被年齡阻礙,多年來互相合作,互相碰撞也互相理解。2008年邀請過at17同台,舉行「潘迪華Rebecca Pan & at17 Jazz Up for the Party」。「三個單位簡直跨年代,她們最小,我在中間,姐姐最老,但我們很開心地做了Jazz night,很享受。」後來又邀請不同歌手包括陳奕迅、Ketchup、The Pancakes等,翻唱潘迪華的舊歌,並推出《My Indie Music》專輯。除了音樂合作,2017年,潘迪華出版自傳《夢.路.潘迪華》,黃翠華聯絡出版社,又包辦設計封面,近年,還兩度舉行「潘迪華花弄影 珍藏相片展」,可見為求大眾更了解潘迪華的作品,黃翠華出了不少力。 為何潘迪華的藝術生涯,如此吸引黃翠華?後輩表示,最佩服前輩的求知慾與前衛。「姐姐某程度上是我人生導師,到了她那個歲數,常說還有那麼多東西學習,深深影響了我。我比她年輕,為何不能認識多一點?」潘迪華七十多歲開始萌生拍紀錄片的念頭,87歲出自傳後決定開拍,朋友幫她物色導演,最終對方認為黃翠華是最佳人選,反而黃翠華起初猶豫:「我從來沒想過做導演。我一向寫東西,不是拍東西,多年來有做過製作人、Live Show導演,但我不是拿攝影機剪接的人。」其中一位紀錄片朋友鼓勵她:「很多資料都在你那裡,你最明白她。」於是,黃翠華坦言:「所有東西由零開始,就像潘姐姐所言,任何年齡都應該學習。」 白孃孃與遲桂花 《白孃孃:一朶遲桂花》(片名概念源自郁達夫的同名短篇小說)最終登場,記錄潘迪華1972年自資百萬製作、改編自《白蛇傳》的香港首部華語音樂劇《白孃孃》,當年演出六十場,但正如李小龍所說「作品走得超前了十五年」,最終潘迪華賠了不少。 「之前只有幾張照片及一些歌曲,無法印證姐姐的前衛。」直至一天,黃翠華接到蔡和平的電話,表示奇蹟找到一盒《白孃孃》1972年的影帶,之後專誠帶到澳洲,成功修復,此舉成為製作《白孃孃:一朶遲桂花》的關鍵。「看到姐姐那段用英文介紹音樂劇的開場白,我真真正正感受到她的遠見,她很想帶華人創作,介紹給全世界。」 黃翠華強調,這部紀錄片不只為潘迪華。「它記錄了六十至七十年代,一眾留學歸港創作者的初心,包括姐姐口中的『煇仔』顧嘉煇及『James』黃霑,是剛出道的新人,創作沒包袱又有火。」潘迪華的前衛,還嘗試將搖滾音樂融入傳統中國故事,從泰迪羅賓演繹的一曲〈控訴〉就不難感受到她的開創性。「姐姐以往在外國看了音樂劇《Hair》及《Cats》等,早已融入她的血液之中,所以《白孃孃》真是一部實驗之作,走得實實在在的前,又豈止十五年呢?現在聽此曲也不覺得out ! 」 拍紀錄片難,發行或許更難。黃翠華直言,不少發行商嫌題材冷門,唯有自資拍攝及發行,但感恩很多有心人幫忙,例如鮑比達幫忙做配樂、古天樂支持在藝術中心電影院放映、李焯桃推動M+首映、高先電影院每月播映一場。「七十年代,姐姐花了一百萬搞音樂劇,有人估計正等於現時的三千萬。我今時今日用了接近百萬的製作,相比來說只是冰山一角,有人喜歡買跑車,有人喜歡買手袋,但拍片卻是我最開心的事,只要有一個觀眾流淚,我都覺得值回票價了。」 黃翠華與音樂人好友合照,左起為鮑比達、黃翠華、高世章及王雙駿。 杜自持將擔任今次電影音樂會之藝術顧問及演出嘉賓。 Musical in Concert 《白孃孃:一朶遲桂花》的播映一直持續,來到2026年1月,將會在西九戲曲中心以「影像放映 X 現場演奏」的嶄新形式,重啟這部香港首部華語音樂劇的傳奇篇章。黃翠華表示,外國一直流行這種Musical in Concert的音樂會。「很多人問何時聽到音樂、何時能夠復活音樂劇,我自問沒能力,但這個形式外國流行,潘姐姐也一直喜歡。」今次邀得胡鴻鈞、糖妹、Ashley林愷鈴,以及中文大學合唱團,跨代以聲音導航,加上杜自持編曲,高世章同時擔任顧問,多位幕前幕後高手落力參與。 胡鴻鈞 林愷鈴 糖妹 對黃翠華來說,潘迪華最令她印象深刻的一句話是:「來也匆匆,去也匆匆,珍惜當下。」潘迪華曾形容自己的第二個春天是,六十歲後拍到王家衛電影,黃翠華自覺相似,視潘迪華為Torch Singer,如火炬導航,帶領著熱愛音樂及藝術的人前行。「我們性格硬頸,碰撞不少,我敢說我是她近年最多火花的一個,但最後總找到共識,而與她擦出火花,也一同創造自己的夢與路。」 創作路遇上不同後晉,也勇於嘗試新挑戰,黃翠華近年策展了大館舉行的「曲詞印記:顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲」延伸展覽「聲歷其境」,亦現正製作記錄香港菲裔音樂人對亞洲流行音樂貢獻的紀錄電影《Music Heroes》(暫名)及記錄香港著名舞蹈家梅卓燕小姐的舞蹈人生 —《舞蹈家—梅卓燕》(暫名)。「香港創作力需追回領導地位,大眾文化要開放,不要做羊群。」在這個匆匆時代,黃翠華運用她歷年的力量,努力讓遲開的桂花,香透整個華人世界。 香港音樂劇節──《白孃孃:一朶遲桂花》電影音樂會日期:2026年1月20日(星期二)時間:晚上7時45分場地:戲曲中心大劇院購票: art-mate 及 Trip.com票價:$880、$680、$480—————————————藝術總監及導演:黃翠華樂團總監及指揮:何嘉盈博士行政總監及監製:紀緋珣藝術顧問──電影:鮑比達藝術顧問及演出嘉賓:杜自持演出歌手:胡鴻鈞、糖妹、林愷鈴演出:MYO Plus管弦樂團、香港中文大學合唱團、客席大提琴家黃家立特別鳴謝: 潘迪華女士 -

自從香港樂壇出現了張天賦,每次走過香港街頭看見busker,都不禁留神半刻旄站在這裡唱歌的,會不會是下一位張天賦?從街頭到紅館,幾年間張天賦由默默無聞到無人不曉,在旁人眼中,這可能是一個人努力追夢,最後夢想成真的簡單故事。但我們從不記得,夢想是富有重量的事物,要求有同等重量的事物作交換;光鮮亮麗的舞台背後,埋藏著多少殘酷無情的覺悟,都是當事人才能設身處地明白。 至少,對於張天賦來說是的。他是一個非常實際、目標為本的人。當你談論夢想,他會跟你談論生活;當你談論自由,他會跟你談論接受。沒有那些振奮人心的激勵語錄,對張天賦來說夢想重要,但現實更加重要,一切都是關乎「平衡」二字。但這不代表我們不值得為夢想奮鬥,相反地,這提醒著我們追夢的代價。正如他所說:「我很現實的,我覺得發夢不要緊,但夢只屬於你睡著的時候;一旦要起身,你還是得腳踏實地。」 Panthère de Cartier Bracelet, 18K white gold, onyx, tsavorite garnets, lacquerClash de Cartier Bracelet, medium (flexible model), 18K white gold Panthère de Cartier Ring, 18K white gold, sapphires, emeralds, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold Clash de Cartier Earrings, mini, 18K white goldC de Cartier East-West Bag, black textured calfskinAll from Cartier text.yuidirection and styling.Nacchi Maphotography.Olivia Tsangstyling assistant.Kelly Maddie Luk Yuen Yingmakeup.Circle Chonghair.Cliff Chan @ myöswatch & jewellery .Cartierwardrobe.Emporio Armani, Loewe, Moncler x Rick Owens, Moschino Juste un Clou Necklace, yellow gold, diamondsTank Louis Cartier Watch, large model, pink goldClash de Cartier Ring, double-row, yellow goldClash de Cartier Ring, yellow gold Juste un Clou Ring, 18K pink gold with diamondsJuste un Clou Ear Cuff, yellow goldAll from Cartier 喂,有冇夢想 張天賦兩手有許多大大小小的紋身,其中一個是「Make it pop」,意指讓小眾或非主流音樂大眾化;還有一個是「28」,是他參加《全民造星》時的編號。「應該是由參加《造星》的時候開始,得到有一些迴響或者開始受到別人認同,就開始覺得唱歌這件事好像真的work。」捧著亞軍回家,張天賦得到餐廳邀約成為駐場歌手,由首個星期$500、到第三個星期$1,500,到第五、六個星期每45分鐘$5,000時薪。後來輾轉正式加盟唱片公司,但當時張天賦對前路仍然充滿未知。他坦言,自己一開始就沒有把目標定得太高,能夠以音樂維生已經滿足,並沒有想過能夠走太遠。「因為我一直覺得這一行有無限的可能——你可以一夜成名,也可以一夜間失去工作。直到第三年,開了紅館演唱會後,我才覺得自己真正站穩腳跟,這次我終於成功以唱歌作為我的事業。」 出道第六年,張天賦如今仍會想起以前在街上busking的日子。「坦白說,成為歌手之後,上台表演的機會多了,但有時那些表演的本質會改變。它不再只是單純唱歌、表達音樂,反而變得更像一份工作。當它成為工作,就多了規限,也會變得比較保守。在街頭唱歌時,我毋須太在意自己會不會走音,或者唱得不夠完美;但當那是一場正式演出,就會有一些『標準』要達到。我可能變得不敢冒險,不敢嘗試一些高音或即興的轉音。所以當我回想busking,其實是想找回那種初心——那份對音樂和表演最純粹的熱情、看法和態度。」張天賦在其他訪問曾經提過,他與音樂人好友Goo Chan之間有一個暗號——「有冇夢想」,正正是用來提醒,自己純粹作為歌手的身份。「我們太多時候會迷失方向——不論在生活還是音樂上,當你面對太多取捨,可能就會慢慢忘記自己最初是為了音樂而出發。每當這些時候,我們便說一句『有冇夢想』,其實是在提醒自己是甚麼身份、在做甚麼。然後我們就會重新回到創作,繼續寫歌。」 Clash de Cartier Necklace, medium (flexible model), 18K white goldAll from CartierJuste un Clou Necklace, yellow gold, diamondsTank Louis Cartier Watch, large model, pink goldClash de Cartier Ring, double-row, yellow goldClash de Cartier Ring, medium, pink goldClash de Cartier Ring, yellow gold Juste un Clou Ring, 18K pink gold with diamondsLOVE Ring , 18K pink gold, diamonds LOVE Ring , 18K white gold, diamondsJuste un Clou Ear Cuff, yellow goldAll from Cartier 你不能買下所有玩具 「我覺得夢想和成就不是同一回事。在我看來,夢想是由許多元素組成的,它有方向、有願景;而成就,很多時候是別人給你的認可,未必真的是你自己內心最想要的東西。」張天賦近幾年樂壇成績彪炳,出道僅兩年已屢獲大獎,並以多首四台冠軍歌及紅館演唱會奠定地位。「我以自己為先,覺得快樂已經足夠。唱歌對我來說,不只是抒發自己的情緒,也能感染別人、帶動別人的情感。這件事讓我覺得開心。令自己開心是第一,令別人開心是第二,能做到這樣,其實已經是雙贏。」但人紅是非多似乎是定律,其名氣人氣愈大,惹來的是非與醜聞也愈多。近年他明顯變得沉默,在訪問中變得小心被動,亦很少在社交媒體表達自己。幾年間張天賦變得更成熟,與《造星》時反叛的形象大相逕庭。「畢竟那時還入世未深,沒有經歷過太多社會的洗禮。當時的我想事情比較簡單,也比較以自己為中心。無論是感受還是情緒,我都覺得自己要先抒發出來才行。那種反叛,其實是一種很真誠但也很直接的狀態。」 Panthère de Cartier Bracelet, 18K white gold, onyx, tsavorite garnets, lacquerClash de Cartier Bracelet, medium (flexible model), 18K white gold Santos de Cartier Bracelet, small model, chain, white goldPanthère de Cartier Ring, 18K white gold, sapphires, emeralds, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold LOVE Unlimited ring, white gold All from Cartier 但他不認為自己失去了反叛,不過是對所有事考慮得更加周全。「因為有時候,即使你分享一件好事,別人也可以把它說成壞事;而有些根本沒有好壞之分的事情,別人都會替你定義成某一種立場。也有些情況是,我可能只是單純想分享一件我喜歡的東西,卻會怕粉絲會因此不斷送我同類的禮物。這些細微的顧慮都令分享變得有壓力。久而久之,我就會覺得——與其被過度解讀,不如少說一點。當然我不會把這看成負擔。因為我始終認為,自己只是個歌手,我的重點是把唱歌這件事做好。」他續說:「當你開始明白不能夠甚麼都要、知道取捨時,就是在成長。這就像小時候,媽媽只給你十元,你沒辦法同時買下所有玩具,只能權衡選擇。當你懂得這個道理,就是在長大。對我來說,只要我能在取捨之間找到平衡,不再抱著全部都要的心態。」 Clash de Cartier Necklace, medium (flexible model), 18K white goldJuste un Clou Bracelet, 18K yellow gold, diamondsLOVE Unlimited bracelet, yellow goldLOVE Unlimited Bracelet, white goldJuste un Clou Ring, small model, white gold, diamondsLOVE Ring , 18K white gold, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold All from Cartier 在創作中解放 張天賦坦言,自己以前只懂得排斥壓力,甚至不承認自己有壓力。「我常說,人會不停地在『認識、承認、改變』三個階段中循環。就像每一次表演,都是在這條循環裡的一步:透過表演,我認識自己;之後承認自己的狀態,再從中改變。改變之後,又會更深入地認識另一個階段的自己。這些不同階段裡的我,其實都是真實的,只是不斷經歷不同的情緒和思考。」曾患有驚恐症的經歷,令他擁有比其他人更強大的抗壓工具。「當時我的選擇是堅持不去看醫生,覺得既然這件事是在自己身上出現的,就應該要靠自己去結束。」因為病情,他經歷一連串生理與心理上的折磨,首先是胡思亂想,然後便影響睡眠;睡眠差又影響腸胃,腸胃差再牽連到其他問題。「後來我嘗試從日常生活開始,一步一步去改變。從最基本的飲食開始,吃得清淡一點;然後調整睡眠習慣——睡前散步、做運動、喝牛奶、泡腳、聽音樂、看書,甚麼方法我都試過。我希望能找到那個『缺口』,衝破它。結果真的慢慢發現,壞是會循環的,但好也可以循環。當你處理好一件事,其他事情就會一點一點變好;心情也隨之影響,最終進入一個正面的循環,問題自然就解決了。」 Panthère de Cartier Bracelet, 18K white gold, onyx, tsavorite garnets, lacquerClash de Cartier Bracelet, medium (flexible model), 18K white gold Santos de Cartier Bracelet, small model, chain, white goldPanthère de Cartier Ring, 18K white gold, sapphires, emeralds, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold LOVE Unlimited ring, white gold All from Cartier 他唯獨在音樂中能夠解放自己,創作中他能夠選擇所有的玩具,無需要妥協或者取捨。「我覺得創作最享受的,就是那份『自由』。有時候它未必需要取捨。如果我想讓一首歌同時擁有流行曲的旋律感和Hip-Hop的節奏感,我可以把它們混合在一起,不需要非此即彼。這正是我喜歡創作的地方:它沒有框架、沒有規限。創作裡頭真的甚麼都可以發生——喜歡三個音就三個音,四個音也行;想要高音、低音、轉音,全都可以。這樣的自由度讓我覺得非常過癮。此外,我也很享受靈感突然出現的那一刻。那種暢快和成就感,是其他事物給不了的。當你完成一首歌,並對它感到滿意時,那份『這是我的作品』的感覺,沒有其他事情可比擬的。因為它是一個真正屬於自己的產物,是你親手創造出來的東西。最享受的,大概就是這樣的時刻。」談論創作,張天賦才有些打起精神來。「我也很喜歡從一個情境或一件小物件開始去發想。先用具體的東西去勾勒畫面,再慢慢延伸出情感。例如我寫〈時候不早〉這首歌,最初的靈感就是『朱古力太甜』這句,從那個畫面開始再去表達其他情緒和故事。又譬如我之前的〈小心碰頭〉,其實一開始是想寫聖誕節。因為那首是三拍歌,節奏上有點像舞會的律動,我想藉此表達一個人獨自過聖誕的孤獨感。所以我覺得,以節日作為題材去刻劃人與情緒之間的連結,應該會很有趣,也很有感染力。」 Juste un Clou Necklace, yellow gold, diamondsTank Louis Cartier Watch, large model, pink goldClash de Cartier Ring, double-row, yellow goldClash de Cartier Ring, medium, pink goldClash de Cartier Ring, yellow gold Justeun Clou Ring, 18K pink gold with diamondsLOVE Ring , 18K pink gold, diamonds LOVE Ring , 18K white gold, diamondsJuste un Clou Ear Cuff, yellow goldAll from Cartier 早幾年張天賦曾經說,如果自己沒有出道,他大概會在尖沙咀唱到六十歲。經過幾年社會磨練後,他只覺當初如果沒能夠以唱歌維生,大概還是不能堅持下去。「現實的壓力是真的存在,所以雖然我一直支持追夢,但同時也覺得,你一定要懂得平衡。」如今,出道第六年的他仍視自己處於成長途中,仍在努力實現夢想。「我還在過程中、在成長中,所以這段路還沒結束。我希望能夠一路走到退休的那一天,那時候才算真正達成我的目標。」■ Juste un Clou Necklace, yellow gold, diamondsTank Louis Cartier Watch, large model, pink goldClash de Cartier Ring, double-row, yellow goldClash de Cartier Ring, medium, pink goldClash de Cartier Ring, yellow gold Justeun Clou Ring, 18K pink gold with diamondsLOVE Ring , 18K pink gold, diamonds LOVE Ring , 18K white gold, diamondsJuste un Clou Ear Cuff, yellow goldAll from Cartier Clash de Cartier Necklace, medium (flexible model), 18K white goldJuste un Clou Bracelet, 18K yellow gold, diamondsLOVE Unlimited bracelet, yellow goldLOVE Unlimited Bracelet, white goldJuste un Clou Ring, small model, white gold, diamondsLOVE Ring , 18K white gold, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold All from Cartier

自從香港樂壇出現了張天賦,每次走過香港街頭看見busker,都不禁留神半刻旄站在這裡唱歌的,會不會是下一位張天賦?從街頭到紅館,幾年間張天賦由默默無聞到無人不曉,在旁人眼中,這可能是一個人努力追夢,最後夢想成真的簡單故事。但我們從不記得,夢想是富有重量的事物,要求有同等重量的事物作交換;光鮮亮麗的舞台背後,埋藏著多少殘酷無情的覺悟,都是當事人才能設身處地明白。 至少,對於張天賦來說是的。他是一個非常實際、目標為本的人。當你談論夢想,他會跟你談論生活;當你談論自由,他會跟你談論接受。沒有那些振奮人心的激勵語錄,對張天賦來說夢想重要,但現實更加重要,一切都是關乎「平衡」二字。但這不代表我們不值得為夢想奮鬥,相反地,這提醒著我們追夢的代價。正如他所說:「我很現實的,我覺得發夢不要緊,但夢只屬於你睡著的時候;一旦要起身,你還是得腳踏實地。」 Panthère de Cartier Bracelet, 18K white gold, onyx, tsavorite garnets, lacquerClash de Cartier Bracelet, medium (flexible model), 18K white gold Panthère de Cartier Ring, 18K white gold, sapphires, emeralds, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold Clash de Cartier Earrings, mini, 18K white goldC de Cartier East-West Bag, black textured calfskinAll from Cartier text.yuidirection and styling.Nacchi Maphotography.Olivia Tsangstyling assistant.Kelly Maddie Luk Yuen Yingmakeup.Circle Chonghair.Cliff Chan @ myöswatch & jewellery .Cartierwardrobe.Emporio Armani, Loewe, Moncler x Rick Owens, Moschino Juste un Clou Necklace, yellow gold, diamondsTank Louis Cartier Watch, large model, pink goldClash de Cartier Ring, double-row, yellow goldClash de Cartier Ring, yellow gold Juste un Clou Ring, 18K pink gold with diamondsJuste un Clou Ear Cuff, yellow goldAll from Cartier 喂,有冇夢想 張天賦兩手有許多大大小小的紋身,其中一個是「Make it pop」,意指讓小眾或非主流音樂大眾化;還有一個是「28」,是他參加《全民造星》時的編號。「應該是由參加《造星》的時候開始,得到有一些迴響或者開始受到別人認同,就開始覺得唱歌這件事好像真的work。」捧著亞軍回家,張天賦得到餐廳邀約成為駐場歌手,由首個星期$500、到第三個星期$1,500,到第五、六個星期每45分鐘$5,000時薪。後來輾轉正式加盟唱片公司,但當時張天賦對前路仍然充滿未知。他坦言,自己一開始就沒有把目標定得太高,能夠以音樂維生已經滿足,並沒有想過能夠走太遠。「因為我一直覺得這一行有無限的可能——你可以一夜成名,也可以一夜間失去工作。直到第三年,開了紅館演唱會後,我才覺得自己真正站穩腳跟,這次我終於成功以唱歌作為我的事業。」 出道第六年,張天賦如今仍會想起以前在街上busking的日子。「坦白說,成為歌手之後,上台表演的機會多了,但有時那些表演的本質會改變。它不再只是單純唱歌、表達音樂,反而變得更像一份工作。當它成為工作,就多了規限,也會變得比較保守。在街頭唱歌時,我毋須太在意自己會不會走音,或者唱得不夠完美;但當那是一場正式演出,就會有一些『標準』要達到。我可能變得不敢冒險,不敢嘗試一些高音或即興的轉音。所以當我回想busking,其實是想找回那種初心——那份對音樂和表演最純粹的熱情、看法和態度。」張天賦在其他訪問曾經提過,他與音樂人好友Goo Chan之間有一個暗號——「有冇夢想」,正正是用來提醒,自己純粹作為歌手的身份。「我們太多時候會迷失方向——不論在生活還是音樂上,當你面對太多取捨,可能就會慢慢忘記自己最初是為了音樂而出發。每當這些時候,我們便說一句『有冇夢想』,其實是在提醒自己是甚麼身份、在做甚麼。然後我們就會重新回到創作,繼續寫歌。」 Clash de Cartier Necklace, medium (flexible model), 18K white goldAll from CartierJuste un Clou Necklace, yellow gold, diamondsTank Louis Cartier Watch, large model, pink goldClash de Cartier Ring, double-row, yellow goldClash de Cartier Ring, medium, pink goldClash de Cartier Ring, yellow gold Juste un Clou Ring, 18K pink gold with diamondsLOVE Ring , 18K pink gold, diamonds LOVE Ring , 18K white gold, diamondsJuste un Clou Ear Cuff, yellow goldAll from Cartier 你不能買下所有玩具 「我覺得夢想和成就不是同一回事。在我看來,夢想是由許多元素組成的,它有方向、有願景;而成就,很多時候是別人給你的認可,未必真的是你自己內心最想要的東西。」張天賦近幾年樂壇成績彪炳,出道僅兩年已屢獲大獎,並以多首四台冠軍歌及紅館演唱會奠定地位。「我以自己為先,覺得快樂已經足夠。唱歌對我來說,不只是抒發自己的情緒,也能感染別人、帶動別人的情感。這件事讓我覺得開心。令自己開心是第一,令別人開心是第二,能做到這樣,其實已經是雙贏。」但人紅是非多似乎是定律,其名氣人氣愈大,惹來的是非與醜聞也愈多。近年他明顯變得沉默,在訪問中變得小心被動,亦很少在社交媒體表達自己。幾年間張天賦變得更成熟,與《造星》時反叛的形象大相逕庭。「畢竟那時還入世未深,沒有經歷過太多社會的洗禮。當時的我想事情比較簡單,也比較以自己為中心。無論是感受還是情緒,我都覺得自己要先抒發出來才行。那種反叛,其實是一種很真誠但也很直接的狀態。」 Panthère de Cartier Bracelet, 18K white gold, onyx, tsavorite garnets, lacquerClash de Cartier Bracelet, medium (flexible model), 18K white gold Santos de Cartier Bracelet, small model, chain, white goldPanthère de Cartier Ring, 18K white gold, sapphires, emeralds, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold LOVE Unlimited ring, white gold All from Cartier 但他不認為自己失去了反叛,不過是對所有事考慮得更加周全。「因為有時候,即使你分享一件好事,別人也可以把它說成壞事;而有些根本沒有好壞之分的事情,別人都會替你定義成某一種立場。也有些情況是,我可能只是單純想分享一件我喜歡的東西,卻會怕粉絲會因此不斷送我同類的禮物。這些細微的顧慮都令分享變得有壓力。久而久之,我就會覺得——與其被過度解讀,不如少說一點。當然我不會把這看成負擔。因為我始終認為,自己只是個歌手,我的重點是把唱歌這件事做好。」他續說:「當你開始明白不能夠甚麼都要、知道取捨時,就是在成長。這就像小時候,媽媽只給你十元,你沒辦法同時買下所有玩具,只能權衡選擇。當你懂得這個道理,就是在長大。對我來說,只要我能在取捨之間找到平衡,不再抱著全部都要的心態。」 Clash de Cartier Necklace, medium (flexible model), 18K white goldJuste un Clou Bracelet, 18K yellow gold, diamondsLOVE Unlimited bracelet, yellow goldLOVE Unlimited Bracelet, white goldJuste un Clou Ring, small model, white gold, diamondsLOVE Ring , 18K white gold, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold All from Cartier 在創作中解放 張天賦坦言,自己以前只懂得排斥壓力,甚至不承認自己有壓力。「我常說,人會不停地在『認識、承認、改變』三個階段中循環。就像每一次表演,都是在這條循環裡的一步:透過表演,我認識自己;之後承認自己的狀態,再從中改變。改變之後,又會更深入地認識另一個階段的自己。這些不同階段裡的我,其實都是真實的,只是不斷經歷不同的情緒和思考。」曾患有驚恐症的經歷,令他擁有比其他人更強大的抗壓工具。「當時我的選擇是堅持不去看醫生,覺得既然這件事是在自己身上出現的,就應該要靠自己去結束。」因為病情,他經歷一連串生理與心理上的折磨,首先是胡思亂想,然後便影響睡眠;睡眠差又影響腸胃,腸胃差再牽連到其他問題。「後來我嘗試從日常生活開始,一步一步去改變。從最基本的飲食開始,吃得清淡一點;然後調整睡眠習慣——睡前散步、做運動、喝牛奶、泡腳、聽音樂、看書,甚麼方法我都試過。我希望能找到那個『缺口』,衝破它。結果真的慢慢發現,壞是會循環的,但好也可以循環。當你處理好一件事,其他事情就會一點一點變好;心情也隨之影響,最終進入一個正面的循環,問題自然就解決了。」 Panthère de Cartier Bracelet, 18K white gold, onyx, tsavorite garnets, lacquerClash de Cartier Bracelet, medium (flexible model), 18K white gold Santos de Cartier Bracelet, small model, chain, white goldPanthère de Cartier Ring, 18K white gold, sapphires, emeralds, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold LOVE Unlimited ring, white gold All from Cartier 他唯獨在音樂中能夠解放自己,創作中他能夠選擇所有的玩具,無需要妥協或者取捨。「我覺得創作最享受的,就是那份『自由』。有時候它未必需要取捨。如果我想讓一首歌同時擁有流行曲的旋律感和Hip-Hop的節奏感,我可以把它們混合在一起,不需要非此即彼。這正是我喜歡創作的地方:它沒有框架、沒有規限。創作裡頭真的甚麼都可以發生——喜歡三個音就三個音,四個音也行;想要高音、低音、轉音,全都可以。這樣的自由度讓我覺得非常過癮。此外,我也很享受靈感突然出現的那一刻。那種暢快和成就感,是其他事物給不了的。當你完成一首歌,並對它感到滿意時,那份『這是我的作品』的感覺,沒有其他事情可比擬的。因為它是一個真正屬於自己的產物,是你親手創造出來的東西。最享受的,大概就是這樣的時刻。」談論創作,張天賦才有些打起精神來。「我也很喜歡從一個情境或一件小物件開始去發想。先用具體的東西去勾勒畫面,再慢慢延伸出情感。例如我寫〈時候不早〉這首歌,最初的靈感就是『朱古力太甜』這句,從那個畫面開始再去表達其他情緒和故事。又譬如我之前的〈小心碰頭〉,其實一開始是想寫聖誕節。因為那首是三拍歌,節奏上有點像舞會的律動,我想藉此表達一個人獨自過聖誕的孤獨感。所以我覺得,以節日作為題材去刻劃人與情緒之間的連結,應該會很有趣,也很有感染力。」 Juste un Clou Necklace, yellow gold, diamondsTank Louis Cartier Watch, large model, pink goldClash de Cartier Ring, double-row, yellow goldClash de Cartier Ring, medium, pink goldClash de Cartier Ring, yellow gold Justeun Clou Ring, 18K pink gold with diamondsLOVE Ring , 18K pink gold, diamonds LOVE Ring , 18K white gold, diamondsJuste un Clou Ear Cuff, yellow goldAll from Cartier 早幾年張天賦曾經說,如果自己沒有出道,他大概會在尖沙咀唱到六十歲。經過幾年社會磨練後,他只覺當初如果沒能夠以唱歌維生,大概還是不能堅持下去。「現實的壓力是真的存在,所以雖然我一直支持追夢,但同時也覺得,你一定要懂得平衡。」如今,出道第六年的他仍視自己處於成長途中,仍在努力實現夢想。「我還在過程中、在成長中,所以這段路還沒結束。我希望能夠一路走到退休的那一天,那時候才算真正達成我的目標。」■ Juste un Clou Necklace, yellow gold, diamondsTank Louis Cartier Watch, large model, pink goldClash de Cartier Ring, double-row, yellow goldClash de Cartier Ring, medium, pink goldClash de Cartier Ring, yellow gold Justeun Clou Ring, 18K pink gold with diamondsLOVE Ring , 18K pink gold, diamonds LOVE Ring , 18K white gold, diamondsJuste un Clou Ear Cuff, yellow goldAll from Cartier Clash de Cartier Necklace, medium (flexible model), 18K white goldJuste un Clou Bracelet, 18K yellow gold, diamondsLOVE Unlimited bracelet, yellow goldLOVE Unlimited Bracelet, white goldJuste un Clou Ring, small model, white gold, diamondsLOVE Ring , 18K white gold, diamondsClash de Cartier Ring, medium, 18K white gold All from Cartier