黑龍劇場《金龍》專訪 | 郭爾君 周祉君 陳漢娜 在魚肚和荒草中

2025-08-23

一個人一生多多少少也會想過成為別人,或者就似《絕命律師》的主角,去一個無人認識自己的地方從頭來過,無須再扮演任何身份,無須再有任何責任。黑龍劇場的新作《金龍》,五個演員分為17個「別人」,「如果我可以成為你,如果我可以不是我自己。」 ——十七個角色,哪個是我和你?

text yui

photo Oiyan Chan

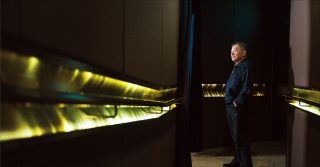

無人做咪自己做

人如果對於某件事投入足夠的熱愛,不是成為狂熱粉絲,便是成為恐怖分子。Alma可能算得上是舞台劇的恐怖份子,因為她對於戲劇的需求,必須要依靠開辦一個劇場來平息那把火。去年11月她燒了一把火,自資開辦黑龍劇場。去年劇場小試牛刀,將潘惠森昆蟲系列三個劇作搬上舞台。Alma雲集身邊閃閃發亮的朋友一同創作,當中包括不同類型演員以及influencer,希望能夠創造出屬於自己口味的作品,她豪言:「既然市場上沒有我喜歡的東西,我就去創造自己喜歡的東西。」無人做,咪自己做。

如今從表演系畢業、志在全職投身舞台劇的學生,穩妥的出路不外乎進入香港幾個知名的大劇團,然而規模愈大的劇團受到的掣肘便愈大,與Alma所追求的創作自由有些距離。「黑龍劇場主打是平等,每一位都是creator,不需被市場、投資者或各種事物捆綁。當所有人都是creator身份,就可以收集到更多看法。演員的身份,對於我來說從來只是進入戲劇第一道大門,其實每一個演員都可以有自己的創作。這些演員咁正,怎能不被看見?我要他們被看見。」

十七個我和你

黑龍劇場即將開演的舞台劇《金龍》,劇作出自德國劇作家羅蘭·施梅芬尼的筆下,圍繞亞洲餐館中五個亞裔黑工的故事。全劇48場戲有17個角色,Alma身兼導演與演員,偕周祉君(Aaron)、陳漢娜(Hanna)、吳志維和黃慶堯四位猛將共演。五位在劇中至少需要扮演三個角色,前一刻是黑工,後一刻是蟋蟀;前一刻是故事角色,後一刻又變成敘事者,在主客之間彈出彈入。而每個人分配的角色,或多或少都跟自己形象有些差距。如雄赳赳的Aaron,分別要飾演廚師、MK仔和空姐;又如文靜的Hanna,要分別飾演婆婆、孫女、螞蟻與Hans,縱然是猛將,他們也背負著不小的壓力。

Alma指《金龍》此本要求演員有布萊希特式的批判,透過深入分析劇本和角色期望,攤開角色被折疊起來的思想與價值觀,促進觀眾反思。要具備效果、批判、深度,同時連繫到演員自我,殊不簡單。Aaron也覺探索過程迂迴曲折:「當你克服了角色要克服的東西,你又會對那些東西感到不再新鮮、不再真實。」而Hanna也深感認同:「我有個角色是要演一個六七十歲的婆婆,一開始我們都首先注意到要找到一把夠年老的聲線,但我覺得在排戲的時候當太專注聲線,很容易轉移了重點,凸顯不了角色當下的想法與狀態。」

三千世界裡玩一個play

《金龍》劇本如此講求批判性,如此講求強調角色的刻板印象,是因為劇作家想要告訴大眾——「你們平時如此批判他人、如此看見事物的表面」。「這些表面下,每個人都是不同的。」Alma早早就把《金龍》敘事者(Narrator),定義為「Angel」。「Angel」不但是一個以中性、全知角度敘述故事的身份,知道所有角色的痛苦與經歷。「正如我們全人類,在這個三千世界裡頭也在玩這個play,我們可能根本就已經知道自己會發生甚麼事,然後我們會在裡頭掙扎。但如果我們是Angel,不只是敘事者,我們就能夠去陪伴著那些經歷著痛苦的人。」《金龍》只是一個小小的縮影,與目前的香港有著相似之處。在Alma眼中,香港好像一個中轉站,許多人會選擇移民來港,也有許多港人移民到別處;正如《金龍》五個亞洲廚師,也是離開自己的國家去遠方,尋找一些不知是否存在的事物。

「我們每個人,該如何去定義自己?是由身份抑或甚麼去定義?我覺得尤其是現在這個時代,去做這個劇本更加有感覺。網上會看到很多網民喜歡互相說長道短,你會發現原來香港人看人也有刻板印象。譬如你在街上情緒爆發、有失儀態,便會被人拍下來擺上網,覺得你是黐線。香港人如此愛批判,我就做一個劇,去批判他們的批判;也做一個劇,來讓大家看看資本主義的極致是甚麼。」

「有人在魚肚內找到金戒指,有人在荒草中找到鑽石」,那麼在戲劇裡頭到底能找到甚麼?它無法徹底改變人類黑暗面,要不就如Alma的假設,科學家在二戰時發明的是戲劇而非原子彈。但如果,它能夠令每個人都能停下半秒,去理解他人的drama,去明白做好自己其實比成為他人更難;又如果每個人都不去埋怨世界不是你預期,反而是去創造自己喜歡的事物,那麼我們的時代,也許便不再是愛無能。